相変わらずの残暑厳しい中にも、朝晩少し秋の気配を感じることがある。そんな日はちょっと出かけようかという気にもなる。

9月上旬、南魚沼市・池田記念美術館を訪れた。沿道には今年の乾燥と暑さに耐えて黄金色の稲田が続く。

駐車場から美術館入り口までの木立に掛けられた大きなビニールが風にはためいている。中学生の作品という。

そして入り口前の庭で向かい合って飛び跳ねている二頭の猪。陽射しに銀色の体がきらきらと輝く。水路の中にはアンモナイトと羽のような金属。6月、游文舎で個展をされた松尾大介氏の作品だ。

松尾氏の作品「太古の宇宙船」シリーズは館内にも。窓外の八海山と向き合うように、直立する。八海山まで取り込んだ「空間芸術」となっている。

菅野美榮氏のさまざまな植物を独自の手法で取り入れた作品、壁面には石井博泰氏の、何層も重ねられた色彩がそれぞれの色や輝きを放つ作品。

游文舎野外展「夏の庭」にも出品された、見附市の田中幸男氏は平面作品から半立体作品、立体作品への展開を見せる。

上二点は大嶋彰氏の作品。明快な色彩による直線的な画面の上に浮かぶのは、今、生まれ出てきて蠢いている、そんな自然の形態。実は大嶋氏の作品の間には子どもの、小さな作品が展示されている。素直で伸びやかでほのぼのとしたユーモアがあって、ともすると大人達の作品を食ってしまいそうな魅力がある。

大嶋氏は、そういう作品の力を率直に認め、なおかつそこから発散されるエネルギーを静かに受け止めているように思う。

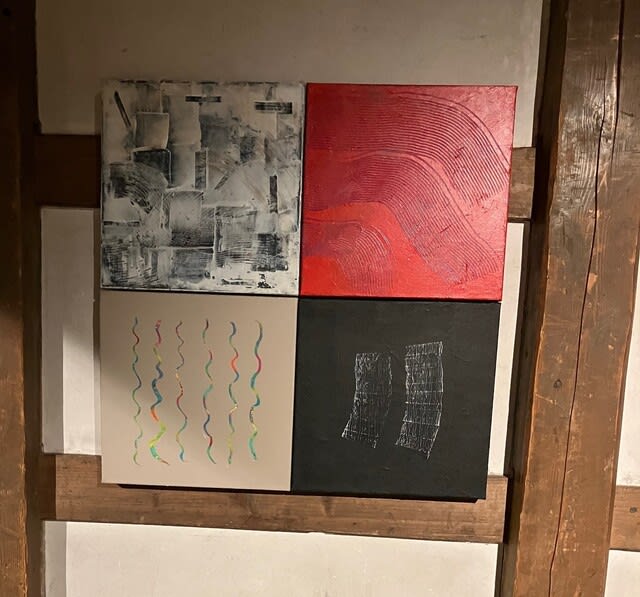

室井久美子氏と葛生裕子氏の作品。それぞれ抽象を追求し、禁欲的に要素を絞りつつ、様々なバリエーションを見せている。

「八色の森の美術展」は連年開催で、今年で八回目を迎えた。県内外から現在活躍中の作家を集めた展覧会は、少なくとも新潟県内では他にない。公立美術館が評価の定まった作家の作品を展示するのは致し方ないとしても、今を知ること、同時代の作家たちが何を見て、何を考え、何を引き継ぎ、これから何をしようとしているのかを知ることは、我々自身を問うことでもある。そうした自覚的な展示を連年でこれだけ回を重ねていることに敬意を表したい。

そしてもう一つ、地元の小中学生たちとの連携だ。単に教育的な試みというだけではない。むしろ大人たちこそその感性から刺戟を貰っているのではないだろうか。

10月22日まで。