埼玉県立近代美術館で開催中の「旅と芸術」展を観た。「旅」を「人間に特有の他の土地への移動」と捉えた上で、芸術家たちが異文化との出会いをどのように表現したかを辿っていく。巖谷國士氏の監修による。

旅行熱を背景にしたピラネージのローマや、カナレットのヴェネツィアの風景は、一見写実的だが絵画ならではの魔法が使われているし、ターナーの風景画は、異境の景観への感動が劇的な表現を増幅させている。ドラクロワやルノワールも旅した。写真が豊富なのも今展の特色で、画家の視点と写真家のそれとの交錯を楽しむことができる。さらに空想や超現実の旅もあれば、幕末から明治の日本を訪れた西洋人の絵画や写真もあり、西欧中心ながら多彩なラインナップとなっている。

そんな中で異彩を放っていたのがポール・ゴーギャンの木版画であった。タヒチ滞在記『ノア・ノア』に添えた『10の木版画集』(1893,94年 埼玉県立近代美術館所蔵)である。二年間タヒチに滞在したものの経済的に困窮してパリに戻ったゴーギャンが、再び渡航するまでの間に制作したものである。ゴーギャンのタヒチ滞在の動機は、本物の絵を描くためには文明化されたものを払い落として内部にある野生を引き出さなければならないと考えていたからだった。アンドレ・ブルトンが『シュルレアリスムと絵画』で「目は野生の状態で存在する」と書く40年も前のことである。

それが、例えばオリエンタリズムの流行の中で、北アフリカを旅して描かれたドラクロワの《墓地のアラブ人》や、ルノアールの《ロバに乗ったアラブ人たち》とは全く異なったものにしている。明るい陽光が与えた影響は大きいけれど、前者はなお「オリエント趣味」にとどまっているし、後者は観光者の視点に過ぎない。

実を言うと、私はゴーギャンの、クロワゾニズムと呼ばれる描法が好きではない。タヒチの自然を映した明るい色使いも泥臭く思える。それが版画も含めてゴーギャンを遠ざけていた理由だが、色彩が取り払われた黒インクだけの画面からは、暗闇の中に神や霊が偏在する古代神話のイメージがくっきりと浮かび上がってくるし、明暗の対比は心憎いばかりだ。しかもノミやヤスリの痕が実に効果的だ。

ゴーギャンの木版は、様々な工具を使い、摺りも一点物のように工夫を凝らしていたという。従って自摺りは少なく、生前は友人のルイ・ロワによるカラー版だったが、細部がつぶれがちでゴーギャンも満足していなかったらしい。出品作は没後、息子ポーラによる白黒版で、ゴーギャンが意図していた繊細な線が再現されているという。

《ナヴェ・ナヴェ・フェヌア》

《ナヴェ・ナヴェ・フェヌア》(かぐわしき大地)は油彩でもほとんど同じ作品があるが、相対的にエヴァである女性は小さく、トカゲは大きくなり、劇的で幻想的になっている。やはり油彩にもある《マナオ・トゥパパウ》(死霊が見ている)は、タヒチの愛人が闇に潜む死霊に怯える姿からインスパイアされたものだが、女は胎児のように膝を折り、暗闇から静かに女を見ている死霊が、よりいっそう不気味だ。死体から抜けだし、生きている人間の生活を台無しにしてしまう精霊たちなのだ。《宇宙創造》は未分化の動物たちが渾沌たる海を蠢く、マオリ族の創世記だ。

《マナオ・トゥパパウ》

文明が消滅させ、ヨーロッパではもう見ることが出来なくなったものや、キリスト教の道徳観が奪った自由――ゴーギャンの“闇”には生と死の豊饒なイメージが横たわっているのだ。「旅」を切り口にしたことで、ゴーギャンの特異性や「野生」を実感したのであった。

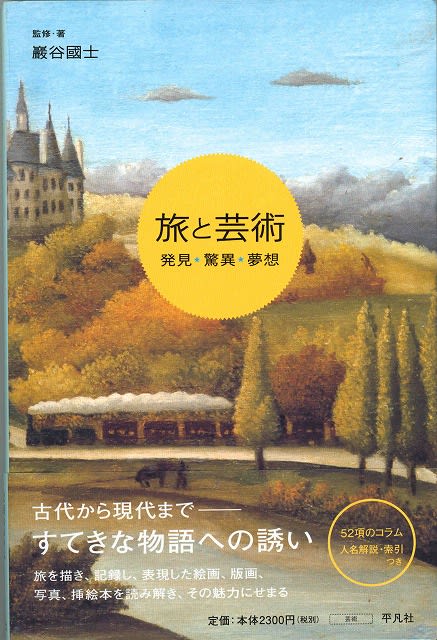

併せて『旅と芸術』(平凡社刊 巖谷國士監修・著)も読みたい。(霜田文子)