霜田文子の作品はボックス・アート4点。題して《ダヴィンチの卵 あるいはものが見る夢》。ダヴィンチの描いた頭蓋骨の絵を貼り付けた卵の殻が、さまざまなものを呼び寄せてくる。セミの抜け殻であったり、貝殻であったり、動物の骨であったり……。今回骨を集積した大型の作品が際立って美しい。鶏や魚の骨が"美しく"見えてしまうというところに、逆説的な"毒素"があるのかも知れない。

関根哲男のブルーシートと結束バンド、黒い天然ゴムでつくったオブジェ《原生》12点は6年前の游文舎での個展で初めて発表された作品である。今回游文舎企画委員のリクエストで再度の展示となった。初見の人は度肝を抜かれるだろう。ブルーシートから引きずり出されたゴムははらわたを連想させる。テロルのイメージである。時節柄不謹慎のそしりを免れない作品だが、関根の真骨頂はそこにこそある。確信犯なのだ。

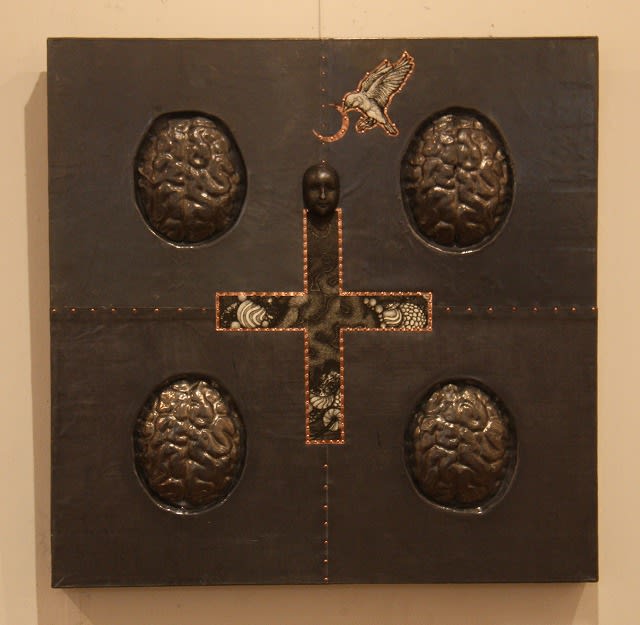

高橋洋子は銅版画ではなく、立体作品6点を出品した。十字架と脳の形を組み合わせた《Meet evil with evil(毒を以て毒を制す)》と題した作品だ。十字架の神聖なイメージと脳の悪魔的なイメージが、鉛を使った地の上で衝突している。自らの銅版画作品の断片を随所にあしらって、不気味ではありつつも美しく、完成度の高い作品に仕上がっている。誰がなんと言おうが、女性的な作品世界である。

星野健司はこのところ取り組んでいる《セバスチャン》連作で登場。ステンレスの腕だけのセバスチャン、黒く小さなセバスチャン、等身大のセバスチャンである。マンテーニャなどが描いた《聖セバスチャンの殉教》図で分かるように、男性同性愛の象徴でもあり、星野はそこに聖性とエロティシズムの融合を試みている。等身大のセバスチャンは現在進行形で、この間まで女性だった像が男性像に姿を変えている。これからどうなっていくのだろう……。