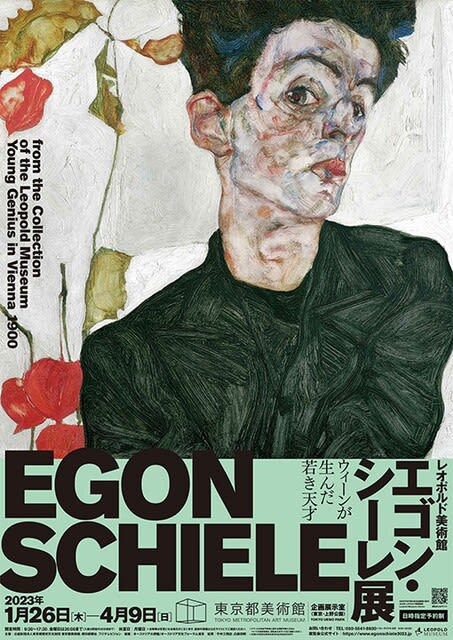

自分を見つめる人Ⅱ(死と男)(1911年)

《自分を見つめる人Ⅱ》は死に神を背負った自画像である。さらにその二人とは別の腕がそれらを覆っている。何処まで分裂するのだろうか。シーレが描いた自画像は170枚とも200枚とも言われている。その多くは裸になって、鏡を見てポーズをとったものだ。時にはナルシスティックに。時には自分を痛めつけるように。性器もむき出し、自慰行為さえ描く。とても自意識からだけとは思えない。徹底的に自らを曝し、無意識の自我までもむき出しにする。こうして自身でも制御できない自我が、分裂した身体となって出現するのだろう。

ところでオーストリア・ハンガリー帝国の首都として爛熟した文化を誇っていた世紀末ウィーンとは、言いかえれば、いつそれが崩壊してもおかしくない臨界状態でもある。ホフマンスタール、フロイト、ヴィトゲンシュタイン、シェーンベルク、カール・クラウス・・・改めて煌めくばかりの才能の出現に驚かされるのだが、彼らもまたその危機が生み出したとも言える。そして当時、ほとんどの芸術家が多かれ少なかれフロイトの影響を受けていたという。自分でも制御出来ない、無意識の領域をシーレがどれほど意図的に探っていたかは不明だが、そこには自身の不安と時代の不穏な気配とがシンクロしていたのではないだろうか。若くして父や身内の死に接し、死はいつも身近にあったという。しかも第一次世界大戦前夜、ヨーロッパの心臓部であるウィーンのざわめき。そんなウィーンの光と影を、シーレは極めて個人的な、一人の人間の中に照応させたのではないだろうか。1910年前後の作品には鬼気迫るものがある。

抒情詩人(1911年)

《抒情詩人》は、身体こそ単独像だが、不自然な首の傾き、両目の視線の方向や表情の違いには、今にも分裂しそうな危うさがある。

啓示(1911年)

一方、《啓示》(1911)は聖職者のような二人の人物に、半裸の男が身を屈めて向かっていく。自身の言葉に拠れば偉大なる人物にその男が感化され溶融されていくのだという。常に分裂の危機に瀕しているシーレの、何かにすがり、支えられ、自己が統一されることへの願望を表わしているのだろうか。そうした苦悶のうえでもなお彼が追求するのは「美」だ。「醜」なるものまでも凝視した上での「美」。僅か20歳そこそこで、明らかに自覚的にそれを行使している。恐るべき才能だ。

ところで先に坂崎乙郎の言葉を引用したが、それはルノアールが女性には頭脳は要らないという暴言と共にある。シーレは女性像にもちゃんと苦痛や快楽を込めていたということだ。もちろんそれは現代的な意味での女性尊重ではない。ただ確かにシーレは女性もまた多面的な人間として描いていたように見える。冒頭のポスターは、当時の恋人・ワリーの肖像と対になっている。出品されてはいないが、そこには心身共に苦しい時期のシーレを支えたワリーが、優しく穏やかに描かれている。一見、シーレの自画像と全く対等に見える。だがそれはシーレの願望なのではないか。彼が描いた他の女性像を通してみるとき、それは実は自画像と変わりがないのではないかと思うのである。女性モデルのポーズも、痛めつけ、ねじらせ、よじらせ、苦悶させる。それは自画像と同じであり、その苦痛や快楽を共有しつつ描こうとしていたのではないだろうか。それは分身たちなのだ。モデルと性的関係を持つことは当時一般的なことだったが、シーレの場合、とりわけ肉体と魂の一体化でもあったように思う。なんという不遜で、卑俗なことか。しかしそこまで徹底することによってはじめて「醜」は「美」に転化するのだ。

母と二人の子どもⅡ(1915年)

《母と二人の子どもⅡ》は不思議な作品だ。ピエタ像を思わせるが母親の顔はまるで髑髏か死に神だ。ほとんど亡霊のような子どもと、カラフルな洋服を着た子どもという対照的な二人の幼児。常に死を身近に感じていたシーレはそれを母に、子供たちを分裂した自己として表わしているのではないだろうか。いや、そうとしかならなかったのではないか。このように宗教画の形を借り、母子像を描きながらも、シーレは自分しか描けなかったのだ。それだけではない。風景までも自身の危機や不安の置き換えではないだろうか。

さて、第一次世界大戦が勃発し、1915年結婚直後に徴兵されたシーレであるが、制作は続けられる環境にあったという。そして翌年ウィーンに戻ると、その後は作品が認められ生活も安定したという。しかし1918年、スペイン風邪で妻が亡くなった三日後に、自身も亡くなった。

《横たわる女》(1917年)

《しゃがむ二人の女》(1918年)

早すぎる晩年の作品である。確かに技術はしっかりとしている。かつての繊細さと危なっかしさの裏返しのような強さではない。《叫び》などで表現主義を代表するムンクの、晩年の作品が頭をよぎってしまった。しかしもし彼がもっと生きていたら、と考えるのはよそう。分裂するほどに自己を突き詰めた彼の自画像は、表現主義を超えて、唯一無二だ。