ギャラリーでのトークの後、ホール、ギャラリーと会場を回りながら作品のひとつひとつを解説していただいた。

「死んだら天国へ逝けると思うな1」

1はスズメバチ、2はセミをモチーフにしている。「怒り」の言い回しに着目、アクティブな怒りというよりも、陰湿で内側に向かう表現として、これで虫を描こうと思った。

「泣き方も忘れた」

悲しいことがあっても泣くことを我慢している、現代人はこうして泣くことを忘れているのではないか。かつて音楽活動をしていたときに作ったアルバムのタイトルでもある。この頃作詞もしており、音楽の言葉からの流用もある。

「私だけがこの世界で慈悲深くある必要はない」(写真右)

一番時間がかかり辛かった作品。イメージが映像としてあり、最も伝わりやすい1シーンを静止画として描いてみた。壊れた戦車に天使が寄っていくように見えるが、実は天使が戦車を壊す場面。天使がついにこの世界に見切りを付けて、人類を滅ぼすことがこの世界から侵略者をなくす手っ取り早い方法だと考え行動に移してしまった、というシチュエーション。戦車は友人から作ってもらったもの。基本的に描くモチーフにはモデルがあり写真を撮って使う。

「angel」(写真左)

この作品の後、天使を描くことが多くなった。世界中を飛び回り、侵略者の首をはねてその頭蓋骨を持っている。光輪は侵略者にも付けることがある。彼らにもわずかに良心が残っていて欲しい、あるいはかつては侵略された側だったかもしれないという思いから。

「共依存」(写真右)

現代の依存し合っている関係を描いた、お気に入りの作品。エメラルドグリーンは有彩色の中で最も好きな色。

「失せろ、俗物」(写真中)

「失せろ」は日本語として好き。「ここからいなくなれ」というほどの加害性はないが去って欲しい、自発的に去れ、というほどの意味で自分なりの美学。

作家として初めての作品。最初はデザインから始めた。

「白無垢」

シェル美術賞展入選作で代表作の一つ。白無垢とは相手の色に染まりやすいように、つまりは支配されること、それへの疑問から。

「ALIEN」シリーズ

子どもの頃遊んでいたレゴブロックによる幽霊や骸骨などを同じ構図で描いたもの。スプレーを使った初めての作品。地下道やポスターの落書きのように、自分がちゃんと描いた絵に落書きされるイメージで。これも侵略者といえる。雑に、ただし画面を汚さないよう。

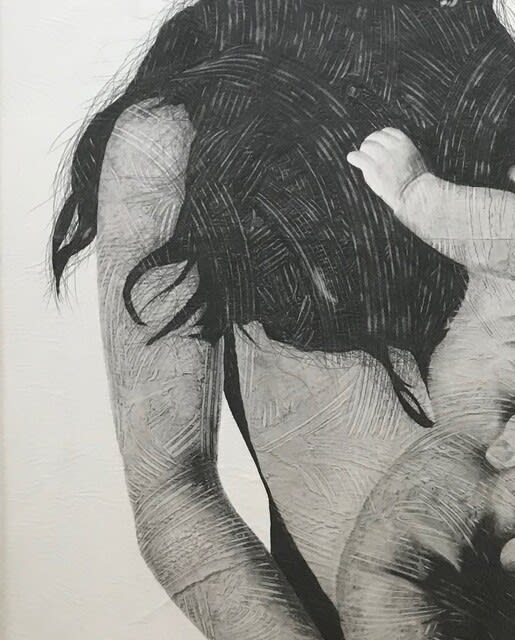

「Mother」

上野の森美術館展賞候補作品。もともと赤ちゃんを抱いた母親の絵を描きたかったところ、出産した知人が快諾してくれた。顔は化け物のように。

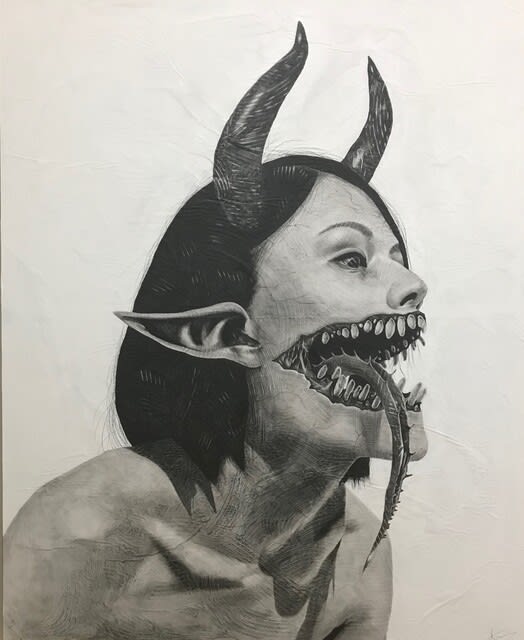

「優しい世界の為ならば」

天使が終に角が生えて、口が裂けてしまった。舌は自分が育てている植物。構想の時点でいい作品になる予感、一気に描いた。

「私を返せ」(写真右)

性被害を受けた人のTVドキュメンタリーを見て「わたしを奪われた、返してもらわなければ」という作品。吹き出しはしゃべれない、言葉を奪われている状況を表す。被っているのは空気を入れるおもちゃで、手のシルエットは怨念のように見える。

「母が与えた名の意味を人は皆忘れてしまう」(写真中)

最新作。旧約聖書では蛇はイヴをだまして罰として手足を奪われた事になっているが、そんな侵略者もいつかどこかで許されて光の方に向かっても良いのではないか、という葛藤はずっと持っている。侵略者はこの星から追われている。布を被らせられて。犯罪者が何かを被らされどんな奴かわからないようにされているように。誰もが親から立派な名前を付けてもらっているはずなのに。

「ユースティティア」(写真左)

裁きの天使の意。本心は裁きたくない、裁く必要のない世界を望んでいるのではないか。

これまでトークや作品解説はしてこなかったと言う倉持さんだが、的確な言葉でよどみなく話す姿からは、常に心の中で思考を巡らせ、対話するように描いているのではないかと思わせられた。後日談で、支配する、される関係を否定しているにも拘わらず、蛇を飼っていること=支配することの矛盾を告白していたが、踏み込みすぎない関係性は一貫しているようだ。(この項終り)