写真集『地図』(1965年刊)

撮影者の幻想や妄想までもが写り込んだような、川田喜久治氏の写真を初めて見たのは2010年春、新潟県立近代美術館で開催された「日本の自画像」展だった。原爆ドームの壁の“しみ”に戦争という暴力を幻視した「地図」シリーズ10数点は、その会場で異彩を放っていただけでなく、これまで見てきた多くの原爆写真とも全く異なっていた。白黒の、人のいない不在の風景や、剥落しかけた壁面が、なんとも心をざわつかせ、深淵に引きずり込まれるようで、その後ずっと壁面の“しみ”が私の中でさらに広がっていくような感覚にとらわれることになった。

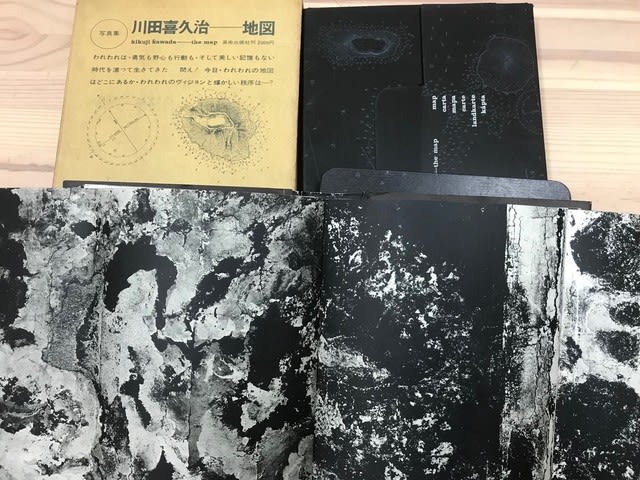

1965年に刊行された写真集『地図』を游文舎で発見したのはその直後のことである。故・小谷寛吾さんの蔵書に含まれていたのだった。工芸品のような装幀だけでなく、写真の配列にも創意を凝らし、暗黒の時代のメタファーとして見るものに直接訴えかける仕掛けになっていた。

実際の写真と、写真集とが相まってできる川田喜久治氏の世界について「北方文学」第六十四号(2010年10月発行)に小論を寄稿した。少し後になって知人の紹介で、川田氏に同誌をお送りしたところ、丁寧なお礼状と当時撮影していた「WORLD’S END」シリーズが掲載された雑誌をお送りいただいた。そこにはカラー写真も交えて、めまぐるしく移り変わる視線の移動を伴う、喧噪の街や人、ビル群を捉えた都市像があった。写真集『ラスト・コスモロジー』はじめ、「地図」シリーズ以降の写真も少しは見ていたものの、なお「地図」の、地を這うような執拗な視線にこだわり続けていた自分の狭い知見や思い込みに恐縮しきりだったのだが、一見賑やかな世相を捉えたかに見えるそれらの写真にも「地図」に通底するものが確かにあった。見るものを挑発するような様々なビジョンの交錯と、そこから生れる不穏な気配だ。このときの写真は、自分で車を運転しながら撮られたものだという。運転と、シャッターチャンスという二重の緊張感が、意識と無意識をシンクロさせ、人間の固定概念を揺さぶるものとなる。そんな新たな挑戦も知った。

さて、先日東京品川のキャノンSギャラリーで開催された川田喜久治展「百幻影」を見る機会を得た。1960年代後半からの「ロス・カプリチョス」シリーズと「ラスト・コスモロジー」シリーズを中心に新作を加えた100枚により、半世紀の軌跡を辿るものである。

会場を一見すると、ばらばらなほどのテーマやモチーフに戸惑いそうになる。しかも配列はそのばらばら感をなお一層増幅させているように見える。天体写真と都市の写真が並び、風俗もあれば日の丸もある。時折強烈なカラーが混じる。その一枚一枚にも複数のイメージが重なり合ったりしている。写真集『地図』にも見られた、かけ離れた組み合わせにより意想外のイメージを生み出すディペイズマン的な配列と思われるが、その振幅はさらに大きくなっている。「生と死」「天と地」「聖と俗」あるいは「日常と非日常」といった双極のイメージが混在し、違和感をもたらし、ざわざわと胸騒ぎを覚えるのだが、所々に既視感のある光景や日付が楔のように配され、次第に様々な声が響いてくるのに気づくのだった。(霜田文子)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます