なぞの石像物です 撮影日;2009.2.1

亀形石像物は、平成12年(2000)に発掘されました

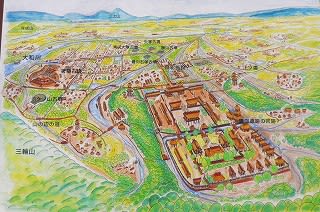

南の丘の上にある酒船石と周辺の遺構を含めて酒船石遺跡と呼ばれます

平成4年(1992)に酒船石の北の斜面で石垣が発見され

日本書紀の斉明天皇の時代に記述される工事に該当する遺跡と推測されています

平安時代まで約250年間使用された形跡があり、なんらかの祭祀が行われた遺構と推定されています

斉明天皇の両槻宮(ふたつきのみや)の関連施設ではとの説もあるそうです

★所在地;高市郡明日香村岡

★交通;近鉄 橿原神宮前駅より 徒歩35分

橿原神宮前駅より 徒歩35分

岡寺前行バスで万葉文化館西口下車 徒歩2分

★駐車場;有料(万葉文化館)

★観覧料;(文化財保存協力金)大人300円

★見学時間;9:00~17:00

★問合せ;0744-54-4577(明日香村観光開発公社)

全体を囲むように石垣や石敷があり

砂岩でできた湧水設備とそれに続く形で小判形石造物と亀形石造物

続いて石を並べた溝や石段があります

亀形石造物は花崗岩製で、全長約2.4m、幅約2m

甲羅部分は直径1.25m、深さ20cmでくりぬかれ鉢状になっています

小判形石造物は長さ1.65m、幅1mで深さ20cm

水が貯められ排水口は、亀の頭に繋がっています

酒船石のほぼ真北に位置しますが両者の関連は不明です

参考;邪馬台国大研究のページ

亀形石像物は、平成12年(2000)に発掘されました

南の丘の上にある酒船石と周辺の遺構を含めて酒船石遺跡と呼ばれます

平成4年(1992)に酒船石の北の斜面で石垣が発見され

日本書紀の斉明天皇の時代に記述される工事に該当する遺跡と推測されています

平安時代まで約250年間使用された形跡があり、なんらかの祭祀が行われた遺構と推定されています

斉明天皇の両槻宮(ふたつきのみや)の関連施設ではとの説もあるそうです

★所在地;高市郡明日香村岡

★交通;近鉄

橿原神宮前駅より 徒歩35分

橿原神宮前駅より 徒歩35分岡寺前行バスで万葉文化館西口下車 徒歩2分

★駐車場;有料(万葉文化館)

★観覧料;(文化財保存協力金)大人300円

★見学時間;9:00~17:00

★問合せ;0744-54-4577(明日香村観光開発公社)

全体を囲むように石垣や石敷があり

砂岩でできた湧水設備とそれに続く形で小判形石造物と亀形石造物

続いて石を並べた溝や石段があります

亀形石造物は花崗岩製で、全長約2.4m、幅約2m

甲羅部分は直径1.25m、深さ20cmでくりぬかれ鉢状になっています

小判形石造物は長さ1.65m、幅1mで深さ20cm

水が貯められ排水口は、亀の頭に繋がっています

酒船石のほぼ真北に位置しますが両者の関連は不明です

参考;邪馬台国大研究のページ