弥生時代から室町時代にかけての複合遺跡です 撮影日;2013.11.24

上人ヶ平古墳群と奈良時代の市坂瓦窯跡・瓦工房跡を中心に遺跡公園として整備されています

平成22年に公開されました

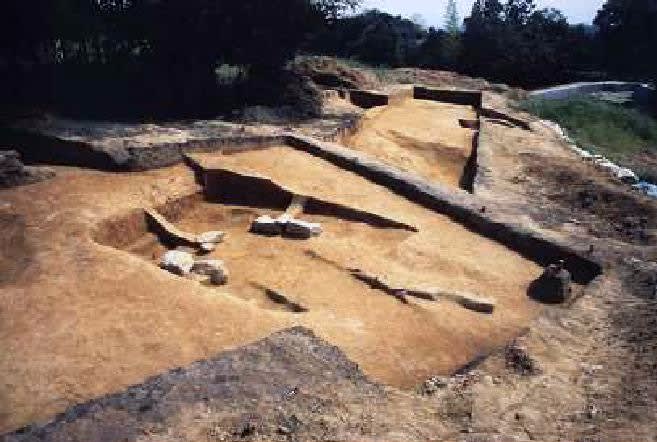

台地上に造られた奈良時代の瓦工房跡が有りました

台地上で13棟の掘立柱建物跡や井戸、土坑などが検出されています

上人ヶ平古墳群は1・5号墳のみ墳丘が残っていました

7・8・20号墳の墳丘が復元されています

6号墳は、その上に奈良時代の瓦工房跡の建物が復元されています

1号墳は、公園外に保存されています

5号墳は方形の造り出がある径22mの円墳です

作り出しを含めると全長26m

2段築成で周溝あり、上段斜面と作り出し部に葺石がありました

1段目と2段目の間のテラス部と周溝の外側に埴輪列がめぐっていました

埋葬部は不明

5世紀後半の築造と推定されています

7号墳は一辺10mの方墳

8号墳は一辺13mの方墳

埋葬部は7・8号墳ともに木棺直葬

6号墳は一辺11mの方墳、14号墳は一辺7.6mの方墳、15号墳は一辺10.4mの方墳

埋葬部は完全に失われていましたが、形象埴輪を含む多くの埴輪が出土しています

20号墳は、復元後「展望の丘」となっています

隣接する谷部には市坂瓦窯跡があります

2号窯と8号窯が調査されて石組で表わされています

関西学研都市整備に伴って1984年に調査が開始されました

市坂瓦窯跡は幅10mの狭い谷の両岸斜面に8基の窯が築かれていました

奈良時代後期のものと考えられている

この工房では、都城の造営という瓦の大量需要を賄うため、大量の製品を効率よく生産するためのシステムが整えられていました

長大な東西棟建物(9間×4間)が生前と南北に4棟並ぶ堀立柱建物群は、それぞれほぼ軒を接しており、建物の内部空間は、さながら大工場の内部を想起させます

半地下式のロストル式平窯だったと考えられています

ほぼ同時期に8基の窯が効率よく創業していたようです

また、古墳の周濠を利用して、粘土を捏ねたりしたことも分かっています

★所在地;木津川市州見台8丁目-1(上人ヶ平遺跡公園)

★交通;JR・近鉄

奈良駅より バスで「洲見台八丁目」下車 徒歩すぐ

★駐車場;なし

★入場料;タダです

★問合せ;0774-75-1233

巻向駅下車 徒歩20分

巻向駅下車 徒歩20分