長慶天皇陵は全国にたくさん有るようです 撮影日;2015.08.23

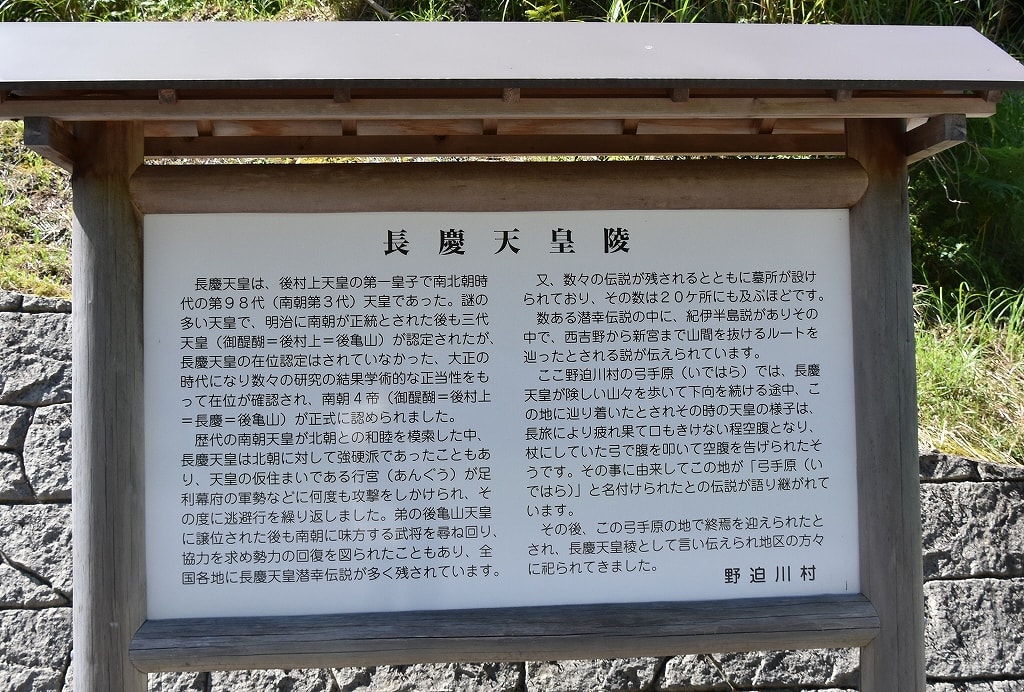

長慶天皇は後村上天皇の第一皇子で南朝の第三代天皇です

長らくその即位が疑問視されてきた幻の天皇でした

大正15年に詔書によって長慶天皇は第九十八代天皇として正式に皇統に加えられました

野迫川村の弓手原に伝わる伝承

長慶天皇が険しい山々を歩いて下向を続ける途中、この地に辿り着きました

長慶天皇は長旅により疲れ果て口もきけないほど空腹となり、杖にしていた弓で腹を叩いて空腹を告げたほどだったという

(この事に由来してこの地が「弓手原(いではら)」と名付けられたとの伝説が語り継がれています)

その後、長慶天皇はこの弓手原の山の中で崩御されたと言い伝えられていて、墓所跡も残っていたという

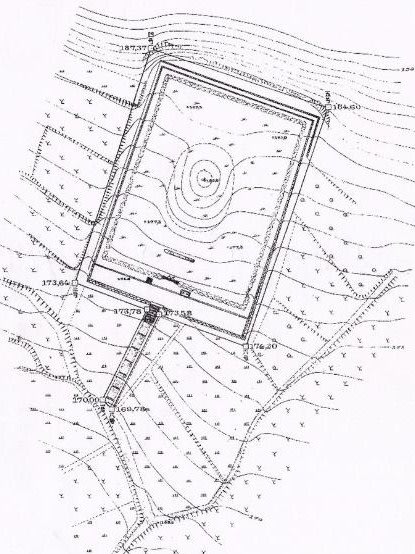

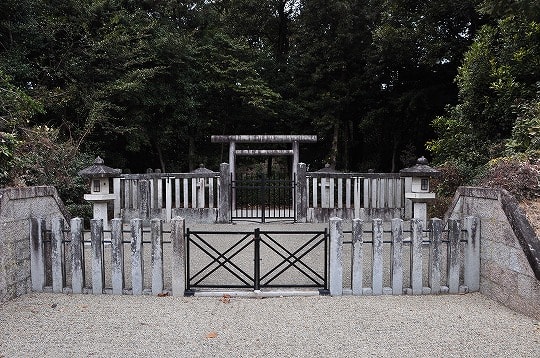

近年、この古くから地元住民に語り継がれていた長慶天皇の墓所跡の整備が行われました

★所在地;吉野郡野迫川村弓手原

★交通;弓手原春日神社から北東へ800mほど

★駐車場;スペース有り

★見学; 自由

★問合せ;

加茂駅より バスで「和束山の家」下車 徒歩2分

加茂駅より バスで「和束山の家」下車 徒歩2分