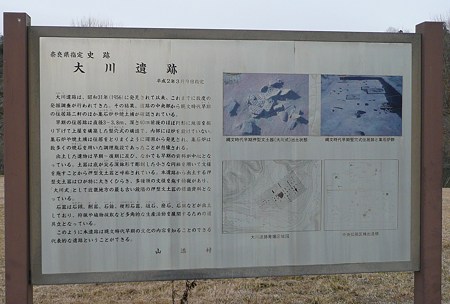

推古天皇の薬猟行宮か? 撮影日;2012.03.18

2006年の発掘調査で、古墳時代後期(6~7世紀前半)の大型建物跡が見つかっています

比較的大きい二棟の掘立柱建物と一棟の大壁建物の跡が出土しました

比較的大きい二棟の掘立柱建物と一棟の大壁建物の跡が出土しました大型建物跡は、豪族の居館にしては規模が大きすぎ、紀路(古代の幹線道)から離れ立地条件もよくない

土器などの遺物も少なく「数日だけしか使われなかった仮の宮」と考えられています

周辺の地形が、薬草の自生に適した高低さのある地形で、近くにある「波多甕井神社」は平安時代初期の文献『大同類聚方』に薬草の自生地として紹介されていることから、薬猟行宮説が有力です

参照;ドン・パンチョさんのページ

★所在地;高市郡高取町羽内

★交通;近鉄

「市尾」駅下車 徒歩15分

「市尾」駅下車 徒歩15分★駐車場;なし

★問合せ;