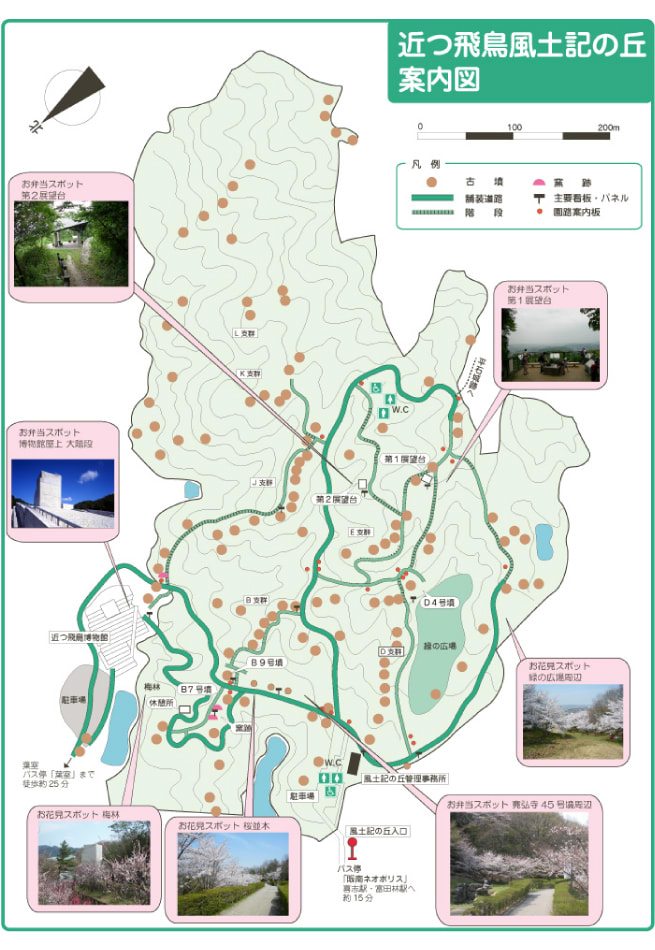

小学校の片隅に保存されている古墳です 撮影日;2016.05.08

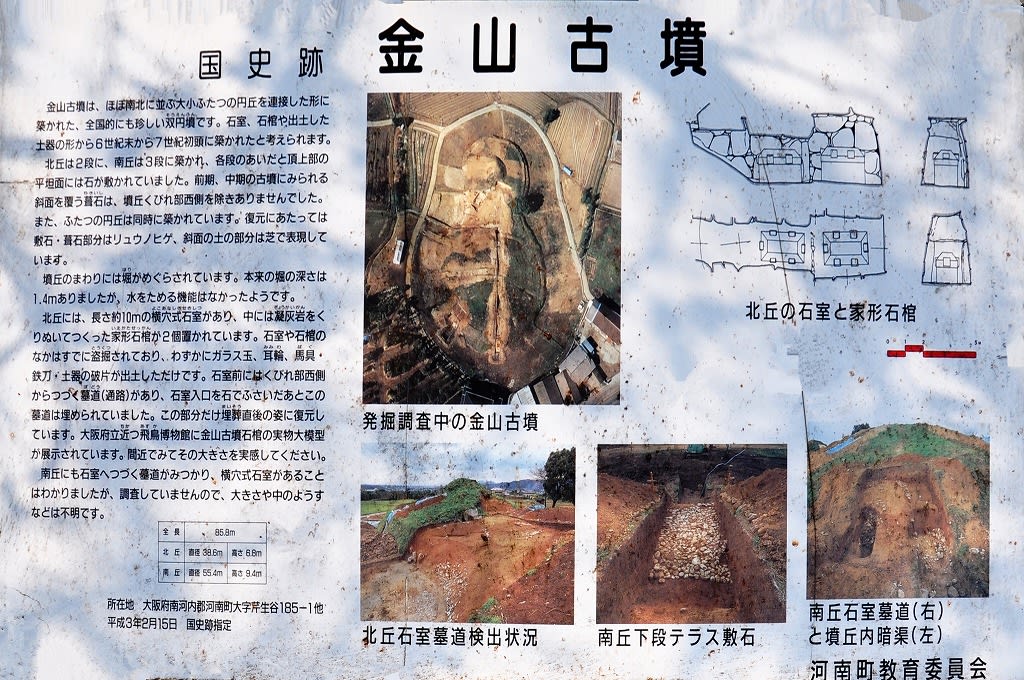

東西18m・南北約13m程の方墳と考えられています

遺跡地図の「10D-83」です

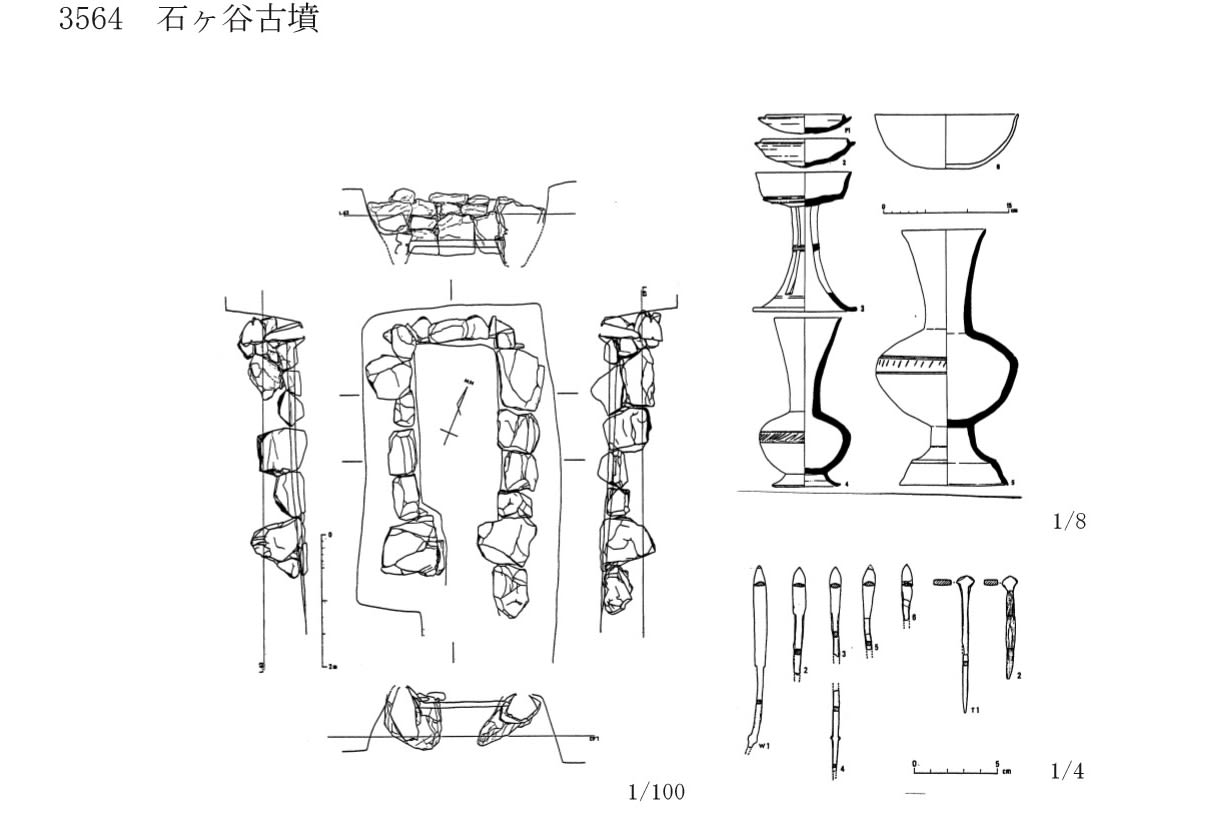

片袖式横穴式石室が有るそうです

全長現状4.7m、玄室長2.7m・幅1.4m・高さ?

羨道長(現状)約2m・幅1.05m

調査時には既に封土を失い、かろうじて墳丘を丘陵から画するための溝が東・西・北で確認されました

周溝の隅はカーブを描いていて墳丘は隅丸方形だったようです

玄室内から須恵器台付長頸壺・高杯・杯身・土師器の椀が出土しています

鉄鏃・釘が検出されることから組合せ式木棺が埋葬されていたようです

築造年代は6世紀末~7世紀初頭

北方400mには牧野古墳が有ります

★所在地;北葛城郡広陵町馬見北7丁目

★交通;近鉄

五位堂駅より 北へ4km

五位堂駅より 北へ4kmバスで馬見北九丁目下車 徒歩すぐ

★駐車場;有りません

★見学; 普段は施錠されていて見学できません

★問合せ;

真美ヶ丘第二小学校の南西隅に小さな古墳公園として保存されています