ダンテは「この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ」と書かれた地獄の門をくぐる。ダンテは地獄、煉獄をめぐり、最後には天国にも行ってくるので、希望を捨てなかったと思うのだが。

それはともかく、この世からあの世への入り口は日本にもある。黄泉比良坂(よもつひらさか)がそれで、島根県松江市東出雲町にあったとされる。三途の川と並んで、このような入り口の話は世界各地に見られる(ウィキペディア「黄泉比良坂」)。

【東出雲町の黄泉比良坂・伊賦夜坂(ウィキペディア「黄泉比良坂」より】

さて、地獄の門をくぐったダンテは三途の川に相当するアケローン川を渡って、いよいよ地獄の本部に行くわけである。この川は現在のギリシャかトルコにあったと考えられていたらしい。

【実際にあるアケローン川。現代ギリシャ語ではアヘロンタス川という(ウィキペディア「アケローン川」より】

三途の川の渡し賃は六文ということになっているが、アケローン川の方は渡し賃の記述が見当たらないので、無料だったのかもしれない。

三途の川は、渡し賃六文がなければ、乗船できないので、持っていない亡者は現世に送り返されるか、川を渡れず永遠に成仏できないということだろうか。そうすると、悪いやつは地獄に行かなくてもすむということだろうか。

三途の川はてっきり、渡し舟に乗って渡るものと思っていたが、ウィキペディア「三途川」には平安時代の末期に、「橋を渡る(場合がある)」という考え方が消え、その後は全員が渡舟によって渡河するという考え方に変形する』との記述を見つけた。

【馬に乗って三途の川の橋を渡る善人と水中の亡者ども】

「三途川」には、さらに次のような記述もあった。

一説には、俗に三途川の名の由来は、初期には「渡河方法に三種類あったため」であるともいわれる。これは善人は金銀七宝で作られた橋を渡り、軽い罪人は山水瀬と呼ばれる浅瀬を渡り、重い罪人は強深瀬あるいは江深淵と呼ばれる難所を渡る、とされていた。

船賃がない者は泳いででも渡れということである。決して、地獄に行かなくてもいいわけではない。もともとは三途の川には渡し舟はなかったのである。渡し舟の船頭さん(渡し守)の名前も記述が見つからない。

ちなみに、「東海道中膝栗毛の記述では、餅一個の価格が3文から5文」(ウィキペディア「文(通貨単位)」)とあるので、6文なら子供の小遣い銭程度である。これくらいならケチらないで、ちゃんと払いなさい。

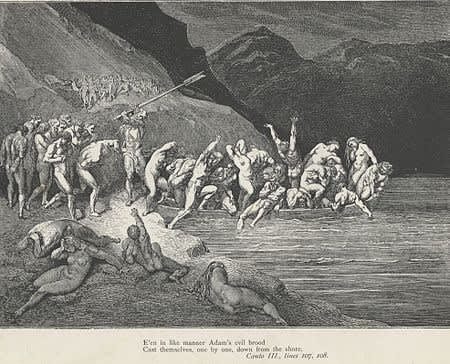

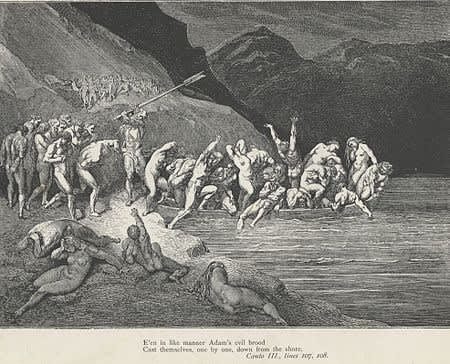

一方、ダンテの地獄のアケローン川には橋は架かっていないようである。「冥府の渡し守カロンが亡者を櫂で追いやり、舟に乗せて地獄へと連行していく」とのことで、渡し守には立派な名前がある(ウィキペディア「神曲」)。

【渡し守カロン(ギュスターブ・ドレの挿絵より)】

【冥界の渡し守カロンが死者の霊を舟に乗せてゆく。(同上)】

三途の川は死者すべてが渡るもので、地獄の川というわけではない。一方、アケローン川はあくまでも地獄の川で、善人は渡らなくてもいい。そもそも地獄に落ちないので、アケローン川を見ることもないのである。

さて、アケローン川が地獄にも現実世界にもあるように、三途川も現実にあることがわかった。群馬県、千葉県、宮城県と青森県にあるらしい。地元の人には珍しくも何ともないと思うが。

映画『沈黙』に戻る。時代は17世紀初頭なので、三途の川は船で渡るのが常識になっていたはずである。宣教師がアケローン川の話をしても、日本人キリシタンたちは抵抗なく受け入れたことだろう。

ポチッとクリック、お願いします。

↓↓↓

スペイン語 ブログランキングへ

スペイン語 ブログランキングへ

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)

好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。

それはともかく、この世からあの世への入り口は日本にもある。黄泉比良坂(よもつひらさか)がそれで、島根県松江市東出雲町にあったとされる。三途の川と並んで、このような入り口の話は世界各地に見られる(ウィキペディア「黄泉比良坂」)。

【東出雲町の黄泉比良坂・伊賦夜坂(ウィキペディア「黄泉比良坂」より】

さて、地獄の門をくぐったダンテは三途の川に相当するアケローン川を渡って、いよいよ地獄の本部に行くわけである。この川は現在のギリシャかトルコにあったと考えられていたらしい。

【実際にあるアケローン川。現代ギリシャ語ではアヘロンタス川という(ウィキペディア「アケローン川」より】

三途の川の渡し賃は六文ということになっているが、アケローン川の方は渡し賃の記述が見当たらないので、無料だったのかもしれない。

三途の川は、渡し賃六文がなければ、乗船できないので、持っていない亡者は現世に送り返されるか、川を渡れず永遠に成仏できないということだろうか。そうすると、悪いやつは地獄に行かなくてもすむということだろうか。

三途の川はてっきり、渡し舟に乗って渡るものと思っていたが、ウィキペディア「三途川」には平安時代の末期に、「橋を渡る(場合がある)」という考え方が消え、その後は全員が渡舟によって渡河するという考え方に変形する』との記述を見つけた。

【馬に乗って三途の川の橋を渡る善人と水中の亡者ども】

「三途川」には、さらに次のような記述もあった。

一説には、俗に三途川の名の由来は、初期には「渡河方法に三種類あったため」であるともいわれる。これは善人は金銀七宝で作られた橋を渡り、軽い罪人は山水瀬と呼ばれる浅瀬を渡り、重い罪人は強深瀬あるいは江深淵と呼ばれる難所を渡る、とされていた。

船賃がない者は泳いででも渡れということである。決して、地獄に行かなくてもいいわけではない。もともとは三途の川には渡し舟はなかったのである。渡し舟の船頭さん(渡し守)の名前も記述が見つからない。

ちなみに、「東海道中膝栗毛の記述では、餅一個の価格が3文から5文」(ウィキペディア「文(通貨単位)」)とあるので、6文なら子供の小遣い銭程度である。これくらいならケチらないで、ちゃんと払いなさい。

一方、ダンテの地獄のアケローン川には橋は架かっていないようである。「冥府の渡し守カロンが亡者を櫂で追いやり、舟に乗せて地獄へと連行していく」とのことで、渡し守には立派な名前がある(ウィキペディア「神曲」)。

【渡し守カロン(ギュスターブ・ドレの挿絵より)】

【冥界の渡し守カロンが死者の霊を舟に乗せてゆく。(同上)】

三途の川は死者すべてが渡るもので、地獄の川というわけではない。一方、アケローン川はあくまでも地獄の川で、善人は渡らなくてもいい。そもそも地獄に落ちないので、アケローン川を見ることもないのである。

さて、アケローン川が地獄にも現実世界にもあるように、三途川も現実にあることがわかった。群馬県、千葉県、宮城県と青森県にあるらしい。地元の人には珍しくも何ともないと思うが。

映画『沈黙』に戻る。時代は17世紀初頭なので、三途の川は船で渡るのが常識になっていたはずである。宣教師がアケローン川の話をしても、日本人キリシタンたちは抵抗なく受け入れたことだろう。

ポチッとクリック、お願いします。

↓↓↓

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)

好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。