奇跡の黒馬

(black41.jpg)

(black44.jpeg)

(black45.jpg)

(godiva05.jpg)

(salon22.jpg)

美しい黒馬!

(black40.jpg)

2021年4月3日 土曜日 午前9時46分

8時20分起床。スッキリと目覚めました。

気温はプラス5度。

空はどんよりとした雲に覆われている。

4月になったのに なかなか春らしいポカポカとした陽気にならない!

でも、ソメイヨシノとは違う種類の桜がマンションの前の歩道に咲いてます。

満開ですよ!

(cherry2104a.gif)

(cherry2104b.gif)

やはり、桜は春を感じているのですね。

しかし、気温はなかなか春らしくならない。

那須の小百合さんの家ではどうですか?

植物が花を咲かせてますか?

山の家では。。。?

時間があったら、スマホかラップトップのカメラで

春の風景を撮影して送ってね。

僕もそのうち天気の良い日があったらビデオクリップを撮って小百合さんに送ります。

今朝、テラスに歩いてゆく途中で、桜を撮ろうと思います。

文字だけのメールでは声は伝わらないから

すこしは、ビデオクリップのほうが面白いでしょう。

昨日は、テラスの前の駐車場に車が1台もなかったので

なぜかと思ったら、グッドフライデーで祝日だったのですよ。

月曜日はイースター・マンデーで4連休のホリデーなのです。

つまり、キリスト教の祝日です。

もちろん、僕には全く関係ありません。

週末だろうが、祝日だろうが、毎日、習性となっている

ブログの記事を書くためにテラスでブログの記事を

投稿しているのです。

きゃははははは。。。

夕べは4本DVDを観てしまいました。

1)A DAY in the Death of Joe Egg イギリス映画。

10歳の筋委縮症の娘を持つ夫婦の結婚と離婚の物語です。

つまらなかったので半分観て止めました。

2)WHO'S WHO これもイギリスの映画。

これは上流階級にゆくほど、バカで、強欲になる人物が多いというテーマの映画です。

つまらないので、これも半分観て止めました。

3)Masculine, Feminine 1965年に作られたフランス映画。

1960年代の若者の生態を描いた映画です。

これも1時間観たけれど、つまらなかったので観るのを止めました。

4)Black Beauty イギリス映画

(black42.jpg)

この映画はアンナ・シュウエルという作家が書いた同名の小説をもとにした映画で小説が多くの人に読まれているので、この映画は何本か作られており、僕もすでに同名の他の映画を観ました。

動物好きな人なら、特に馬の思い出を持っている人ならば感動しながら観ることが出来る映画です。

大地主の厩舎の世話係をしている父親の息子の12歳のジョーが産まれた子馬を専従で世話をすることになるのです。

この子馬がBlack Beautyです。

(black12.jpg)

(black13.jpg)

でも、大地主が死ぬとその息子が駄目な男ですべての馬を売り払ってしまう。

それで、このBlack Beauty と名付けられた馬の放浪が始まるのですよ。

サーカスに売られて、それから地方のガバナーの手に渡り、そのあとで中尉の馬になって戦場にゆく。

数人の手を経て、最後には炭鉱の町の石炭を運ぶ荷車を引く馬に落ちぶれてしまう。

名馬だった馬が、駄馬になってしまうのです。

成長したジョーが、荷車を引いている弱ったBlack Beautyに巡り会い、馬を引き取り、弱った体を元通りに戻すのです。

その後、牧場に放し飼いにして余生を好きなままに送らせるという最後は、心温まるお話で終わるのです。

やっぱり、最初に観た映画が、より感動的でした。

ジョーが再会する場面が、涙なしでは観られないような演出になっていたのです。

夕べ観た映画は、それと比べるとイマイチでした。

でも、十分に面白い感動的な映画です。

小百合さんも動物好きだから、感動して観ることが出来るでしょう。

ぜひ、DVDを借りて観てね。

今夜は「華厳の湯」のあの狭い部屋で小百合さんと寝ながら楽しくダベる夢を見たいと思います。

きゃははははは。。。

(sakamoto1.jpg)

(sakamoto1.jpg)

さきたま古墳公園のゼリーフライ屋は今でもやってるようだよね。

たまには、小百合さんも行田に行って思い出を食べてね。

あそこのゼリーフライは、昔の「銭(ゼニ)フライ」と中身がよく似ています。

小百合さんと一緒にもう一度食べたいね。

きゃはははははは。。。

追伸:

雨が振り始めました。

ビデオクリップは、やはり天気の良い日に撮ろうと思います。

じゃあね。。。

(denman01.gif)

(sayuri55.gif)

デンマンさん... また個人的なメールを書き出したのですか?

(kato3.gif)

そうです。。。いけませんか?

こういう私的なメールはネット市民の皆様にはつまらないと思いますわ…。

小百合さんも楽しめるように書いたのだから、ネット市民の皆様にも楽しめる箇所があるはずです…。

でも、個人的な部分は省略すべきですわ…。

あのねぇ〜、小百合さんが迷惑だと思うようなことは書いてません…。。。

迷惑なことが書いてありますわ。。。

でもねぇ〜、小百合さんを誰も特定することができないのです。。。だから、心配することはありませんよ。。。

けれども、特定しようとするネット市民が出てくるかもしれませんわ。。。

たとえ特定されたとしても「人違いだわ!」と押し通せばいいのですよ。。。そんな事より、映画の話をしましょう。。。

つまり、デンマンさんが観た映画のことが書いてあるので、メールを引用したのですか?

そうですよ。。。

。。。で、『Black Beauty』という映画を観て、それほど感動したのですか?

そうです。。。

(lib21-04-06.jpg)

■『拡大する』

■『実際のページ』

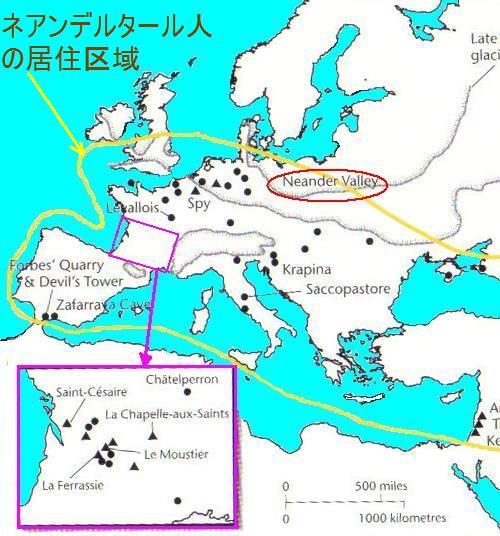

あらすじ

ブラック・ビューティーと名付けられる子馬は、1856年頃にジョーという少年に見守られながら産まれる。

ジョーは父親にせがんでその子馬を自分のものにする。

(black10.jpg)

残忍な地主はローンの返済ができずに、銀行が担保物件を差し押さえるとジョーの父親の農場を地主は自分で運営するようになる。

そして、ブラック・ビューティーは地主の馬車馬として働かされる。

しかし、馬車の暴走の事故で地主が亡くなると、ブラック・ビューティーはアイルランドの旅行者に買われて農場を去る。

その旅行者は競馬に参加して勝利するのだけれど、ジョッキー同士が喧嘩して、そのどさくさに紛れて、ブラックビューティーは逃げ出す。

しかし、馬の商人に見つけられて、ブラック・ビューティーはスペインのサーカスに売られてしまう。

(black16.jpg)

サーカスでは、ブラック・ビューティーは傲慢なイギリス軍人であるウィリアム卿に渡される前に多くのトリックを学ぶ。

その後、ウィリアム卿は娘アンにブラック・ビューティーをプレゼントする。

フランス人とイギリス人の血を引くゲルベイズ・カルディコット中尉はハッサー将校で、アンとは恋仲。

婚約を申し出るとウィリアム卿は彼が臆病者であり、娘の夫にはふさわしくないと非難し、婚約を許さない。

カルディコット中尉は彼の勇気を証明するために海外の兵役に志願する。

その別れの場で、アンは二人の愛の証(あかし)としてカルディコット中尉にブラック・ビューティーを与える。

(black19.jpg)

その後、ブラックビューティーは北西フロンティアに移動し、そこでカルディコット中尉は戦闘で殺されてしまう。

(おそらく1860年頃のインドとアフガニスタンでのロシアとの戦闘でのことでしょう。)

戦いでの彼の勇気のために、馬はイギリスに返送される。

その後、カルディコット中尉の同僚が馬を世話することになるのだが、アル中の彼はビールが飲みたいばかりに、現金欲しさにブラックビューティーを、その場に居た無情な男に売ってしまう。

その無情な所有者は石炭を運ぶための荷馬車の馬としてブラックビューティーをこき使う。

そのために、ブラックビューティーは肺炎になってしまう。

なんとか回復するのだが、相変わらず所有者は荷馬車の馬としてブラックビューティーをこき使う。

(black25.jpg)

ブラックビューティーが所有者にムチで叩かれているとき、たまたまその場に通りかかった馬車に乗ったフレンドリーな老婆が、彼女の従業員である その御者にその馬を助けるように伝える。

その老夫人は引退した馬のための農場を運営している経営者でした。

その御者として働いている者こそ、ブラックビューティーが生まれる時に見守っていた成人したジョーなのです。

その老夫人はアンナ・シュウエル、つまり、この物語の本の著者です。

(デンマン訳)

出典: 「Black Beauty」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

つまり、ブラックビューティーはいろいろな人の手に渡りながら だんだんと落ちぶれて弱ってゆくのですわねぇ〜。。。

そういうことです。。。最後に、原作の本を書いたアンナ・シュウエルさんに助けられるのですよ。

最初に観た映画の方が良かったとデンマンさんは書いていましたけれど、それほど内容がが違うのですか?

かなり違います。。。

(blk21-04-14.jpg)

■『拡大する』

■『実際のページ』

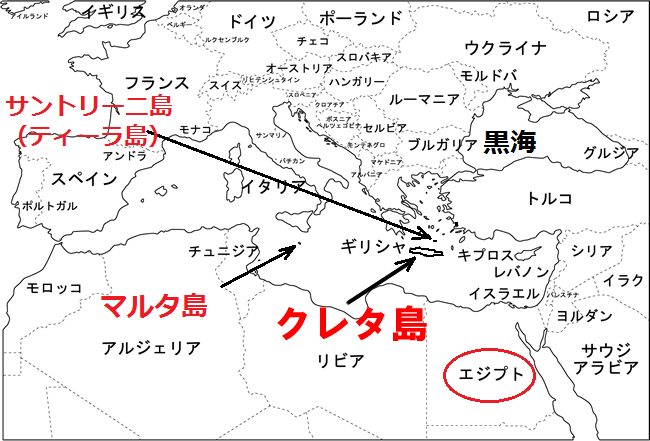

あらすじ

舞台は19世紀後半のイギリス。牧場で生まれた美しい黒馬ブラック・ビューティーは母馬や牧夫の愛情を受けて育まれた。

やがて人間の手により調教を受け、ゴードン家の厩舎で主人の馬車馬や乗用馬として使役されることになる。

気難しいが美しい栗毛の牝馬ジンジャー、小さいけれど利口なポニーのメリーレッグス、未熟な厩務員見習いの少年ジョーといった仲間に囲まれ、休暇の際は広大で緑豊かな放牧地で仲間達と楽しい時間を過ごしていた。

やがてゴードン一家が屋敷を手放して移住することになると、残された馬や厩舎の人々は散り散りになり、ブラック・ビューティーも数々の人手に渡っていく。

そしてメリーレッグスは牧師に売られ、ビューティーとジンジャーは300ポンドでW伯爵の元に売られることになった。

ゴードン邸の3 - 4倍の広さというW邸では伯爵夫人に手厳しく扱われ、やがて傷ついたビューティーは今度は貸し馬屋に売られることになった。

次いでロンドンの辻馬車屋ジェリーに買われ、都会の喧騒な暮らしながらも馬も大切にするジェリー一家のために働いた。

ある時街角ですっかり痩せ細り、精根尽き果てながらも馬車を曳いていたジンジャーに出会った。

それからしばらくしてジンジャーの遺体を曳いた馬車がビューティーの前を通り過ぎていった。「さらば、愛しきものよ」。

ジェリーもやがて体調を崩し辻馬車屋を引き上げることになり、ビューティーは穀物商人の元で重荷を曳かされた。

次いで再び辻馬車屋に売られ、過労でビューティーもとうとう倒れこんでしまったが、馬市に売られることになり、わずか5ポンドで心ある農場主のサラグッドに買われた。

回復したビューティーに余生を送らせるべくサラグッドは知り合いに譲ることにした。

そこでの厩務員は新しく入ってきた老馬に見覚えがあった。

「この馬はブラック・ビューティーにそっくりだな。彼はいま頃、どうしているんだろう」。

そう、厩務員はゴードン家の少年・ジョーだったのである。

老馬がビューティーと気が付いたジョーに最後の住処を与えられ、悠々自適の暮らしを送りながら、ビューティーは時々ジンジャーやメリーレッグスと楽しく過ごしていた昔を思い出すのであった。

出典: 「黒馬物語」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

上のあらすじは原作のあらすじなのですよ。。。つまり、僕が最初に観た1994年に作られた映画の方が原作に忠実に作られているのです。。。

デンマンさんが2度目に観た1971年に作られた映画は、原作とはかなり違うのですわねぇ〜。。。

そうです。。。だから、黒馬物語のファンからクレームが出て、それで1994年には原作に忠実に作られたと思うのですよ。。。

1994年の映画は原作に忠実に作られているとデンマンさんは言いましたけれど、原作と違っている場面もあるのですか?

僕の記憶では、過労でビューティーはとうとう倒れこんでしまって、その後回復したけれど、持ち主は馬市で売ることにしたのです。。。その時、馬市に成人したジョーが通りかかるのです。。。ジョーはブラック・ビューティーに気づかない。。。でも、ブラック・ビューティーはジョーを覚えていて、いななくのですよ。。。それで、ジョーは振り返って、ブラック・ビューティーが弱ってみすぼらしくなった姿だと認めるのです。

なんだか、お涙頂戴(ちょうだい)のお話ですわねぇ〜。。。でも、ブラック・ビューティーが成人したジョーを覚えているということがあるのでしょうか?

あのねぇ〜、馬の記憶力というのは大したものなんですよ。。。

その証拠でもあるのですか?

実は、かつて記事にも書いたことがあるのですよ。。。僕の母親の実家は農家なのです。。。僕が4歳か5歳の頃は馬主から馬を借りて外祖父が田畑を耕していたのです。。。その馬を僕もよく覚えています。。。目がとっても優しくて、4歳の僕はその大きな馬を見上げて、優しい目を吸い込まれるように見つめたものですよ。。。すると、その馬もまるで自分の子馬でも見るように僕を見つめ返したものです。。。

■『頭のいい馬』

それで、馬の記憶力のエピソードは。。。?

そのうち農家にも機械化の波が押し寄せて、やがて耕運機やトラクターなどを使うようになった。。。それで、外祖父はその馬を馬主に返したのですよ。。。馬主は、他の農家にその馬を貸し付けた。。。やがて数年が経ち、外祖父が南河原村(現在は行田市に編入)から僕の母親を訪ねるために行田市街の僕の生家に自転車に乗って農道を走っていると、どこからか馬のいななきが聞こえてくる。。。外祖父が声のする方向に目を向けると、馬がいななきながら頭を縦に振っていたというのです。。。

つまり、デンマンさんのおじいさんを覚えていたのですか?

そうなのです。。。外祖父は、その馬をとっても可愛がって使っていましたから覚えていたのですよ。。。

なんだか、そのエピソードも映画になりそうなお話ですわねぇ〜。。。

(laugh16.gif)

【卑弥子の独り言】

(himiko22.gif)

ですってぇ~。。。

あなたにもお馬さんの思い出がありますか?

ええ。。。「馬はテレビと映画でしか見たことがないよ。。。そんな事はどうでもいいから、他にもっと楽しい話をしろ!」

あなたは、そのような強い口調で あたくしにご命令なさるのでござ〜♬〜ますかァ〜。。。

分かりましたわァ〜。。。じゃあ、あたくしの“ヴィーナスのえくぼ”をご覧に入れますわァ。

(gog60409a.png)

■『拡大する』

■『現時点での検索結果』

最近 「卑弥子 ヴィーナスのえくぼ」と入れてGOOGLEで検索する殿方が多いのでござ~ますわァ。

つまり、あたくしの“ヴィーナスのえくぼ”を目当てにやって来るのですわァ~。。。

うふふふふふふ。。。

ジムに毎日通って“ヴィーナスのえくぼ”をゲットしたのですわよゥ。

(buttdimp5.jpg)

どうでござ~ますかァ?

ええっ。。。 あたくしのお尻だとは思えないのでござ~ますかァ~?

どうしてよう?

ええっ。。。 スタイルがよすぎると、おっしゃるのござ~ますかァ~?

あたくしが十二単を一枚、一枚脱いでゆくと、最後には上のようなおヌードになるのですわよう。

信じてくださいましなァ~。。。

とにかく、興味深い話題が続きますゥ。

どうか、あなたもまた読みに戻って来てくださいませ。

じゃあ、またねぇ。。。

(hand.gif)

(surfin2.gif)

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(30june.jpg)

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(deerlak3.jpg)

■ 『カナダのバーナビーと軽井沢に

別荘を持つことを夢見る小百合さんの物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

■ 『 ○ 笑う者には福が来る ○ 』

■ 『桜のメルヘン』

■ 『愛とロマンとダイエット』

■ 『愛の追憶』

■ 『午前3時のあなた』

■ 『ビミョ~っていうか』

■ 『お股の花々』

■ 『ロマンの追憶』

■ 『ヒシしようよ』

■ 『デンマンと松本清正張』

■ 『愛犬と神さま』

■ 『思い出@天の川』

■ 『ばあやと小百合さん』

■ 『座薬と軽井沢タリアセン夫人』

■ 『東電社員と愛の自転車』

■ 『梅から桜の国へ』

■ 『人はなんによって生くるか』

■ 『赤犬と離婚』

■ 『クローン人間』

■ 『3つの顔を持つ女』

■ 『記憶喪失』

■ 『約束』

■ 『野生動物@都市』

(chiwawa5.gif)

こんにちは。ジューンです。

あなたは RSS リーダーを使っていますか?

わたしは、つい最近まで知りませんでした。

使ってみると、とっても便利ですよね。

お気に入りのブログの RSS feedを

リーダーに登録しておけば、

自動的に新しい記事を

読み込んでおいてくれます。

だから、一つのリーダーで

あなたのお気に入りのすべてのブログを

読むことができます。

もちろん、ブログだけではありません。

天気予報だとか最新のニュース。

また、最新の映画情報や

音楽や、ファッション情報など、

RSS feedを探して登録しておけば、

いつでも、最新の情報がゲットできます。

あなたも、試してみたらいかがですか?

RSSリーダーがどういうものなのか?

よく分からない人は次の記事を

ぜひ読んでみてください。

■『床上手な女とRSS』

(renge45y.jpg)

ところで、英語の面白いお話を集めてみました。

もし、時間があったら読んでみてくださいね。

■ 『あなたのための 楽しい英語』

とにかく、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょうね。

じゃあね。

(bare02b.gif)

(girlxx.gif)