WBOスーパーバンタム級タイトルマッチ

続くかどうか激しく微妙なんですが、新しくclassicというカテゴリーを作って古い試合の観戦記録を綴ってみようかと思います。

一応当ブログ開設以前(2006年末)の試合を対象に考えているので、どこがクラシックなんだ、という試合も取り上げるかもです。

まず第一弾として取り上げるのは、マルコ・アントニオ・バレラ選手(Marco Antonio Barrera)が衝撃的な初黒星を喫した1996年の試合です。

95年3月にWBOスーパーバンタム級王座を獲得後約1年半の間に8連続防衛中(7KO防衛)で43戦全勝の乗りに乗る22歳の王者バレラ選手。

対するはジュニア・ジョーンズ選手(Junior Jones)。軽量級のハーンズとして早くから注目を集め、1993年に23歳でバンタム級の世界王座を獲得し将来を期待されていたものの、ホリフィールド対モーラー1の前座で伏兵ジョン・マイケル・ジョンソン選手にまさかのストップ負けを喫し、その後さらに無名に3回TKO負けで終わったと見られていた選手。

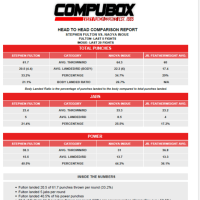

勢いの差は明白な両者でしたが、試合はジョーンズ選手の長いストレートパンチが思った以上にバレラ選手を捕える展開。

互角の展開の中、若い王者が自らのペースを見失った末の衝撃的な大番狂わせでした。

この頃のバレラ選手は物凄くパンチを強く打っていた事が久々に見ると改めて感じます。ジョーンズ選手の右ストレートなどを直撃されるとムキになったように左フック、アッパーを振り回すバレラ選手の攻撃は迫力満点でした。

5回にカットでやや集中力も欠いたのかブンブン攻めるバレラ選手にジョーンズ選手の右ストレートがカウンターでヒットし痛烈なダウンを喫したバレラ選手。

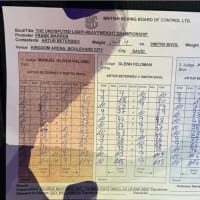

なんとか立ち上がったものの、ジョーンズ選手の追撃を無防備に浴び再び崩れ落ちます。ほぼ同時に5回終了のゴングが打ち鳴らされますが、この時点でバレラ選手のセコンドがリングに入ってきていた事による失格、というのが正式な試合結果となっています。

丁度ラウンド終了のタイミングだった事が解釈を難しくさせるのですが、この時のセコンドの動きを見ると、バレラ選手を救うために試合を終わらせようとしていた(ギブアップ)ようにも見えます?

Junior Jones Vs Marco Antonio Barrera | WBO Super Bantamweight Title | 11-22-1996

2008-10-11 20:17:14

この試合はバレラが右と右の正面衝突なカウンターで

雷に打たれたかのような倒れ方と

ストップ後にバレラ陣営がスポンジに含んだ水を勝者に

ぶっ掛けるのが印象的でした。

企画というほどのだいそれたものじゃないんですが・・

この劇的な試合を久々に見て改めて凄い!と感じ勢いで始めてみました。

時間のある時にぽつぽつとやっていこうかと思っています。

水を「こんにゃろー」みたいな感じで掛けるシーン、確かに凄く印象的でした。

バレラ選手のダウンシーンもまさに落雷を受けたような凄いダウンでしたね。

倒れたバレラ選手の左まぶたからタラッー、ボタボタボタ、と流れ落ちた鮮血に目が釘付けにさせられました。

両者のリマッチの映像、確かに保持しているはずなんですがどこにあるか不明で困ってますw

整理整頓せねば・・

ガードが低く、目でよけていたバレラがジョーンズの伸びるストレートに対応できず負けた試合でしたね。それ以降バレラはガードにも気を使うようになりましたね。

そう考えるとバレラは10年近くトップを張ってたんですね。元法学部の学生とかだったと記憶してますが、そっちにもどるんでしょうかね。

NEWシリーズのclassic、10年以上ボクシングを見ている身として楽しみです。ところで管理人さんに1つお願いがあるのですが、今後クラシックを掲載していただく時には、速報と区別できるようにしてもらえると見やすさがグッと上がると思います。例えば題名の前に”C)”と記載してもらえるだけでも大分違うかなーと。

差し出がましいご提案で恐縮ですが、頭の片隅にいれていただけると嬉しいです。

私も最新試合と古い試合とが混在している今の状態には問題を感じていました。

対策とります。どうすればいいかまだいいアイディア浮かびませんが・・

思い切って記事投稿時間を試合のその日付にして記事をずーっと奥底へ追いやりました。

これだと投稿しても誰にも気づかれずに寂しい事になってしまうので、右欄に更新履歴を載せて、そこから記事に飛べるようにしました。

とりあえずの暫定措置です。

記事の最後に本当に投稿した時間を記しておいたりしてるのは、今後またいじる場合を想定してのものですw

「自分用」の当ブログなので、この形で今後使いにくい、見にくいと思えば即いじります

こうしたらどうだとか、これじゃもっとダメじゃんとか、ありましたらバンバン言ってください

Ike Quartyさん、ありがとうございました