写真紹介します。

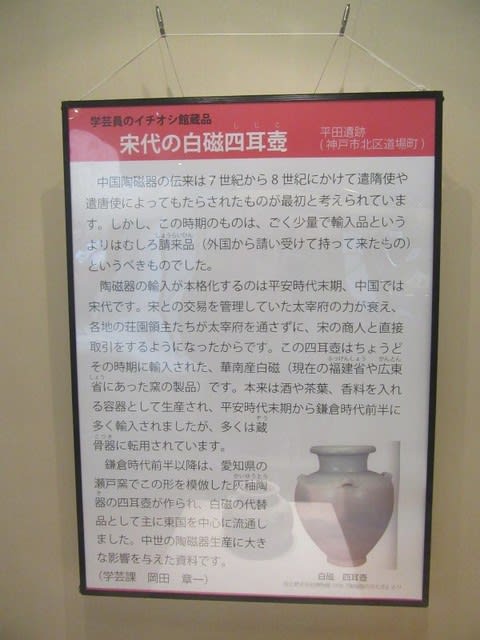

上の3枚の写真は展示物と現地の説明板です。

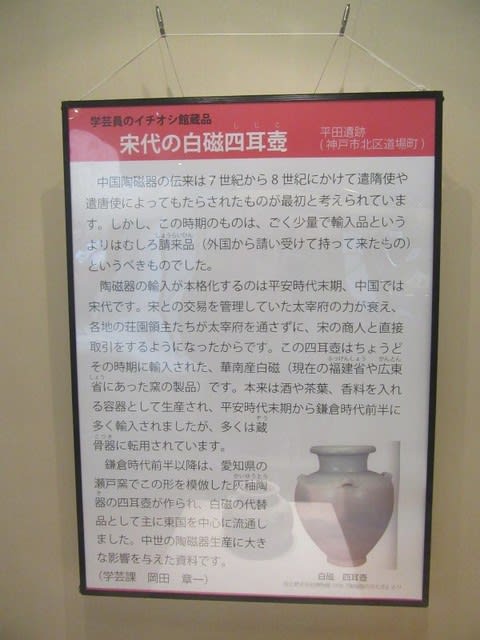

神戸市北区道場町の平田遺跡から出土の宋代の白磁四耳壺

平安時代末期から鎌倉時代前半に宋から多く輸入された。

多くは蔵骨器に転用されているそうです。

上の写真は当日撮った梅と兵庫県立考古博物館の物見櫓

2017年1月9日、奈良県高市郡明日香村稲渕地区にある男綱の架け替えを

見学するために明日香村稲渕に来ていました。

その時に訪問した南淵請安先生の墓を写真紹介します。

南淵請安先生の墓は、稲渕村落に鎮座する談山神社の神明塚に建てられています。

南淵請安先生は推古天皇16年(608)、遣隋使小野妹子に従い中国に渡り32年間

中国で隋、唐の先進的な国のシステムや文化、技術などを学びました。

帰国後は国博士となり、朝廷に協力し、中大兄や中臣鎌足の儒教の先生となりました。

南淵請安は乙巳の変の影の立役者である。

まず南淵請安先生について簡単に記載しておきます(Wikipediaより引用)

南淵 請安(みなぶち の しょうあん、生没年不詳)は飛鳥時代の学問僧。

大和国高市郡南淵村(現在の奈良県の飛鳥川上流の明日香村稲渕)に住んだ

南淵漢人(みなみぶちのあやひと)と称される漢系渡来氏族出身の知識人。

推古天皇16年(608)、遣隋使小野妹子に従い高向玄理、僧旻ら8人の留学生、

留学僧の一人として隋へ留学する。32年間、隋の滅亡(618年)から唐の建国の

過程を見聞して、640年(舒明天皇12年)に高向玄理とともに帰国。

隋・唐の進んだ学問知識を日本に伝え、開塾した。

中大兄皇子と中臣鎌子は請安の塾に通う道すがら蘇我氏打倒の計画を練ったと

伝えられる。請安が伝えた知識が大化の改新に与えた影響は大きいが、彼自身は

新政府に加わっておらず、これ以前に死去したものと思われる。

権藤成卿によると、『南淵書』という本を著したとされるが、現在では偽書と解釈

されている。

上の2枚の写真が南淵先生之墓と刻まれた墓

寛文2年(1662)に建立

南淵請安は「南淵漢人(みなみぶちのあやひと)」という渡来系氏族の出身と

考えられていて、その邸宅は稲渕から飛鳥川を挟んだ対岸の朝風にあったと

伝えられています。

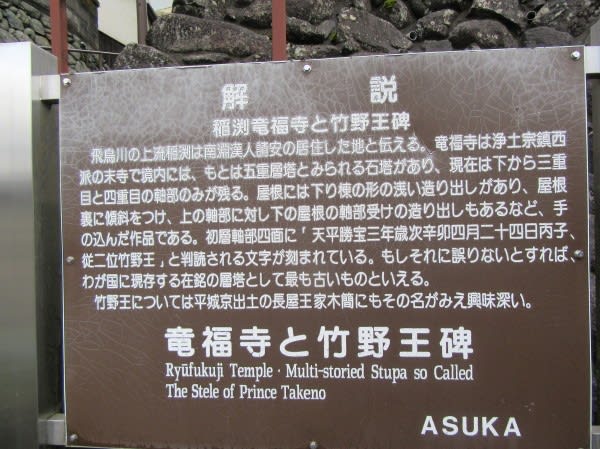

上の2枚の写真は現地の説明板

南渕請安の読み方を「みなみぶち じょうあん」としています。

Wikipediaの「みなぶち の しょうあん」どちらが正しいかは判断できない。

「推古天皇16年(608)、遣隋使学問僧として派遣された南淵請安は、在唐32年、

舒明天皇12年(640)帰国し、中大兄皇子・藤原鎌足らに『周孔の学』、すなわち

儒教を教えた。没年は不明であるが、飛鳥川の上流南淵に居住したと伝える。」

上の写真は大正11年(1922)3月に建立された南淵先生の顕彰碑

上の写真は談山神社の祠が並ぶ小さな神社

神社の境内に南渕先生の墓が設置されています(寛文2年(1662)に建立)

境内には金毘羅大権現、秋葉山大権現などの祠があります。

上の写真は龍福寺に近い道沿いに建つ「南淵先生墓」の標識。

明日香村稲渕地区について書いた過去の小生のブログ

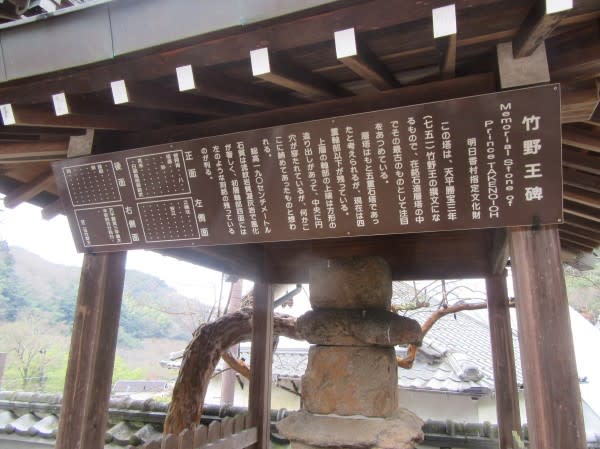

明日香村稲渕の竜福寺と竹野王碑 on 2017-1-9

明日香村の稲渕地区の棚田 on 2016-10-7

飛鳥川の飛び石(石橋) on 2016-10-7

明日香村の飛鳥稲淵宮殿跡 on 2016-10-7