2013年7月6日に訪問した談山神社について写真紹介します。

当日午後から第1回纒向学セミナーが桜井市市立図書館研修室で開催され出席

のため桜井市を訪問していました。

談山神社の基本情報

住所:奈良県桜井市多武峰319 TEL:0744-49-0001

拝観時間:8:30~17:00 拝観料:600円

御祭神:中臣(藤原)鎌足(談山大明神・談山権現)

開基:天武天皇7年(678年)、定恵

公式ホームページ:http://www.tanzan.or.jp/index.html

談山神社は、藤原鎌足の墓塔と伝える十三重塔と神廟拝所(講堂)を中心とした

旧妙楽寺(開山は鎌足の長男で遣唐使で唐に渡った定恵(643-665))と、

大織冠=藤原鎌足の像を祀る本社の一郭及び摂社、末社等からなる神仏習合の

寺で多武峰妙楽寺と呼ばれていましたが明治2年(1869)の神仏分離令で廃仏毀釈の

嵐が吹き荒れ廃寺となり談山神社として独立した。

十三重塔と権殿<旧妙楽寺常行堂>は室町時代の建立で、重要文化財。

開基は天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を

摂津安威の地(阿武山古墳)から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが

発祥である。

神廟拝所は旧妙楽寺講堂で秘仏の如意輪観音像が安置されています。

当日(2013-7-6)は桜井駅南口から8時12分発のバスで談山神社に向かった。

上の3枚の写真は桜井駅南口から談山神社に行くバスの情報(時間表など)

桜井駅から談山神社までの所要時間は25分

上の写真は桜井駅と談山神社を含む地図(桜井駅南口が現在地)

上の3枚の写真は境内案内

上の写真はバス停から談山神社に向かう途中で紫陽花や新緑の植物たちが歓迎

上の写真は祓戸社

上の写真は拝観入口

上の写真は末社惣社本殿と現地説明板

延長4年(926)の勧請、寛文8(1668)に造替した本殿を寛保2年(1742)に移築。

三間社隅木入春日造、銅板葺

上の3枚の写真は末社惣社拝殿と現地説明板

拝殿の前で4月29日と11月3日に蹴鞠祭りが奉納されます。

上の写真は拝殿の中の像高3mの大きな福禄寿像。

「大和七福八宝めぐり」の札所となっています。

大和七福八宝めぐりは三輪明神、長谷寺、信貴山朝護孫子寺、當麻寺中之坊、

安倍文殊院、おふさ観音、談山神社、久米寺の八か所

上の2枚の写真は神廟拝所(講堂)の近景と遠景

神廟拝所は旧妙楽寺講堂で、十三重塔の正面に建ち、類例の少ない配置になる。

上の2枚の写真は閼伽井殿と現地説明板

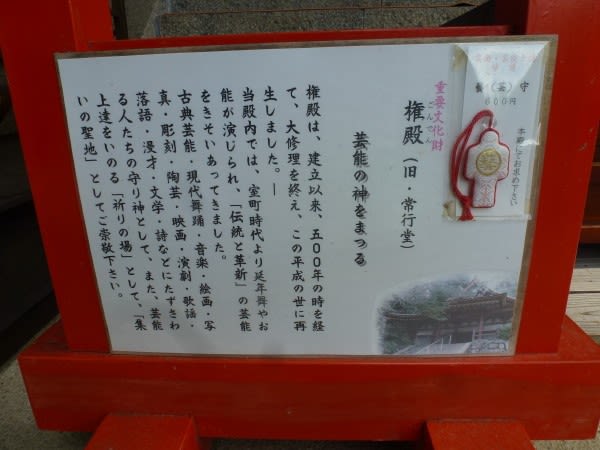

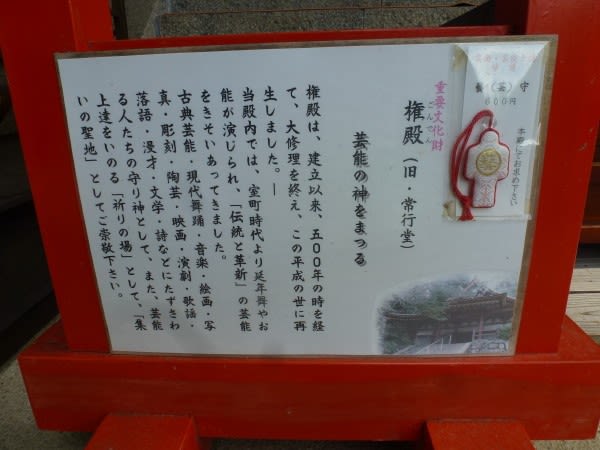

上の3枚の写真は権殿(旧常行堂)と現地説明板

上の写真は比叡神社(正面中央)と現地説明板

比叡神社の左右には末社の稲荷社と山神神社 手前右手には神明神社と杉山神社

上の写真は談山神社のシンボルとも言える十三重塔

明治33年(1900)4月7日に重要文化財に指定されています。

上の2枚の写真は西宝庫と現地説明板

上の2枚の写真は手水舎の鶴と現地説明板

上の写真は談山神社楼門を中央にした遠景です。

上の写真は談山神社の本殿(左手)と拝殿(右手)

上の写真は談山神社拝殿の近景(西透廊)

上の写真は談山神社拝殿の遠景

上の2枚の写真は談山神社楼門、本殿、拝殿の現地説明板

上の写真は談山神社拝殿の内部

有名な多武峰縁起絵巻をはじめ色々な資料が展示されています。

多武峰縁起絵巻は奈良女子大学附属図書館の下記サイトで詳細を見れます

http://mahoroba.lib.nara-wu.ac.jp/y06/tounomine/

多武峰談山神社所蔵電子画像集

(多武峰縁起絵巻ほか)

上の写真は多武峰縁起絵巻の中でもっとも有名な場面で蘇我入鹿が討たれた場面

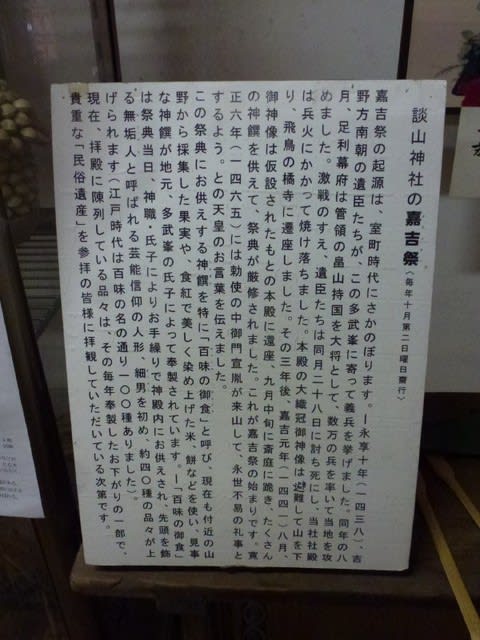

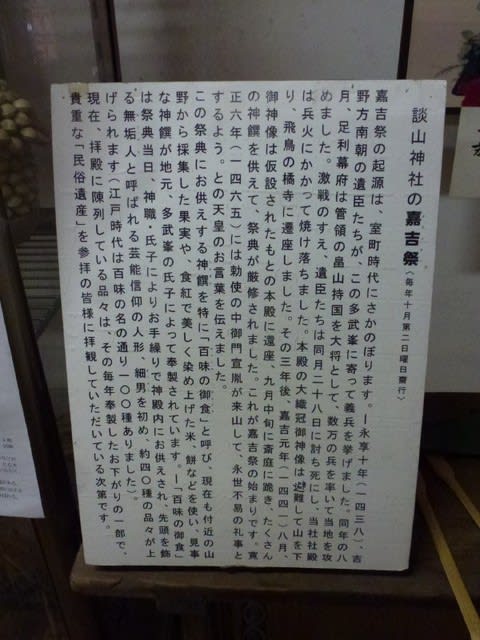

上の2枚の写真は談山神社拝殿の展示の一部で10月第二日曜日に実施される

嘉吉祭の青農と説明板

上の写真は談山神社嘉吉祭の説明と嘉吉祭で奉納される神饌

神饌つくりはテレビでも紹介されみたことがあります。

上の2枚の写真は東宝庫と現地説明板

上の2枚の写真は談山神社の東殿(通称 恋神社)で藤原鎌足公の夫人で万葉集の歌人

でもある鏡女王(かがみのおおきみ)他を祀っている摂社です。

ここで恋の成就祈願すればご利益があるようです。

東殿は造替された旧本殿が元和5(1619)に移築されたものです。

上の写真は結びの磐座(いわくら)

上の写真は観音堂

上の2枚の写真は折口信夫(釈迢空(しゃく ちょうくう))の歌碑と折口信夫氏の紹介板

上の2枚の写真は後醍醐天皇奉納の石灯篭と現地説明板

上の2枚の写真は参道の土産物店

当日午後から第1回纒向学セミナーが桜井市市立図書館研修室で開催され出席

のため桜井市を訪問していました。

談山神社の基本情報

住所:奈良県桜井市多武峰319 TEL:0744-49-0001

拝観時間:8:30~17:00 拝観料:600円

御祭神:中臣(藤原)鎌足(談山大明神・談山権現)

開基:天武天皇7年(678年)、定恵

公式ホームページ:http://www.tanzan.or.jp/index.html

談山神社は、藤原鎌足の墓塔と伝える十三重塔と神廟拝所(講堂)を中心とした

旧妙楽寺(開山は鎌足の長男で遣唐使で唐に渡った定恵(643-665))と、

大織冠=藤原鎌足の像を祀る本社の一郭及び摂社、末社等からなる神仏習合の

寺で多武峰妙楽寺と呼ばれていましたが明治2年(1869)の神仏分離令で廃仏毀釈の

嵐が吹き荒れ廃寺となり談山神社として独立した。

十三重塔と権殿<旧妙楽寺常行堂>は室町時代の建立で、重要文化財。

開基は天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を

摂津安威の地(阿武山古墳)から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが

発祥である。

神廟拝所は旧妙楽寺講堂で秘仏の如意輪観音像が安置されています。

当日(2013-7-6)は桜井駅南口から8時12分発のバスで談山神社に向かった。

上の3枚の写真は桜井駅南口から談山神社に行くバスの情報(時間表など)

桜井駅から談山神社までの所要時間は25分

上の写真は桜井駅と談山神社を含む地図(桜井駅南口が現在地)

上の3枚の写真は境内案内

上の写真はバス停から談山神社に向かう途中で紫陽花や新緑の植物たちが歓迎

上の写真は祓戸社

上の写真は拝観入口

上の写真は末社惣社本殿と現地説明板

延長4年(926)の勧請、寛文8(1668)に造替した本殿を寛保2年(1742)に移築。

三間社隅木入春日造、銅板葺

上の3枚の写真は末社惣社拝殿と現地説明板

拝殿の前で4月29日と11月3日に蹴鞠祭りが奉納されます。

上の写真は拝殿の中の像高3mの大きな福禄寿像。

「大和七福八宝めぐり」の札所となっています。

大和七福八宝めぐりは三輪明神、長谷寺、信貴山朝護孫子寺、當麻寺中之坊、

安倍文殊院、おふさ観音、談山神社、久米寺の八か所

上の2枚の写真は神廟拝所(講堂)の近景と遠景

神廟拝所は旧妙楽寺講堂で、十三重塔の正面に建ち、類例の少ない配置になる。

上の2枚の写真は閼伽井殿と現地説明板

上の3枚の写真は権殿(旧常行堂)と現地説明板

上の写真は比叡神社(正面中央)と現地説明板

比叡神社の左右には末社の稲荷社と山神神社 手前右手には神明神社と杉山神社

上の写真は談山神社のシンボルとも言える十三重塔

明治33年(1900)4月7日に重要文化財に指定されています。

上の2枚の写真は西宝庫と現地説明板

上の2枚の写真は手水舎の鶴と現地説明板

上の写真は談山神社楼門を中央にした遠景です。

上の写真は談山神社の本殿(左手)と拝殿(右手)

上の写真は談山神社拝殿の近景(西透廊)

上の写真は談山神社拝殿の遠景

上の2枚の写真は談山神社楼門、本殿、拝殿の現地説明板

上の写真は談山神社拝殿の内部

有名な多武峰縁起絵巻をはじめ色々な資料が展示されています。

多武峰縁起絵巻は奈良女子大学附属図書館の下記サイトで詳細を見れます

http://mahoroba.lib.nara-wu.ac.jp/y06/tounomine/

多武峰談山神社所蔵電子画像集

(多武峰縁起絵巻ほか)

上の写真は多武峰縁起絵巻の中でもっとも有名な場面で蘇我入鹿が討たれた場面

上の2枚の写真は談山神社拝殿の展示の一部で10月第二日曜日に実施される

嘉吉祭の青農と説明板

上の写真は談山神社嘉吉祭の説明と嘉吉祭で奉納される神饌

神饌つくりはテレビでも紹介されみたことがあります。

上の2枚の写真は東宝庫と現地説明板

上の2枚の写真は談山神社の東殿(通称 恋神社)で藤原鎌足公の夫人で万葉集の歌人

でもある鏡女王(かがみのおおきみ)他を祀っている摂社です。

ここで恋の成就祈願すればご利益があるようです。

東殿は造替された旧本殿が元和5(1619)に移築されたものです。

上の写真は結びの磐座(いわくら)

上の写真は観音堂

上の2枚の写真は折口信夫(釈迢空(しゃく ちょうくう))の歌碑と折口信夫氏の紹介板

上の2枚の写真は後醍醐天皇奉納の石灯篭と現地説明板

上の2枚の写真は参道の土産物店