尾道市の浄土寺については2005年1月1日に訪問し下に添付のブログを書いています。

浄土寺---尾道 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

今回、過去の資料を整理していたら坂井敬樹氏「千五百枚の写真集」 昭和30年前後

の「尾道の写真」備後レポート社のCDが出てきました。

そこでこの写真の一部とGoogleのストリートビューを利用して由緒ある浄土寺を

バーチャル訪問することとしました。

尾道・浄土寺の基本情報

住所:尾道市東久保町20-28 TEL:0848-37-2361

宗派:真言宗泉涌寺派 大本山 山号:転法輪山 院号:大乗院

御本尊:十一面観音像立像(重文) 観音霊場:中国33観音霊場第9番札所

創建:推古天皇24年(616) 開基:(伝)聖徳太子

中興:鎌倉時代後期に真言律宗系の僧で叡尊の弟子・定証により中興

公式HP:真言宗泉涌寺派 大本山 浄土寺■ 聖徳太子をはじめ、足利尊氏・源氏物語ゆかりの寺です。 (ermjp.com)

浄土寺の概略説明(前記ブログより)

聖徳太子が616年に創建したと伝えられている。本堂(嘉歴2年(1327))及び

多宝塔(元徳元年(1329))の国宝をはじめ重要文化財などが多数ある。

2005年正月の訪問で参拝者が多く訪れていた。

また足利尊氏や蓮如上人も訪れたゆかりの寺である。

浄土寺境内の建物

(1)本堂と阿弥陀堂

上の写真は本堂(左側)と阿弥陀堂(右側) 出典:上述のCD

本堂(国宝)は 嘉暦2年(1327)に建築されました。昭和28年(1953)3月31日に

国宝に指定されました。(附:厨子、棟札2枚、境内図2枚)

文化庁のデータベース解説文には「本堂は正中二年(1525)の火災後貞和元年(1345)

に再建された建物で和様を基調として唐様、天竺様を混用したいわゆる折衷様式に属し、

瀬戸内海沿岸諸地方に存するこの種建築の代表的なものである。

又年代の確証あるものとしては最古の例に属する。」と記載されています。

阿弥陀堂(重文)は貞和元年(1345)の建築物 大正2年(1913)4月14日に重文に指定

(2)多宝塔

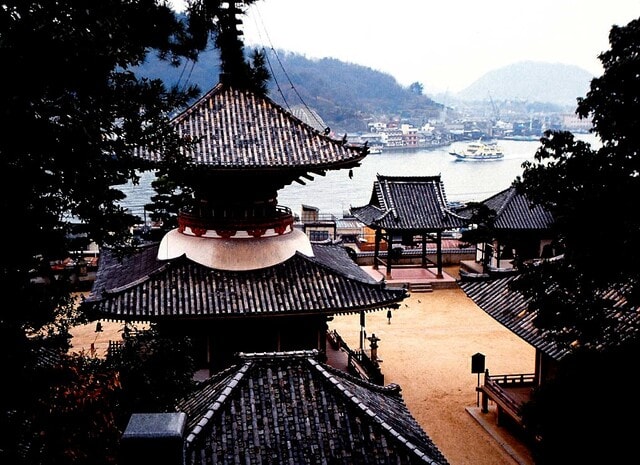

上の写真は阿弥陀堂(左側)と多宝塔(右側奥) 出典:上述のCD

上の写真は多宝塔 出典:上述のCD

上の写真は山側から俯瞰した多宝塔と境内 出典:上述のCD

多宝塔は元徳元年(1319)の建造物で昭和28年(1953)3月31日に国宝に指定されました

浄土寺のシンボル的な建物で法輪内に納入の経巻類は附指定されています。

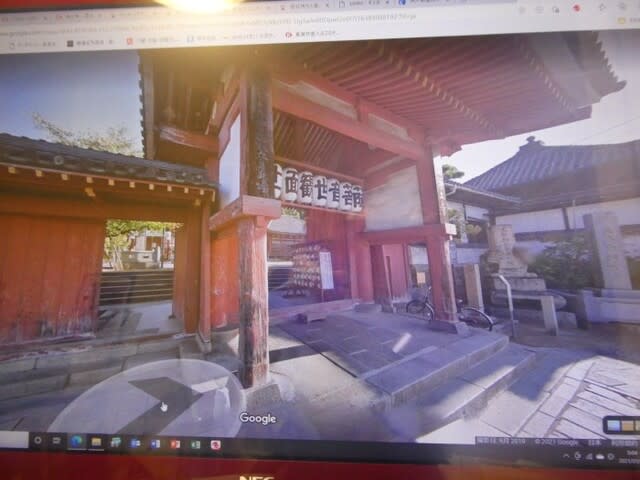

(3)山門

上の写真は山門 出典:Googleストリートビューより

室町前期(1333-1392)の建造物 昭和28年(1953)11月14日に国の重文に指定

(4)護摩堂

上の写真は護摩堂 出典:上述のCD

(5)庫裡

上の写真は庫裡(重文) 出典:上述のCD

かっては食堂であった。享保4年(1719)の建造物です。

庫裡に隣接している客殿も国の重要文化財です。

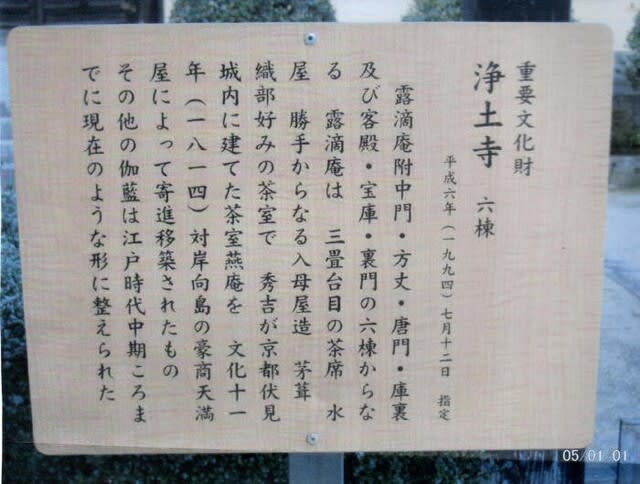

平成6年(1994)7月12日に重文に指定されています。

(6)方丈

上の写真は浄土寺方丈(重文) 元禄3年(1690)の建造物です

平成6年(1994)7月12日に国の重要文化財に指定されています。

同じ日付で方丈の他に露滴庵附中門、唐門、庫裡及び客殿、宝庫、裏門の6棟が

重要文化財に指定されましたあ。現地説明板を下に添付。

(7)境内建物配置

上の写真は浄土寺境内の建物配置 出典:Google地図

重要文化財の宝篋印塔と納経塔

上の写真の左手は鎌倉時代前期(1333-1392)の宝篋印塔(重文)

昭和36年(1961)3月23日に国の重要文化財に指定されています。

写真はありませんが上記の宝篋印塔の他に次の重要文化財があります。

1)石造宝篋印塔(重文) 昭和28年(1953)8月29日に国の重要文化財に指定

貞和四年(1348)戊子十月一日の刻銘がある

2)石造宝塔、基壇付(重文) 昭和28年(1953)8月29日に国の重要文化財に指定

弘安元年(1278)戊寅十月十四日の刻銘がある

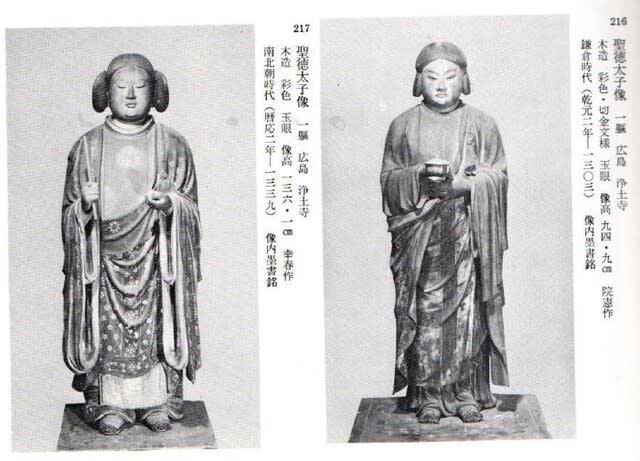

重要文化財の仏像(4体)

浄土寺には重要文化財に指定されている仏像が多く保管されています。

上の写真は木造十一面観音立像(明治32年(1899)8月1日に国の重文に指定)

本堂に秘仏として保管されています。 像内に仁平4年(1154)造立の銘あり

出典:重要文化財3 彫刻Ⅲ 木造-菩薩2、明王 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page51

木造聖徳太子立像(右側)には乾元2年(1303)の銘 院憲作

木造聖徳太子立像(左側)には暦応2年(1339)の銘 幸春作

2体は共に大正元年(1912)9月3日に国の重文に指定 開山堂に安置

出典:重要文化財5 彫刻Ⅴ 木造-神像・肖像他 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page81

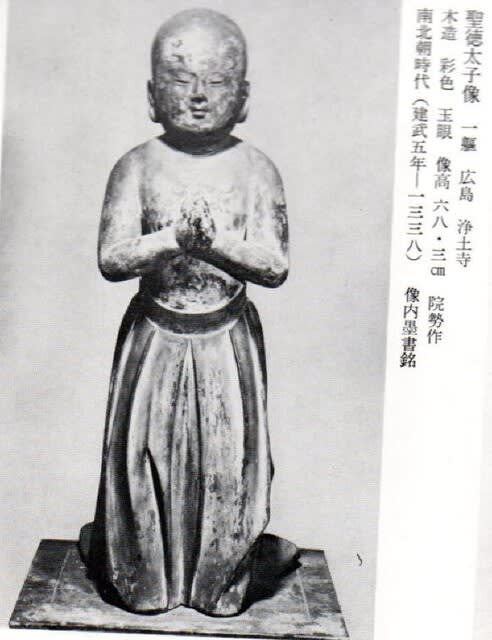

上の写真は木造聖徳太子立像(南無仏太子像)

頭部内部に建武5年(1338)10月24日 院勢作の銘あり

昭和2年(1927)9月18日に国の重要文化財に指定されました。

出典:重要文化財5 彫刻Ⅴ 木造-神像・肖像他 文化庁監修 毎日新聞社(1972)Page81