本日(2021-1-29)のNHKラジオの「きょうは何の日」で「日本の観測隊が南極に初上陸」

と聞きました。神戸新聞でも同じく昭和32年(1957年)日本の南極観測隊が南極初上陸を

取り上げていました。

そこで南極観測隊を送り届けた「宗谷」についてブログ記事を書くこととしました。

神戸新聞の記事によれば62次南極観測「2代目しらせ」はコロナの影響で感染防止

のためオーストラリア(燃料、食料などの補給)には寄港せず直接、南極に向かうという。

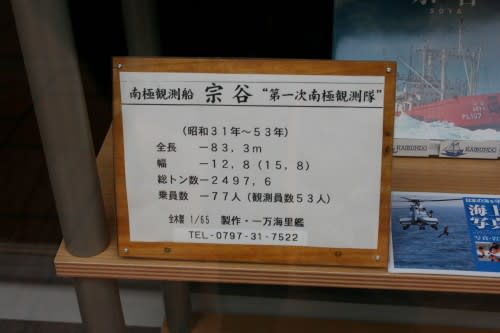

上の写真は神戸市中央区元町通3丁目にある海文堂書店のショーウィンドーに展示

されていた第1次南極観測隊 観測船 宗谷の模型です。

撮影:2008-2-29

上の写真は同じく海文堂の宗谷の説明パネル

宗谷に関して フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より

引用させていただきます。

「1936年(昭和11年)10月31日 ソビエト連邦からの発注で耐氷型貨物船

ボロシャエベツとして川南工業株式会社香焼島造船所にて起工。

1938年(昭和13年)2月16日、川南工業社長の娘の手によって進水。

しかし、第二次世界大戦直前の情勢に鑑み、ソ連への引渡はなされず

商船地領丸として竣工した。

1940年(昭和15年)6月4日 ソ連向けに建造された耐氷能力と当時としては

珍しい最新鋭のイギリス製水深探知機(ソナー)が装備されていた民間貨物船

だったため、時勢を睨み測量業務ができ、なおかつ大量量輸送能力を持つ船を

捜していた日本海軍が地領丸を所有していた民間会社より買取りを行ない、

正規の軍艦籍に入籍後に宗谷と改名、石川島造船所にて改装を行う。

特務艦(運送艦)として横須賀鎮守府部隊付属となる。その後、大戦中は

第4艦隊、第8艦隊、連合艦隊付属と所属は変わった。

戦局の推移によって北洋のみならず南洋へも進出し任務につく。

アメリカ潜水艦から発射された魚雷が右舷後方に命中するものの幸運にも不発弾

であったため難を逃れ、逆に爆雷にて反撃し敵潜水艦を撃沈する武勲を挙げる。

ミッドウェー海戦にも動員され、南方戦線では、ガダルカナル島撤退に活躍した。

トラック島空襲では奇跡的に脱出に成功する。終戦時は北海道・室蘭港に所在。

終戦後、主に小樽 - 樺太間を往復し引揚者を次々と本土へと運んだ。

その後、オホーツク海配属の砕氷能力を持つ灯台補給船を必要としていた海上保安庁は、

当初大泊を引き継ぐ予定であったものの、予想以上に老朽化が進んでいたことから

宗谷に変更される。

1956年(昭和31年)11月8日 日本は国際地球観測年に伴い南極観測を行うこととなり、

南極観測船が必要となった。国鉄の宗谷丸などの候補が選定され、砕氷能力や船体の

キャパシティは宗谷丸のほうが勝っていたが、改造予算の問題や耐氷構造、船運の強さを

買われ、宗谷が南極観測船に選定される。

大幅な船体補強と耐氷能力の向上を主眼とした大改装を日本鋼管浅野船渠で受け、

初代南極観測船として、東京水産大学(現東京海洋大学)の海鷹丸を随伴船に従え

南極に向け出港。1957年(昭和32年)1月29日 南緯69度00分22秒・

東経39度35分24秒オングル島プリンスハラルド海岸に第1次南極地域観測隊が

昭和基地を開設。帰路に厚い氷に閉じ込められたが、当時最新鋭艦だったソ連の

砕氷艦「オビ」の救援により辛くも脱出に成功。砕氷して進む「オビ」号が、後ろをついて

進む宗谷が離されないように注意しなければならないほどの性能差であったという。

その後も宗谷は1958年にアメリカの砕氷艦「バートン・アイランド」号、

1960年に「オビ」号の救援を再び受けている。宗谷はその後派遣回数と同じ回数の

修理・改装を繰り返し、通算6回の南極観測任務を遂行した。

1962年(昭和37年) 南極観測任務を後継の砕氷艦「ふじ」に譲り、

再び通常任務に復帰。北海道に配備される。

1970年(昭和45年)3月 19隻の漁船が吹雪と流氷のために遭難し、

宗谷が救出に向かう。悪天候の中、無事救出成功。

1978年(昭和53年)10月2日 退役。生涯で通算1000名以上の命を救った。

代替船としてヘリコプター搭載型巡視船「そうや」(船番号:PLH01、現役)が建造された。

2007年(平成19年)現在、東京・お台場にある船の科学館で一般公開されている。」