2023年6月14日と6月15日に高田屋嘉兵衛の生まれ故郷&晩年を過ごした淡路島 洲本市五色町都志を

散策してきましたので写真紹介します。訪問先をシリーズで紹介していきます。

本日はその第1回で「菜の花ホール(高田屋顕彰館・歴史文化資料館)」について書いていきます。

菜の花ホールはウェルネスパーク五色の一角にあります。

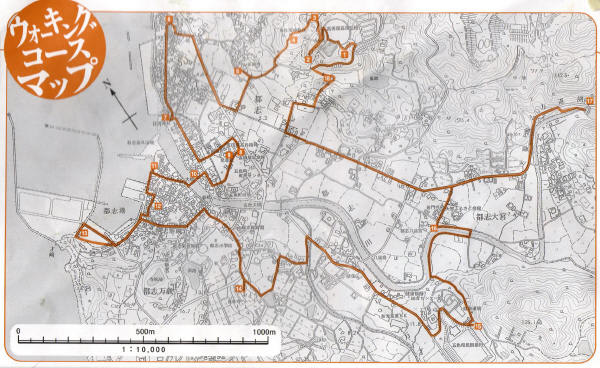

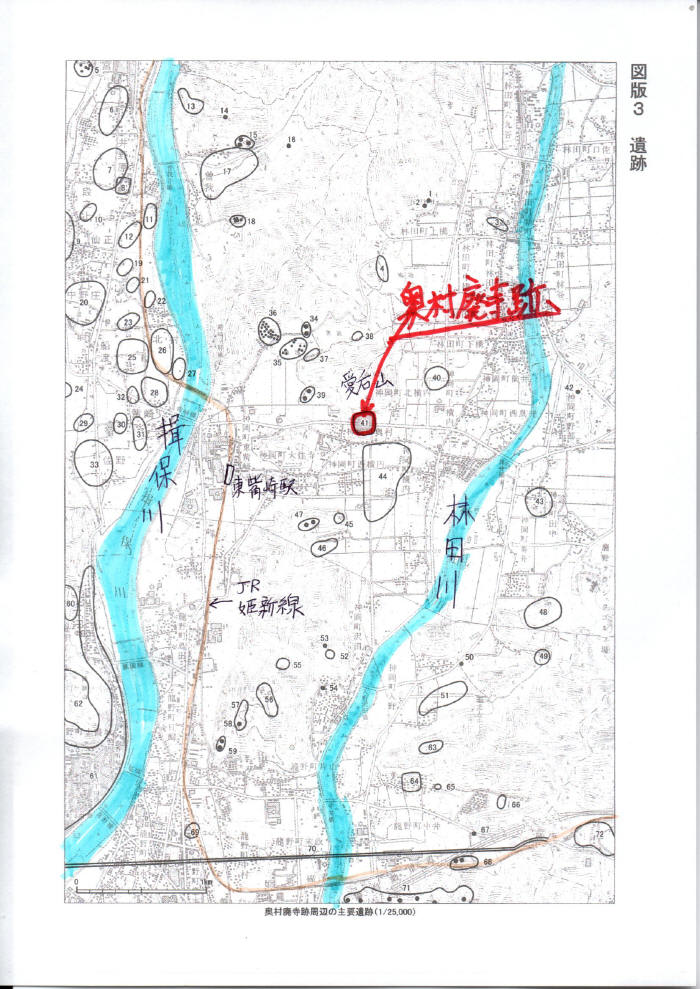

散策にあたっては菜の花ホールで入手した地図(下の2枚の写真)を頼りに訪問しています。

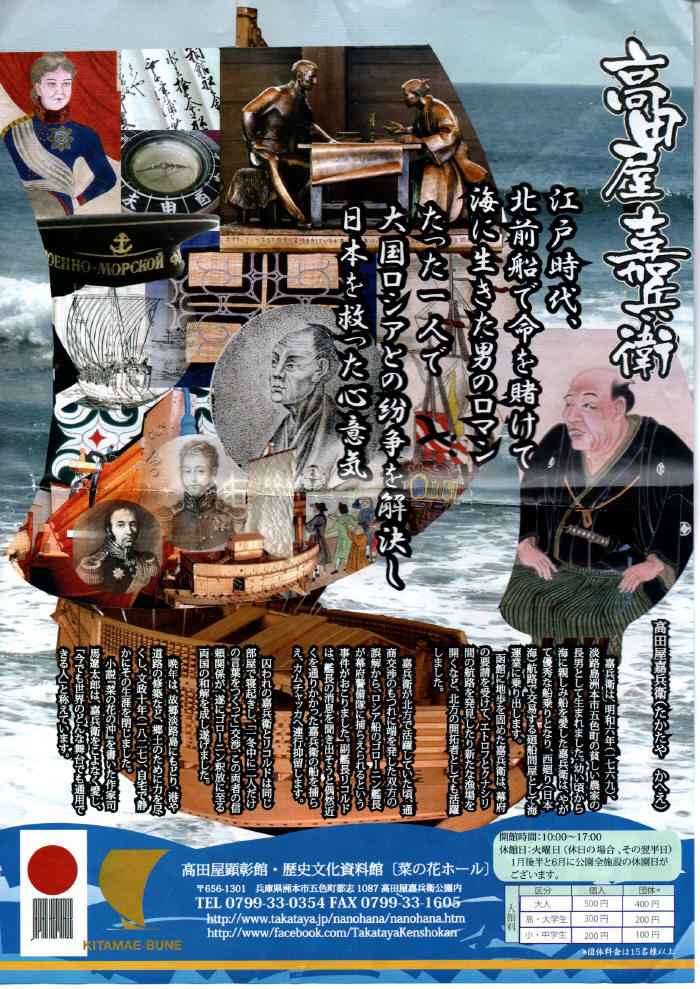

菜の花ホール(高田屋顕彰館・歴史文化資料館)の基本情報

住所:洲本市五色町都志1087高田屋嘉兵衛公園内 TEL:0799-33-0354

開館時間:10:00~17:00

休館日:火曜日(休日の場合その翌平日)1月後半と6月に公園全施設の休園日あり

入館料:大人500円(400円)、高・大学生300円(200円)、小・中学生200円(100円)

( )内は団体料金

開館:平成7年(1995)

上の写真は菜の花ホール(高田屋顕彰館・歴史文化資料館)の建物外観

上の写真は高田屋顕彰館・歴史文化資料館のリーフレット

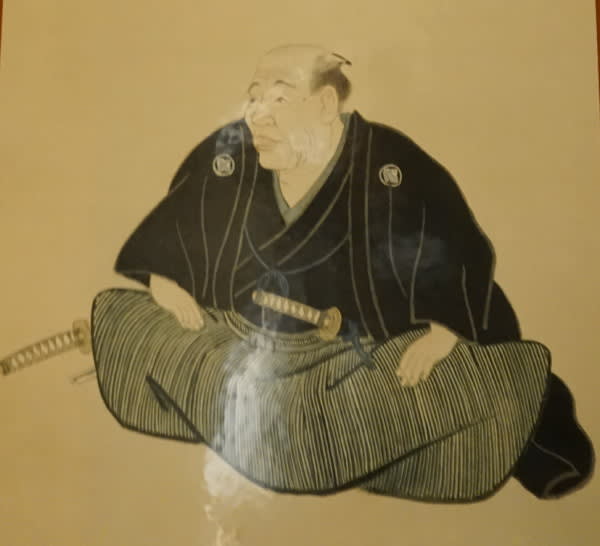

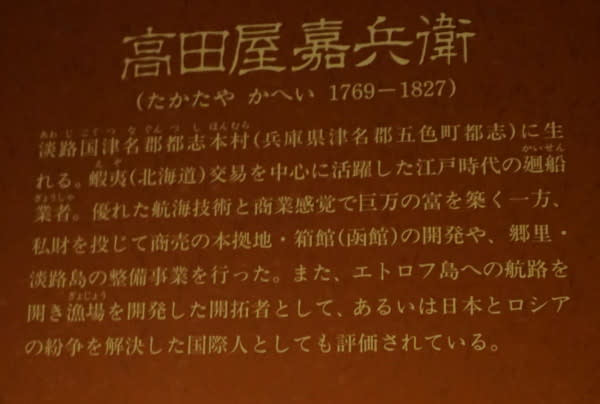

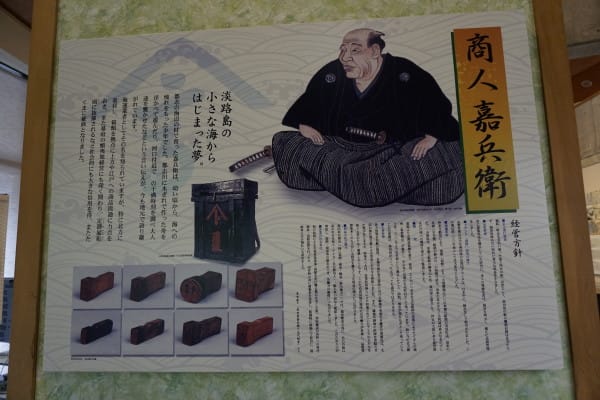

上の写真は高田屋顕彰館・歴史文化資料館の展示の高田屋嘉兵衛像と概略説明文

展示の内容(1階)

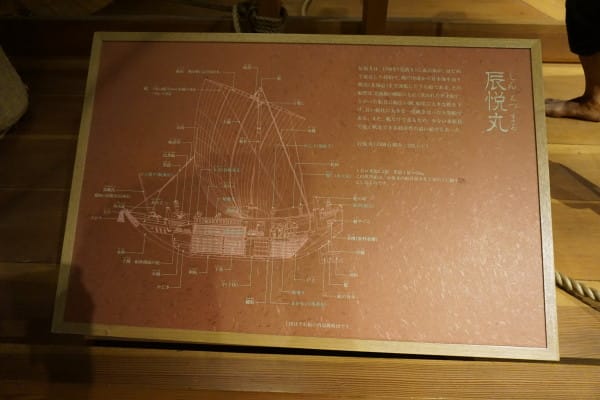

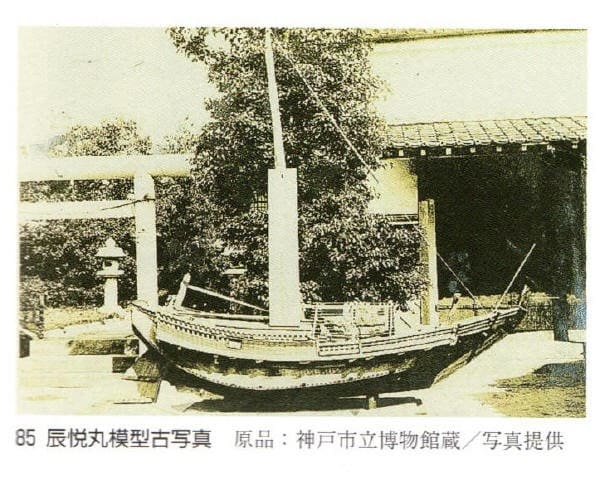

1)1階 辰悦丸 1/2模型と300inchハイビジョン

上記ビデオでは嘉兵衛の生涯を解説すると共に下記ドラマの制作の様子などが紹介されていました。

NHKテレビドラマ 『菜の花の沖』 2000年(嘉兵衛役:竹中直人、ふさ役:鶴田真由)

館内を見学する前にこちらの映像を観ることで高田屋善兵衛の生涯の概要を理解する上で

大変役立った。

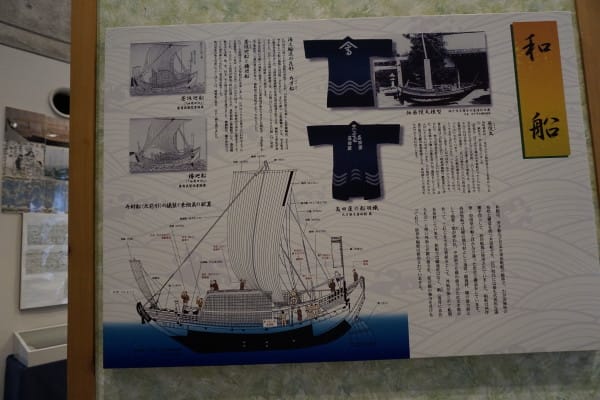

2)1階 和船模型

このコーナーでは北前船、菱垣廻船、樽廻船などの解説パネルが掲示されています

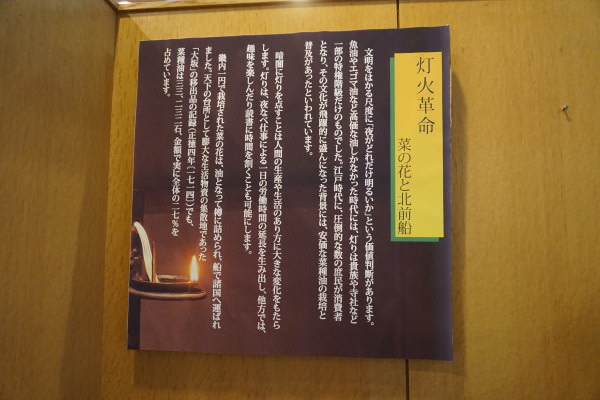

3)1階 江戸のあかり(菜の花と北前船)

4)1階 寒さとの闘い(木綿と北前船)

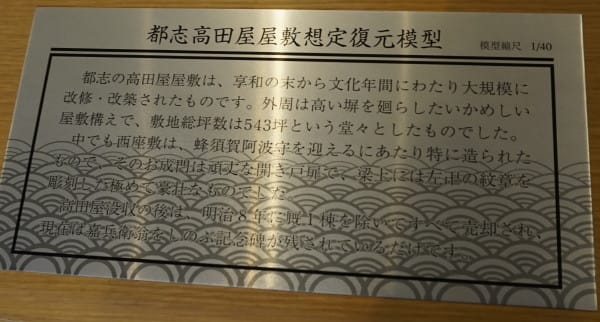

5)1階 高田屋都志邸宅模型

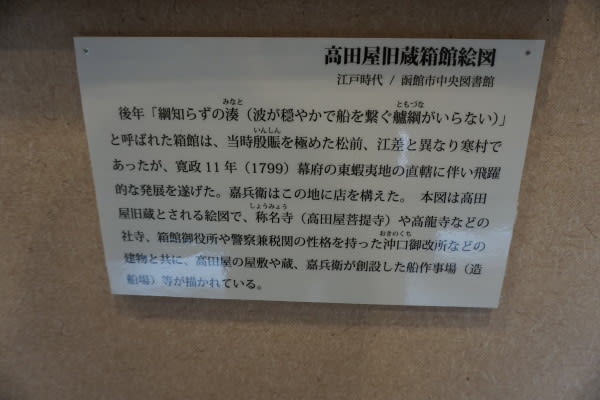

6)1階 箱館市の発展に寄与

7)1階 高田屋店先

8)1階 企画展

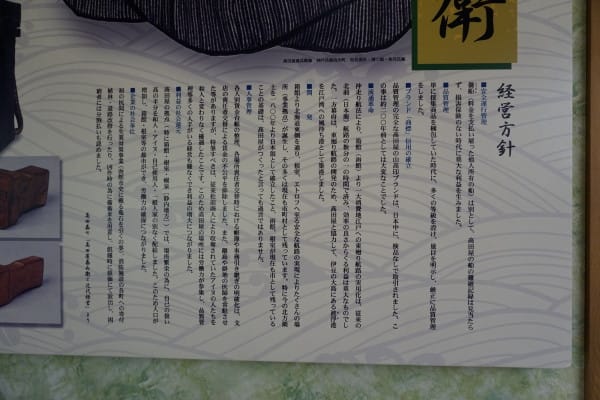

9)商人高田屋嘉兵衛

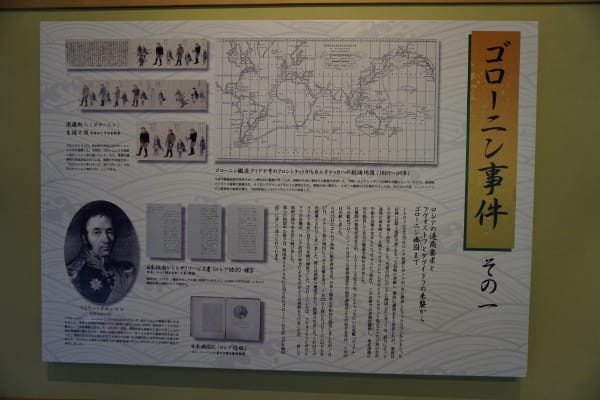

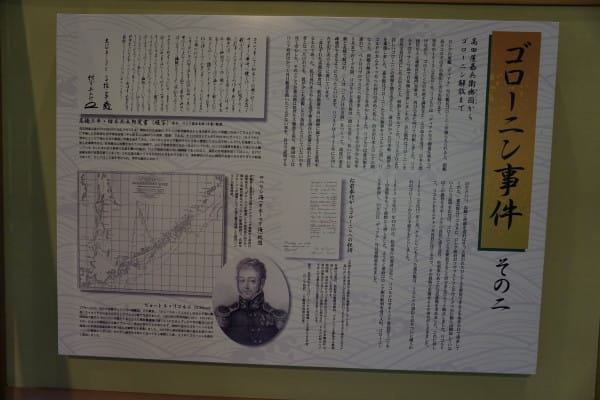

10)1階 ゴローニン事件

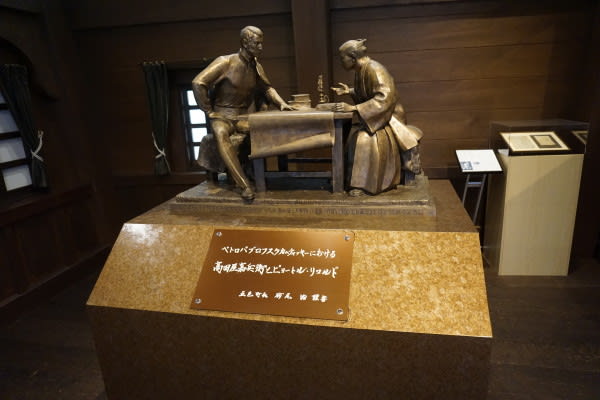

11)1階 嘉兵衛リコルド像

12)1階 司馬遼太郎関連

展示の内容(2階)

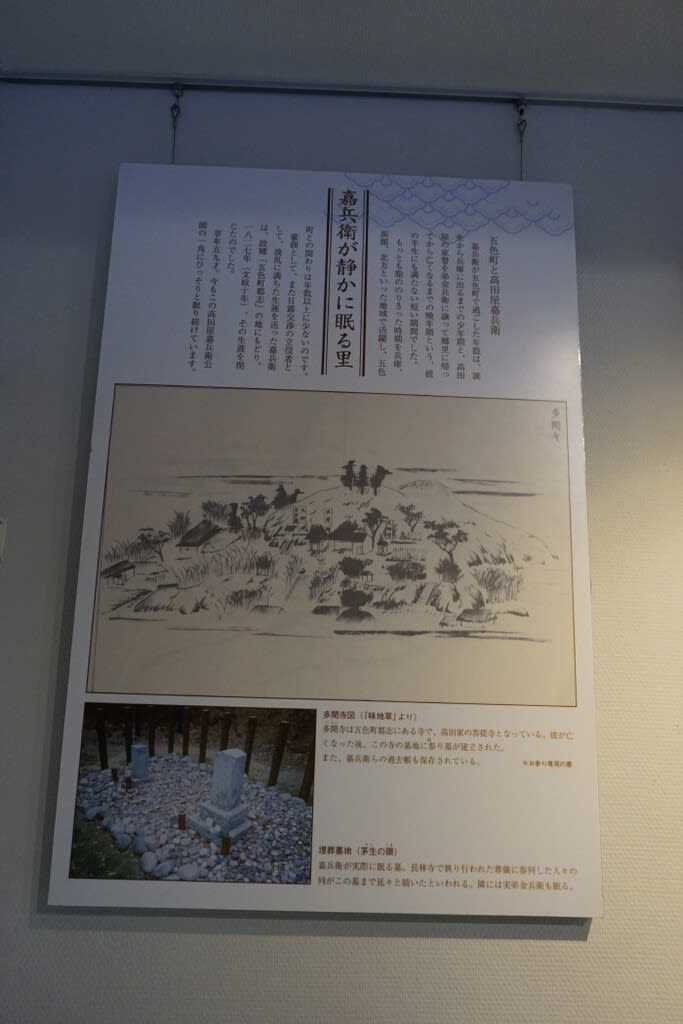

1)2階 嘉兵衛とふるさと

上の2枚の写真は展示の遠景

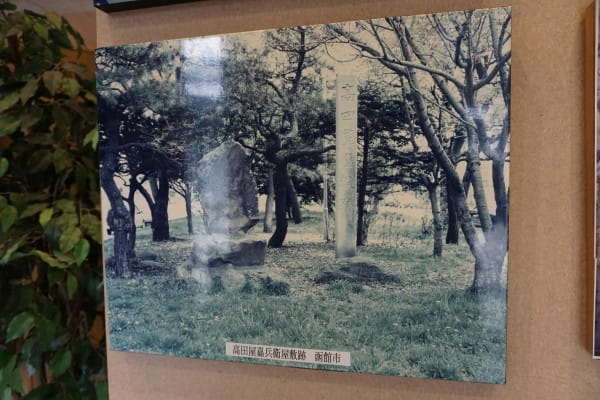

上写真は高田屋嘉兵衛が眠る墓の写真及び多聞寺図で描かれた現在の高田屋公園のスケッチ

上の写真は長林寺にある高田屋嘉兵衛の位牌(中央)右は三弟の高田屋善兵衛

左は六弟の高田屋喜十郎

上の写真は嘉兵衛が寄進した都志八幡神社の随神門に関する説明パネル

2)2階 北の海へ(北前船関連)

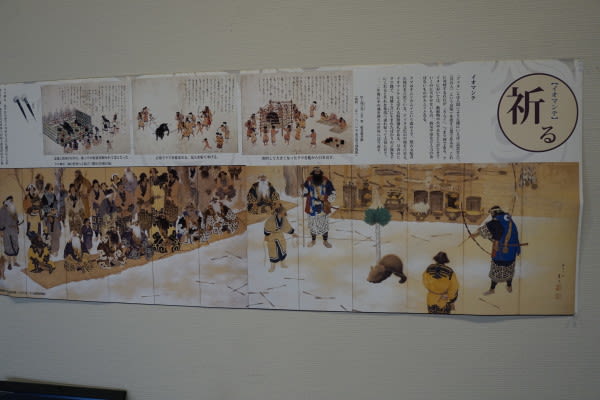

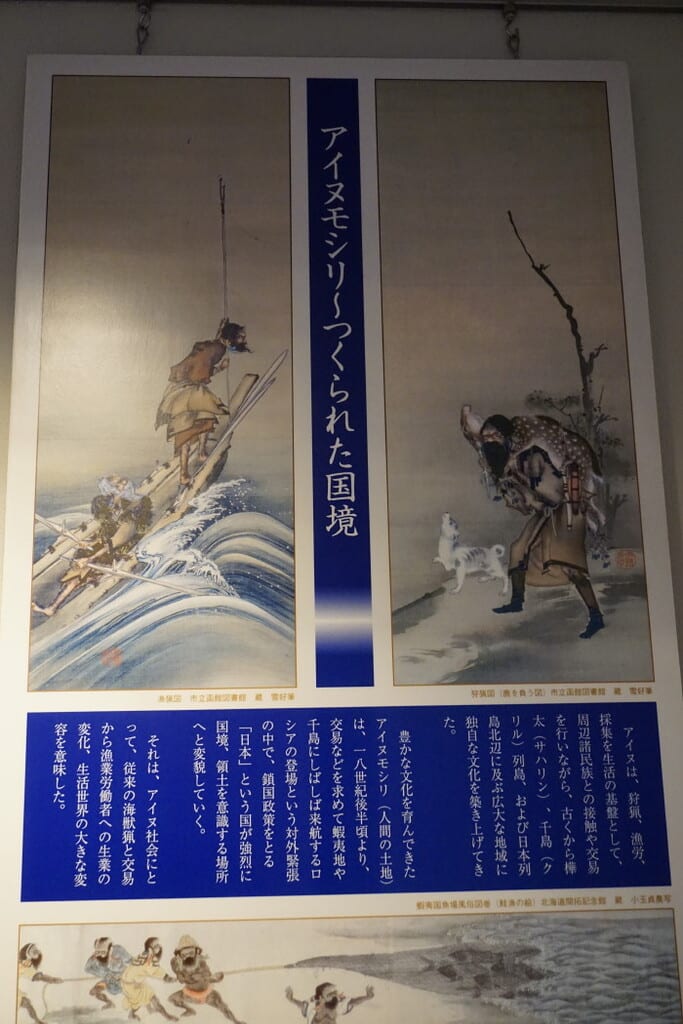

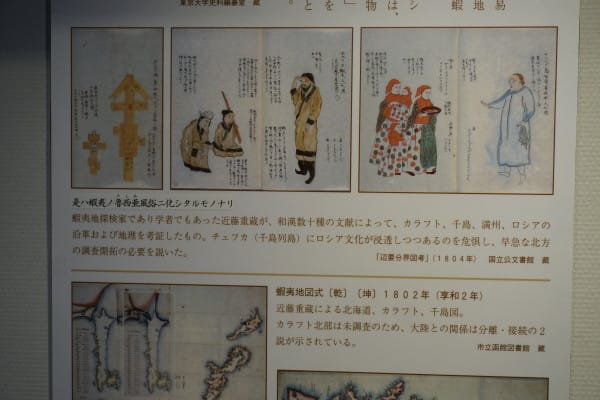

3)2階 アイヌモシリ(異文化との出会い)

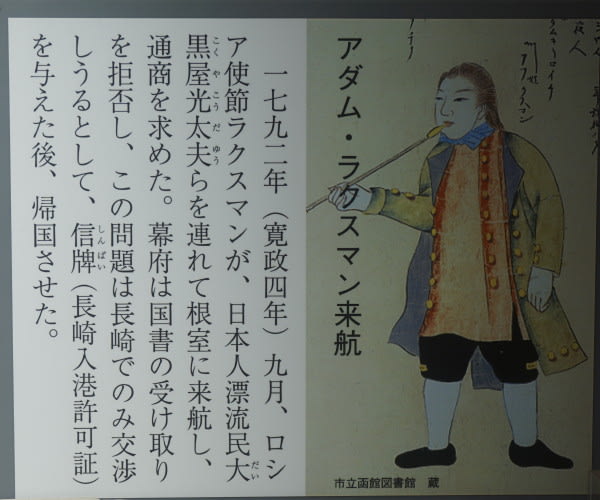

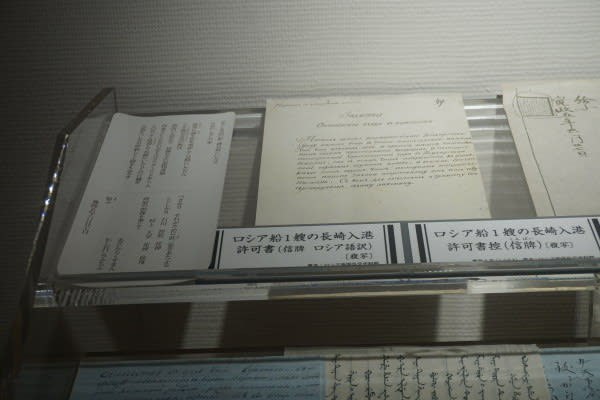

4)ラックスマン来航(1792年)

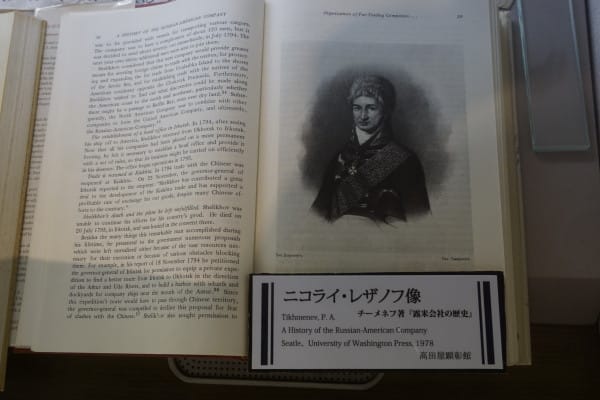

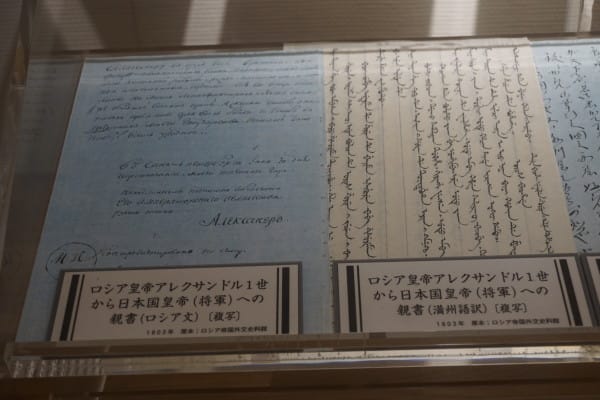

5)ニコライ レザノフの来航(1804年)

6)ゴローニン事件(1808年)

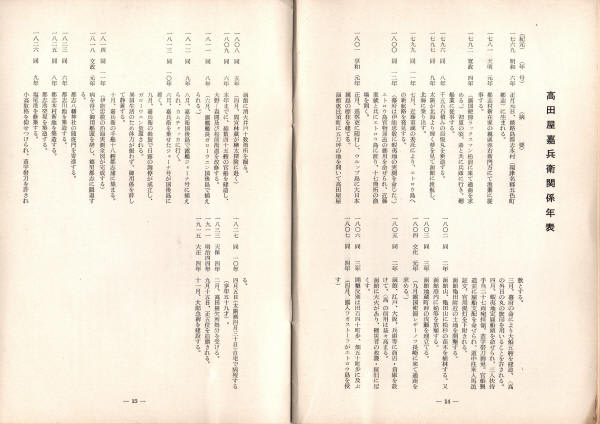

高田屋嘉兵衛の年譜

明和6年1月1日(1769年2月7日) 、淡路島 都志本村

(現在の兵庫県洲本市五色町都志)で農民の子として生まれる。

父親は弥吉 6人兄弟の長男 幼名は菊弥

安永4年(1775)7才で都志本村の医師小出氏から読み書きを習う

天明元年(1781)13才 都志浦新在家の親戚弥右衛門方に寄宿して漁業をさらに

同浦の和田屋喜十郎(妻は嘉兵衛の母親の妹)方で商売の手伝い

寛政元年(1789)21才 この頃、都志浦新在家の網屋幾右衛門の二女ふさと知り合う

寛政2年(1790)22才で兵庫の西出町に移り船子。

堺屋喜兵衛(和田屋喜十郎の弟)のもとで樽廻船の水主として活躍

寛政4年(1792)24才で水主(かこ)から表仕(船の進路を指揮する役)に出世。

江戸までの新酒輸送で一番乗りを競う新酒番船で優勝するなど優秀な船乗りであった

兵庫の津、西出町でふさと世帯を持つ

寛政5年(1793)25才で沖船頭(雇われ船頭)に出世する。

寛政6年(1794)26才、紀州熊野沖で大規模な鰹漁を行う。

寛政7年(1795)27才、和泉屋伊兵衛の船に乗り、初めて出羽の酒田に航海。

寛政8年(1796)28才で辰悦丸(1,500石船)を酒田で建造し、船持ち船頭となる。

当初は和泉屋伊兵衛との共同出資であったがのちに譲り受けた

箱館に交易。高田屋の屋号を公称

上の写真は七宮神社奉納の辰悦丸の模型(「江戸時代の兵庫津」より)

西出町に諸国物貨物運漕高田屋嘉兵衛の看板をあげていた。

上方の塩、酒、綿糸などを積み込み日本海航路の阪田や越後でそれらを販売し

米を買い入れ蝦夷地で売るという商売が当たり巨万の富を得る。

寛政9年(1797)29才 兵庫の家で太陽が北海から昇る夢を見て、北海雄飛の決意を新たにする

寛政10年(1798)30才で函館大町に出店を開き、函館の基盤整備に私財を投じた

寛政11年(1799)31才近藤重蔵や間宮林蔵、最上徳内などの幕府役人と接触し、

信を得て蝦夷地交易を許可される。

幕命で蝦夷地御用船頭となり択捉島への航路を開く

寛政12年(1800)32才近藤重蔵とともに択捉島の17カ所の漁場を開く

幕府から蝦夷地開拓用の官船5艘建造の命を受け兵庫に帰る

享和元年(1801)33才 兵庫津を出発して官船5艘を箱館に回航する

弟嘉蔵らと共にウルップ島など幕府の蝦夷地巡察に従う

幕府より苗字帯刀を許されている。3人扶持、手当金27両

(蝦夷地常雇船頭に任じられる)

官許を得て箱館恵比須町の浅瀬を埋め立て、一角に屋敷を建設

享和2年(1802) 34才 エトロフ島アリモイに築港する

享和3年(1803) 35才 淡路・兵庫から ハマグリ、シジミ、コイ、フナ、鰻などを箱館近郊に移植

摂津の池田より松、杉の苗木を函館山や亀田に植林

文化元年(1804) 36才 箱館港の改築、造船場の建設

文化2年(1805) 37才 箱館の開墾(大坂、淡路より農民数十戸を移住)

江戸、大坂に出店

文化3年(1806) 38才 箱館の大火の折、被災者の救済活動と復興事業を率先して行う

幕府の直捌(じかさばき)制度実施に伴い蝦夷地御用取扱人(物産売捌方)に指名される

文化4年(1807) 39才 箱館大火に伴い、類焼した自店の代わりに新たに土地を下附され

箱館大町に新店舗を建てる。

この年、自費で大坂より井戸掘り職人を箱館に呼び9カ所に井戸を掘る

幕府は奥羽諸藩に出兵を命じた。嘉兵衛は兵の輸送にあたる

文化5年(1808) 40才 箱館・恵比須町に蔵9戸を建て、米価下落時に越後や東北から買い入れ

非常時用の備米(そなえまい)とする

文化6年(1809)41才 幕府から官船(45隻)の功績とロシア来襲時の兵輸送等への尽力を賞せられる

自費で松前街道を修理

文化7年(1810) 42才 場所請合制を復活させようとする幕府からエトロフ島場所請合を命じられる

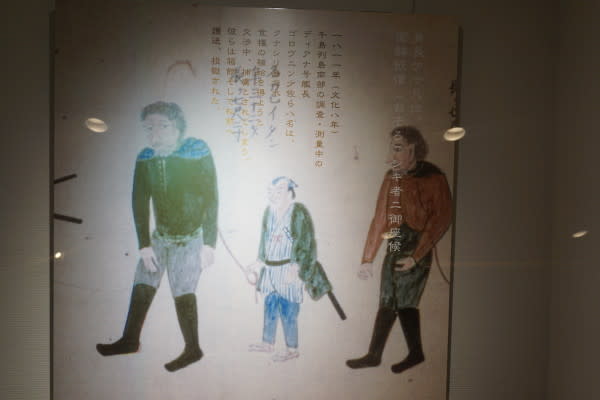

文化8年(1811) 43才 ロシア軍艦ディアナ号艦長ゴローニンら8人クナシリ島で捕らえられる。

文化9年(1812)44才 幕府によりロシア軍艦ディアナ号艦長ゴローニンが捕えられた報復として、

高田屋嘉兵衛は観世丸でエトロフ島から箱館に向かう途中国後島のケラムイ沖で

8月13日(or14日)、リコルドにより捕えられた(

ゴローニン事件)。

注)P.I. リコルド(1776-1855)は当時ディアナ号副艦長

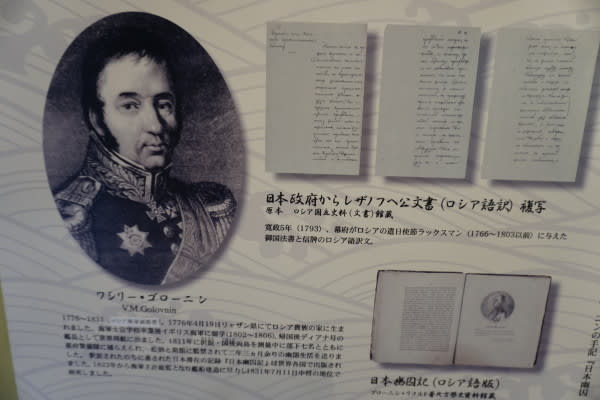

ディアナ号でカムチャツカ半島ペトロパブロフスク・カムチャツキーへ連行されるが、

ロシア側を説得して翌年(1813)帰国。

ペトロパブロフスクでの抑留生活で、嘉兵衛たちは役所を改造した宿舎でリコルドと同居

リコルドに対して事件解決の方策を話し合いたいと声をかけた。

嘉兵衛はゴローニンが捕縛されたのは、フヴォストフが暴虐の限りを尽くしたからで、

日本政府へ蛮行事件の謝罪の文書を提出すれば、きっとゴローニンたちは

釈放されるだろうと説得した。

リコルドは嘉兵衛の提言に従い、みずからの官職をもってカムチャツカ長官名義の

謝罪文を書き上げ、自ら日露交渉に赴くこととした 。

文化10年(1813)45才 帰国後の嘉兵衛は松前奉行を説き伏せ、ロシア側に侵略の意図が無い

ことを納得させ、人質解放に尽力した。

日ロ双方に対し、献身的に折衝し、両国から賞賛された。

9月26日、リコルドは函館でゴローニンらの引き渡しを受ける

9月29日、リコルド、ゴローニンらを乗せたディアナ号は箱館を出航(ゴローニン事件の解決)

文化11年(1814)46才 嘉兵衛、許されて再び幕府の蝦夷地定雇船頭となる

ゴローニン事件解決の功を賞せられ、幕府より金十両を下賜

文化13年(1816)48才 根室場所、荒天続きで漁獲が無く請負の高田屋は大損害を受ける

文政元年(1818)50才事業のすべてを弟の金兵衛に譲り、故郷の都志に隠居

故郷の港湾改修、灌漑用池建設などに協力

嘉兵衛の弟の嘉嘉兵衛が無事帰国できた事を感謝して都志八幡神社の随身門を寄進

文政4年(1821) 53才 幕府の政策変更により蝦夷地定雇船頭を免ぜられ、手当として米70俵を賜る

文政5年(1822) 54才 大坂野田に別荘を建て、病身の妻ふさを養生させる

文政6年(1823) 55才 都志本村と宮村の灌漑用川池築造に際し、費用のほとんどを拠出

文政8年(1825) 57才 都志浦の波戸修築工事に際し、10年間にわたり多額の寄付をする

文政9年(1826) 58才 津名郡塩尾浦の港改修工事に際し、銀66貫目(金千両)を寄付

阿波藩主蜂須賀氏より名字帯刀を許される

小高取格(300石取りの藩士並)待遇

文政10年4月5日(1827年4月30日)59歳で生涯を閉じる。法号は高譽院至徳功阿唐貫居士

葬儀は真言宗の長林寺で執行、都志本村「茅生の隈(ちふのくま)」に埋葬

墓碑は多聞寺に建てられる。

家の蔵書より高田屋嘉兵衛の年表を紹介します。

出典:五色町教育委員会編「高田屋嘉兵衛」(1960) 著作権消滅

出典:童門冬二著「物語と史蹟をたずねて 高田屋嘉兵衛」成美堂(1988)

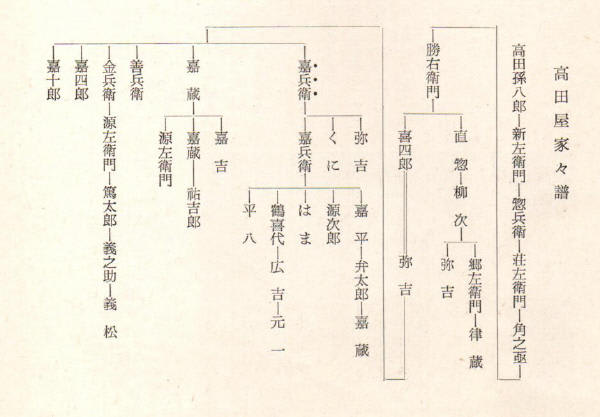

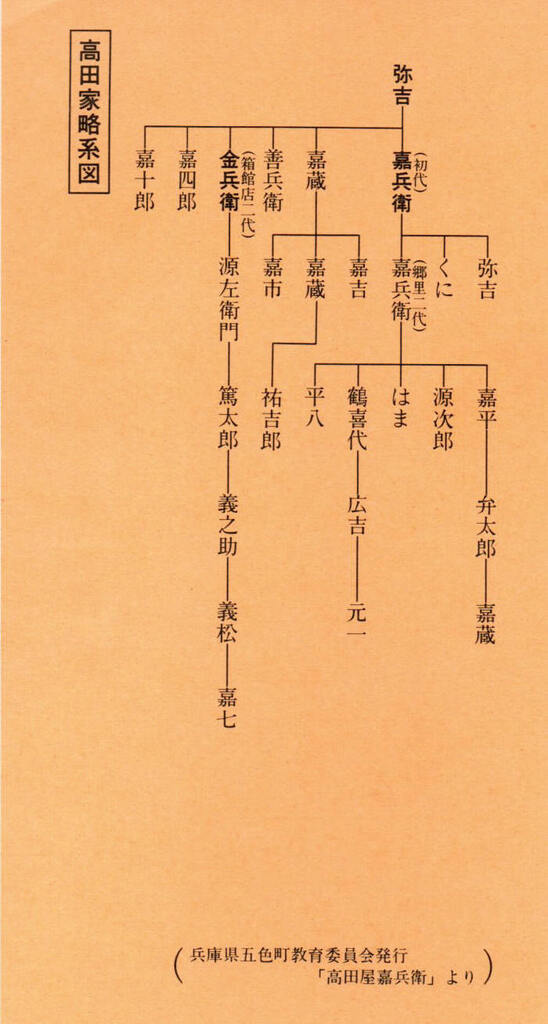

高田屋嘉兵衛を中心とした家系図

最後に高田屋嘉兵衛を中心とした家系図を添付して筆を置きます

出典:五色町教育委員会編「高田屋嘉兵衛」(1960) 著作権消滅

出典:童門冬二著「物語と史蹟をたずねて 高田屋嘉兵衛」成美堂(1988)

シリーズ記事のIndexを作成 2023年10月2日

洲本市五色町都志の散策シリーズIndex

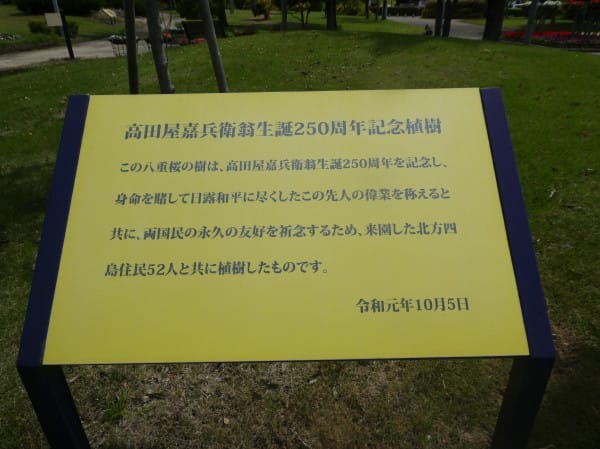

上の写真はゴローニン事件解決後200周年記念植樹の現地説明板

上の写真はゴローニン事件解決後200周年記念植樹の現地説明板