2023年6月14日と6月15日に高田屋嘉兵衛の生まれ故郷&晩年を過ごした淡路島 洲本市五色町都志を

散策してきましたので写真紹介します。訪問先をシリーズで紹介していきます。

本日はその第10回で6月15日に訪問した「都志大橋」について書いていきます。

洲本市五色町都志の散策シリーズ過去の記事

第2回 洲本市五色町都志の散策記 on 2023-6-14&6-15 その2 ウェルネスパーク五色(高田屋嘉兵衛公園) - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

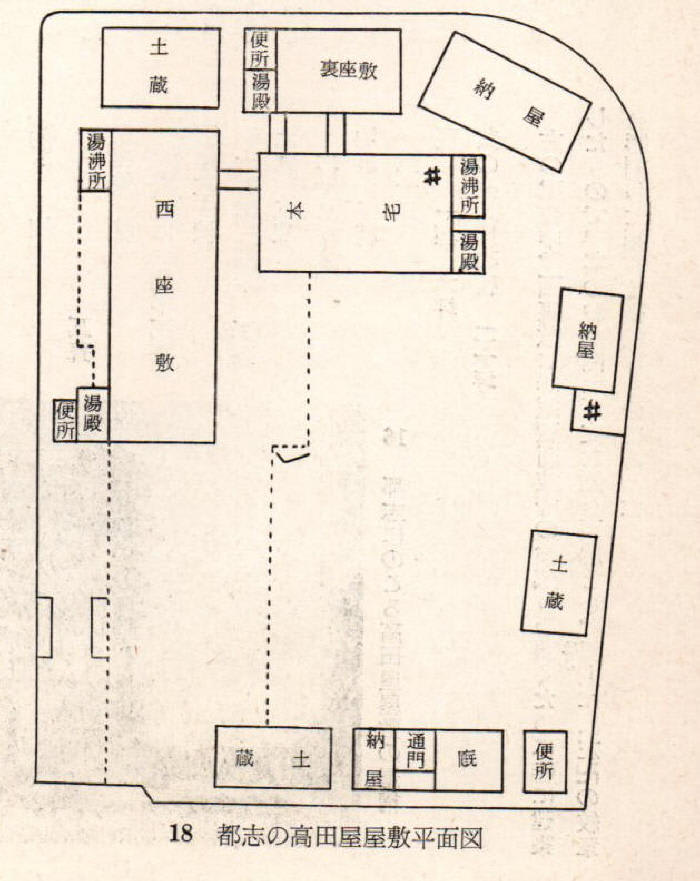

高田屋嘉兵衛の生きた時代(1769~1827)当時、都志川の下流で唯一架かっていたのが

都志大橋でした。現在の都志大橋は平成11年(1999)春に完成しました。

上の3枚の写真は6月15日、雨の中、撮影した都志大橋です。

橋の袂(たもと)の欄干は北前船の船首尾をヒントにデザインされたとのこと。

天明元年(1781)13才の高田屋嘉兵衛は都志浦新在家の親戚弥右衛門方に寄宿して漁業を

さらに同浦の和田屋喜十郎(妻は嘉兵衛の母親の妹)方で商売の手伝いをしていました。

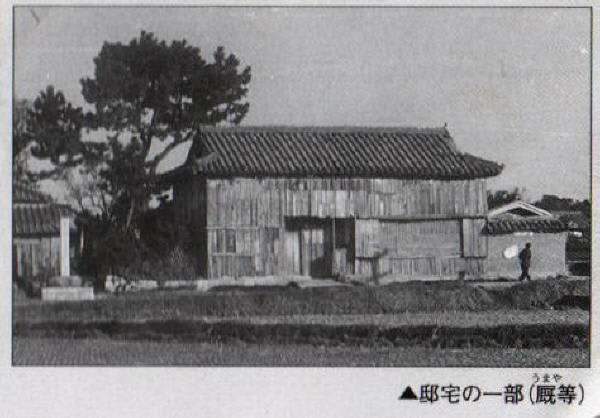

都志大橋の近くにある料理旅館「川長」の店頭に面白い展示があったので写真紹介します。

上の写真は川長旅館の外観 赤い色の船と蛸料理の看板が目立ちます。

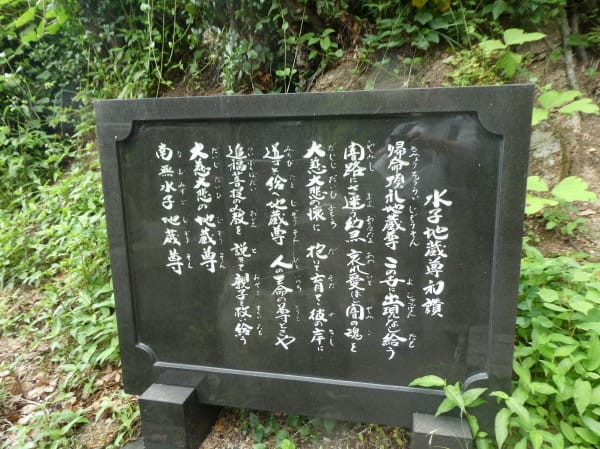

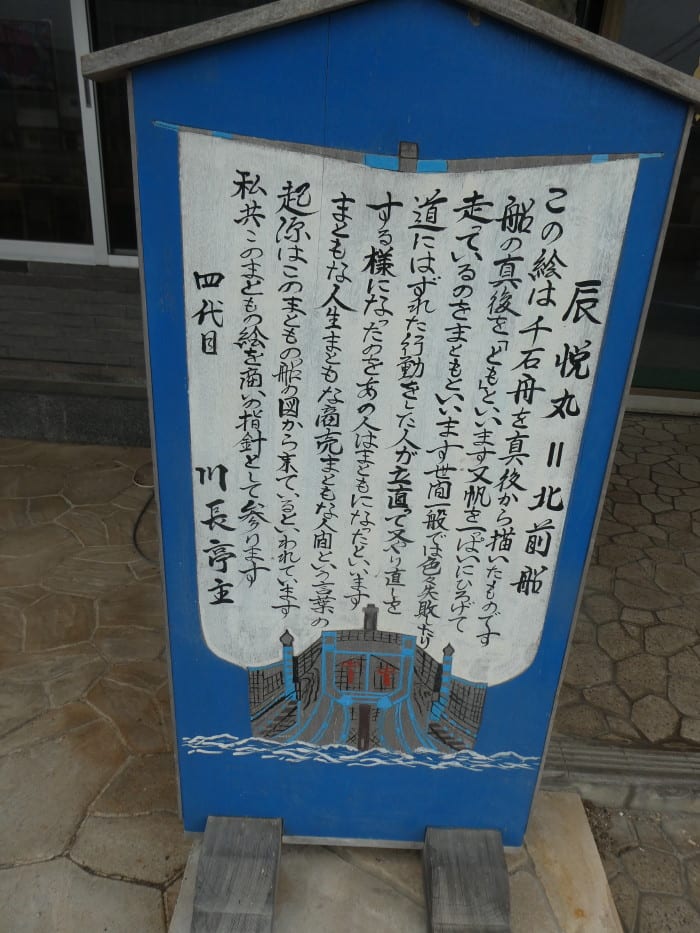

上の写真は旅館川長の4代目がこの文章を書かれています。

北前船の辰悦丸(嘉兵衛が初めて船持ちになった船)について簡単に記述しておきます。

辰悦丸

寛政8年(1796)に完成した高田屋嘉兵衛初の持ち船。嘉兵衛28才であった。1,500石積(約230t)で当事の最大級の船で酒田で建造されました。

建造費は1,500~2,000両と言われ、現在の1億数千万円に匹敵する。

費用は嘉兵衛が 紀州熊野沖で大規模な鰹漁などで儲けた約600両と残りは北風惣右衛門貞幹から

借金して調達しました。

その頃、必ずこの都志大橋を往来していたと思われます。