昨日郵便受けを覗いてみますと、年賀状のほかに大きな白い立派な封筒が届いておりました。

寒川神社からです。

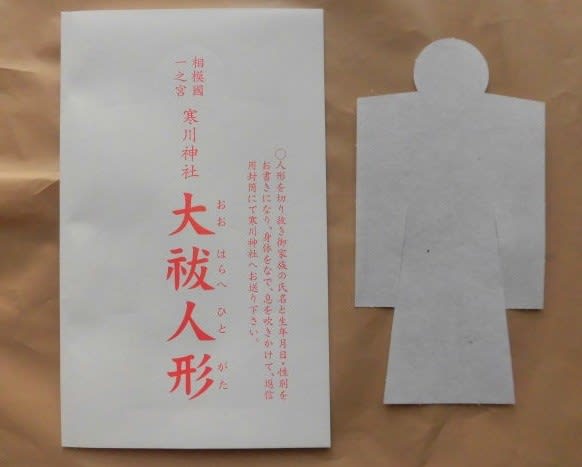

昨年11月、思うところあって寒川神社の師走大祓式に「人形」を送りして我が家の安泰を祈願しました。「大祓人形を申し込みました」参照して。

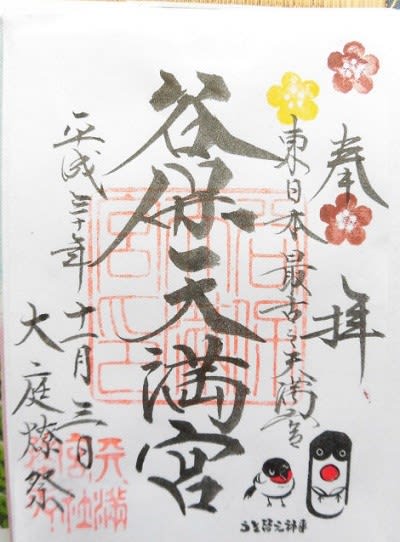

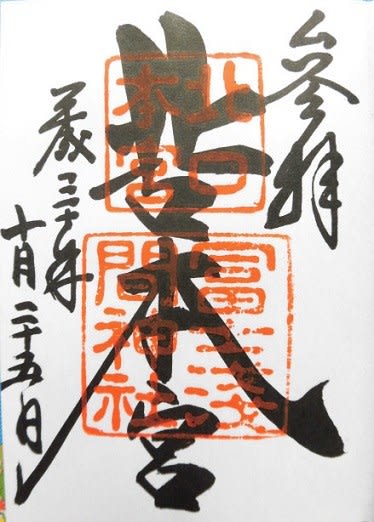

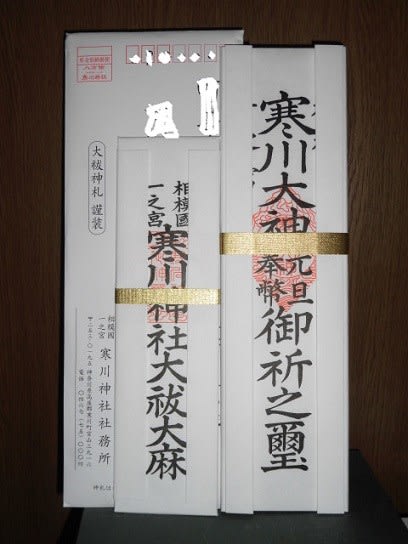

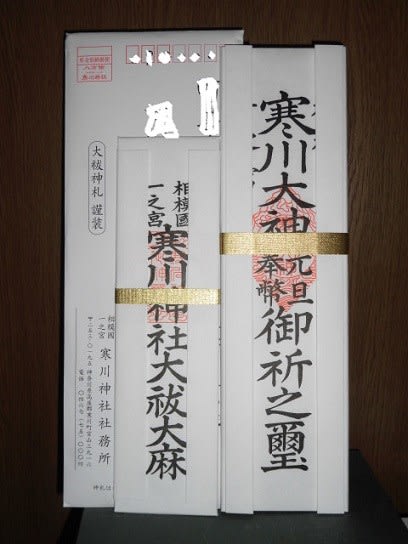

送っていただいた、「大祓神札」と「元旦奉幣神札」をお見せします。

正月明け早々、このようなお札を頂くと見の引き締まるような気がいたします。

穏やかな一年でありますようにと祈らずにはいられません。

明日専用のお札立てを買いに行きます。

寒川神社からです。

昨年11月、思うところあって寒川神社の師走大祓式に「人形」を送りして我が家の安泰を祈願しました。「大祓人形を申し込みました」参照して。

送っていただいた、「大祓神札」と「元旦奉幣神札」をお見せします。

正月明け早々、このようなお札を頂くと見の引き締まるような気がいたします。

穏やかな一年でありますようにと祈らずにはいられません。

明日専用のお札立てを買いに行きます。