今ではどうか知らないが、日本の大学や研究機関で一時、『文理融合』という言葉がはやったことがある。地球環境関連のある国立の研究所でも、その発足当時、理系と文系のメンバーを混ぜて、プロジェクトチームを作らせた。初代研究所長の目論見は、それによって「いろいろの具材を混ぜてチャーハンのような味わいの成果を得る」というものであった。その目的が達成されたかどうかは評価が分かれるところであるが、ここでの文理融合は理系の人間にとってはとても忍耐力の要るものであったと記憶している。どこで忍耐が要求されるのかは、いろいろあったが一番必要なのは、共同の研究会や報告会においてである。ほとんどの文系の研究者の口頭発表は面白くない。まず内容が聞き手に理解させようという一切の努力がなされていない(ように思える)。もっとも、これはこちらの勉強不足で不明のいたすところかもしれないし、文系人にとっても理系の発表は不親切なものだろうと思い、これは我慢出来る。

しかしながら問題はその発表の形式である。ほとんどの人は原稿の棒読みで何の工夫もない。常々そのような感想を抱いていたが、米国の有名な進化生物学の権威であるスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould: 1941-2002)も、文系の発表に対してズバリ同様の悪口を述べているので紹介する。それは「梯子図と逆円錐図ー進化観を歪める図像 」(『消された科学史』渡辺、大木訳、みすず書房 1997)というエッセイで、少し長いが、以下その部分を引用する。

『たとえば、どんな分野の学者でも経歴を築くうえで重要な足がかりとなる、学会での口頭発表について考えてみよう。私にはとんでもなく皮肉なことに思えるのだが、科学と人文学では、その発表様式に二つの大きなちがいがある。世間の紋切型の常識によれば、科学者が話す内容は経験的なものではあるが、たいていは洗練された言葉づかいやコミュニケーションの巧みさに欠けるのに対し、脂が乗っている人文学者は、少なくとも「えもいわれぬ表現」で聴衆を驚嘆させるのだという。しかしながら、両者間における二つの大きなちがいは、言葉づかいやコミュニケーションの方法において科学者の直観力のほうが優れていることを示している。これを皮肉と言わずして何と言おう。まず第一に、人文学者が発表する際には、ほとんど例外なく書いた原稿を読む(そしてたいていの場合、お粗末にも顔を原稿に埋めんばかりの姿勢で一本調子で読むという、およそ口頭発表にふさわしからぬやり方をする)。科学者は、原稿を読むようなことはまずない。われわれは議論の順序や論理をとくと考え、概略を描いてメモを用意し、即興で話をする。こちらのまさに本物の口頭発表のほうが優れているのは自明であると私は思う。なによりも実際問題として、科学者の戦略のほうが、きちんとした準備にかかる時間が少なくてすむ(人文学者が用意する原稿の多くは、講演後に出版の予定があるわけでもなく、労力のむだである)。

第二に、たいていは、原稿をそのまま棒読みするよりは、即興のスピーチのほうが断然おもしろく、ついつい引き込まれてしまうものである。もちろん原稿を読み上げるにしても上手な人はこの問題をいくつかの簡単なルール(たとえば一文ずつ憶えて聴衆のほうを見ながら話すというような)で克服しているが、実際問題としてうまく読み上げられる人はめったにいない。しかも、下手な朗読がつのらせる退屈度は、即興の講演に不慣れなせいで生じる文法の乱れによる聞き苦しさよりもはるかに救いがたい。私がにらむところ、多くの人文学者は恐怖心から、かねて用意の原稿を読み上げるという戦略を採るのかもしれない。なにしろ何といっても文法的に正しいことが彼らにとっての至高善である。無意識のうちに動詞の活用をIつまちがえるくらいなら、終始単調で退屈で聴衆に理解すらされなくてもかまわないのだろう。その点、科学者はスピーチが文法的に正しいかどうかで同僚から評価されることはまずないため、多少のミスは覚悟のうえで、より良いコミュニケーションの方法を選ぶ。

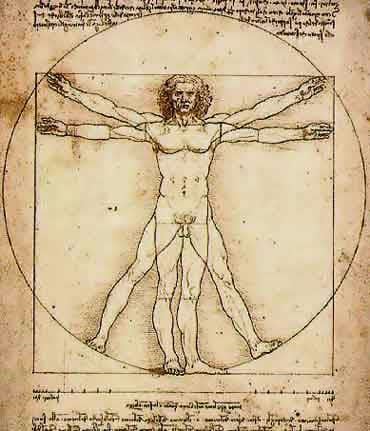

そして第三に、これが最も重要な点なのだが、同じ英語とはいえ、書き言葉と話し言葉はまったくの別物である。人文学者たるもの、何よりもこのことを心得るべきである。講演用に用意された原稿は、たいていそのままでは活字にはならない(マーティン・ルーサー・キング牧師の「私には夢がある」という例の演説は二〇世紀最高の演説だが、リズミカルな繰り返しを基調とした口誦向きの詩であるため、文章として読むにはまるで適さない)。両者のちがいは多々ある。一つだけ挙げるなら、口頭での話は周到に計算された循環構造をもっていなければならない。発表は一方向に進むだけで、聴衆には前の部分に戻って参照することができないからである。それに対して、書かれた文章はもっと直線的で重複はないほうがいい。読者は途中で前のページにもどって読み返せるからである。このような顕著なちがいは、明らかに視覚的な対象について人文学者が話をするときにも見受けられる。(中略)視覚的な像はわれわれの生活の中心をなしている。生物学用語を使うなら、霊長類は哺乳類のなかで典型的な視覚の動物である(人間の脳が創造した「ホムンクルス」の標準的な図像を一目見れば、大脳皮質が視覚系にいかに奉仕しているかがわかるだろう)。社会的な問題におけるわれわれの判断の多く、とくに感情的なものは像によって左右される。自由の女神像、アメリカ独立を描いたウィリアムズの絵画「一七七六年の精神」、「スラバキ山頂の国旗掲揚」などがなかったとしたら、愛国心は何を拠り所にすればいいだろう。あるいは地下鉄の換気口の格子上に立つマリリン・モンローぬきで現代のアメリカ文化を理解できるだろうか(以上)。

グールドは、このエッセイにおいて文系の進歩のないプレゼンを主題にしたわけではなく、「規範的な図像」(例えばサルが人類に進化する様子など)がどれだけ人々の概念を間違って規定しているかを述べたかったのである。その頭出しに、テーマに関係ない文系の退屈な発表について3ページにもわたって悪口を展開している。日頃、よほど気になっていたのであろう。グールドは文系の講演内容の質については、遠慮して述べていないが、庵主は思うに、言語という「空」を糸巻きの芯にして、それに言葉の糸をグルグルと巻き付けているような話が多い。難しい用語がつぎつぎ続くので、立派な事を述べているように聞こえるが、本人も分かっているのだろうかと思うことがしばしばある。大学における「文系学部廃止」の暴論がでるのには、このような背景があるのではないか。

追記(2019/12/20)

中村輝太郎 『英語口頭発表のすべて』丸善株式 1982でも同じ議論がされている。「読む講演 」でも要点を記したメモ程度にしておくのがいいそうだ。