奈良県の地図を見ていると、まだ行ったことのない市町村がいくつもあります。

奈良県のことを調べてみました。

奈良県の面積と人口は、共に、日本の1%のようです。

---------------------------------------------------------------

https://www.pref.nara.jp/33754.htmより引用

奈良県は日本のほぼ中央部・紀伊半島の真ん中に位置し、周囲を山岳に囲まれた内陸県です。面積は3,691.09㎢で、全国的には40番目にあたり、国土の約1%です。

自然や地理的条件等から、概ね標高100m以下の平地で構成される奈良盆地を中心とした「大和平野地域」、高原状の地形が広がる「大和高原地域」、大部分が山岳地帯である「五條・吉野地域」の3地域に分けられます。

---------------------------------------------------------------

奈良県推計人口の概要(令和5年1月1日現在)

発表日: 2023年 1月 27日

発表部署:総務部知事公室 統計分析課

担当係:人口統計係

1 人口

総人口 1,303,658人

【12月中の増減状況】

自然増減・・・△1,061人

社会増減・・・155人

2 世帯

総世帯数 551,728世帯

12月中の増減数・・・155世帯減

1世帯当たりの平均人員・・・2.36人

3 市町村人口・・・前月に比べて

増加・・・7市町村

減少・・・31市町村

変化なし・・・1村

-----------------------------------------------------------------------

https://www.pref.nara.jp/1355.htmより引用

奈良県の自然

奈良県は近畿地方のほぼ中央に位置し、海岸に接しない内陸県で、地形、地質上から見ると吉野川に沿って走る中央構造線により、北部低地と南部吉野山地とに大別できます。

北部低地帯の地形は全般的に標高500mないし600mの山地が多く、それらが奈良盆地の四方を囲んでいます。

北は平城山丘陵、南は飛鳥の地から高取、竜門山地、そして東は山の辺から大和高原、さらにその東方には室生火山群の山々が連なり、西は矢田丘陵及び生駒、金剛山脈が南北に走っています。

北部低地の植生は、春日山原始林に見られるように、本来、カシ、シイ等の暖帯性常緑広葉樹林、いわゆる照葉樹林でしたが、現在、その北部はアカマツを中心とした二次林が多く、クヌギ、コナラなどの落葉広葉樹林がこれに次ぎ、スギ、ヒノキの人工林も増えています。

一方、その南部は、標高1000m前後の葛城、金剛山頂や、1249mの高見山頂北側斜面などにブナ林がわずかに残っていますが、スギ、ヒノキの植林地が多くなり、特に宇陀山地は、吉野山地とともに奈良県の代表的なスギ、ヒノキの美林地帯として知られています。

奈良盆地及びその周辺部には社寺、古墳、御陵等が多く存在し、これらの境内や地域内の樹林の多くは、自然林のまま保護されて残っています。

とりわけ、うっそうと茂る春日山原生林は都市に近接する原始林として世界的にも貴重であり、隣接する若草山のススキとあざやかな対比を見せています。

ほかにも、ごろごろとした巨岩の川が600mにもわたって続く鍋倉渓、100mの絶壁が1.5kmも続く屏風岩、凝灰岩でできた山肌がまるで鶴がたむろしているように見える屯鶴峰など、自然の力によってつくり出された全国的にもめずらしい自然景観を見ることができます。

昔から青垣山と称される奈良盆地の山陵地帯は、自然林が点状または帯状に連なり、奈良盆地の田園風景及びそこに散在する数多くの文化遺産と一体となって素晴しい歴史的自然環境を形成しており、観梅で有名な月ヶ瀬、山頂部にツツジが咲きほこる神野山や葛城山、紅葉の美しい多武峰(とうのみね)など四季折々に変化を見せる周辺部の自然とともに、都市住民の身近な自然地域として貴重な存在であるばかりか、日本人の心のふるさととして重要な位置を占めています。

南部吉野山地は、東西70km、南北80kmにわたって広がり、県土面積の約2/3を占めています。

ここには、吉野川、北山川、十津川の渓谷が南北に流れ、山脈もそれに並行して東から台高山脈、大峰山脈、伯母子山地の3つの山脈を形成しています。

標高1915mの八剣山を筆頭に1000mないし1900mの山岳が連なり、谷部はとくに急峻ですが、多くの山頂部は平坦な地形が広がっています。

その険しい地形と豊富な水量は、笹の滝、蜻蛉の滝、不動七重の滝、ミタライ渓谷など特色ある自然景観を生み出しました。

さらに、吉野山地の山深くには、歴史上の人物も湯治に訪れたという古湯・秘湯や近年になって発見された温泉などが数多くあります。

南部吉野山地の植生は、その低山部はいわゆる吉野林業地帯に属し、ほとんどがスギ、ヒノキの人工美林に覆われています。

しかしその高山部は、ブナ、ミズナラ、リョウブなどの温帯性落葉広葉樹林からウラジロモミ、トウヒ、シラビソなどの亜寒帯針葉樹林にいたる自然林地帯となっています。

戦後の奥地開発により、広範囲にわたって自然林が伐採され、スギ、ヒノキの人工林化がすすめられましたが、台高山脈、大峰山脈、伯母子山地には現在もなお広く自然林が残されています。

とりわけ西大台ヶ原のブナ林は、現存する太平洋型ブナ林としては、わが国最大のものであり、東大台ヶ原には大峰山脈のものとともにわが国で南限とされるトウヒの純林が見られ、学術的にも貴重なものです。

吉野山地や奥宇陀の自然林地帯は、県鳥のコマドリをはじめアオバト、コルリ、ジュウイチ、ツツドリ、トラツグミ、コノハズクなど稀少種を含む多種の野鳥の繁殖地であり、秋にはツグミ、シロハラなどの冬鳥も渡来します。

また標高1600m以上の亜高山針葉樹林帯は、ルリビタキ、メボソムシクイ、ビンズイ、カヤグリなど主に中部地方以北で繁殖する鳥の西日本での数少ない繁殖地となっています。

さらにこれらの自然林地帯はその生息密度が極めて高いといわれている大台ヶ原のシカをはじめ、ニホンカモシカ、ツキノワグマ等の大型哺乳動物の生息地でもあります。

このように高山部の自然林地帯を中心とする南部吉野山地は、険しい岩峰、深い渓谷、早瀬急流、いくつもの瀑布が連続するすぐれた山岳風景とそこに息づく多様な動植物が織りなす素晴しい自然環境に恵まれており、豊かな自然とふれあうことのできるわが国でも有数の自然地域といえるでしょう。

---------------------------------------------------------------

https://www.pref.nara.jp/1354.htmより引用

県の位置

・奈良県は東西78.6km、南北103.4kmと南北に長めの長方形の県です。

日本のほぼ中央部、紀伊半島の真ん中にあり、大阪府・京都府・和歌山県・三重県に囲まれて海のない内陸県です。

東端 東経136度14分 宇陀郡御杖村大字神末

西端 東経135度33分 吉野郡野迫川村大字弓手原

南端 北緯33度51分 吉野郡十津川村大字竹筒

北端 北緯34度47分 生駒市高山町

---------------------------------------------------------------

奈良県の歴史

明治20年11月4日に誕生した、現在の「奈良県」

「奈良県」の名称が初めて登場するのは、慶応4(1868)年5月19日のことです。新政府は、大和に大和鎮台(やまとちんだい)(後の大和鎮撫総督府(やまとちんぶそうとくふ))を置き、大和の旧幕府領(十津川郷を除く)・旗本領・社寺領を管理させました。その後、大和鎮撫総督府は廃止され、奈良県が置かれました。

明治4(1871)年7月の廃藩置県により、大和には奈良県をはじめ15県が成立しましたが、府県の統廃合が進み、明治4年11月22日に現在と同じ地域的規模を管轄する奈良県が誕生しました。

しかし、それもつかの間、明治9(1876)年4月18日に堺県に、さらに明治14(1881)年2月7日には堺県も大阪府に統合されてしまいました。

こうした府県の統廃合で、当時の大和の人たちが期待した産業振興や教育、治山・治水などの予算の確保はままならなくなりました。

このため、大阪府会の大和選出議員らが中心となって、奈良県再設置のための運動が進められました。ときの内務省・太政官・元老院への陳情を重ね、奈良県再設置実現に向けて奔走しました。

そして、ようやく明治20(1887)年11月4日に再設置が認められ、結果、現在の奈良県が誕生しました。

奈良県の歴史を振り返り、再設置運動を知ることは大切なことです。再設置に尽力した人々の思いと共に次の世代に奈良県をしっかりと引き継いでいきましょう。

明治23年1月15日、樺戸郡新十津川村設置

新十津川町の成り立ち

人口6700人余の北海道樺戸郡新十津川町は、明治期に移住した十津川の人びとが切り開いてできました。

新十津川町の人びとは奈良県を母県(ぼけん)、十津川村を母村(ぼそん)と呼びます。奈良県とのゆかりが深い町です。

明治の水害と北海道移住の決意

今から約130年前の明治22(1889)年8月、奈良県吉野郡一帯はすさまじい豪雨に襲われます。十津川の被害は甚大(じんだい)で、死者は168人、生活の基盤を失った者は約3千人にのぼりました。

新たな生活の地を求めて、2489人は北海道への移住を決心します。

明治22年10月には神戸から船に乗り小樽へと向かいます。十津川の移住した人びとは、小樽から空知(そらち)郡の空知太(そらちぶと)まで移動し、そこで雪解けを待つことになります。

そのような中で、年が明けて1月15日には、移住先となる樺戸郡徳富(とっぷ)に母村にちなんで「新十津川村」と命名された新しい村が設けられたのでした。

新十津川の発展へ

明治23(1890)年6月、遅い北海道の春を待って石狩川を渡り、トック原野に移住します。

原生林を切り開く開墾作業は困難を極めますが、十津川の移住した人びとの不撓不屈(ふとうふくつ)の取り組みにより、水田開発を推し進め、大正期には人口1万5千人を超え、空知管内で屈指の米作地帯へと成長するまでになりました。

「県民だより奈良」2023年1月号掲載記事より

-----------------------------------------------

https://www.pref.nara.jp/37161.htmから引用

奈良県(ならけん)の姿(すがた)1/自然編(しぜんへん)

奈良県(ならけん)は日本(にほん)のほぼ中央部(ちゅうおうぶ)紀伊半島(きいはんとう)の真ん中(まんなか)に位置(いち)し、周囲(しゅうい)を山岳(さんがく)に囲(かこ)まれた内陸県(ないりくけん)です。

面積(めんせき)は3,690.94㎢で、全国的(ぜんこくてき)には40番目(ばんめ)にあたり、国土(こくど)の約(やく)1%です。

県(けん)のほぼ中央部(ちゅうおうぶ)を流(なが)れる吉野川(よしのがわ)を境(さかい)として、北部(ほくぶ)の低地帯(ていちたい)と南部(なんぶ)の山岳地帯(さんがくちたい)に分(わ)かれ、そのうちの南部山岳地帯(なんぶさんがくちたい)は県総面積(けんそうめんせき)の60%強(きょう)をしめます。

■おもな山(やま)と水系(すいけい)

・若草山(わかくさやま) 342m(奈良市(ならし))

・八経ヶ岳(はっきょうがだけ)(八剣山(はっけんざん)) 1,915m(吉野郡天川村(よしのぐんてんかわむら))県内(けんない)で一番(いちばん)高(たか)い山(やま)

・額井岳(ぬかいだけ) 812m(宇陀市(うだし))大和富士(やまとふじ)と呼(よ)ばれています

大和川水系(やまとがわすいけい) 570.0km

紀ノ川水系(きのかわすいけい) 328.8km

新宮川水系(しんぐうがわすいけい) 406.7km

淀川水系(よどがわすいけい) 256.0km

(長(なが)さは奈良県(ならけん)管理分(かんりぶん))

奈良県の位置

北部(ほくぶ)の奈良盆地(ならぼんち)は内陸性気候(ないりくせいきこう)で、夏(なつ)はむし暑(あつ)く、冬(ふゆ)は冷(ひ)えこみのきびしい日(ひ)が続(つづ)きます。

一方(いっぽう)、南部(なんぶ)の吉野山地(よしのさんち)の東部(とうぶ)、大台ヶ原(おおだいがはら)をふくむ一帯(いったい)は、全国(ぜんこく)でも有数(ゆうすう)の多雨地帯(たうちたい)となっています。

■最高気温(さいこうきおん)

39.3℃(奈良(なら))

38.4℃(上北山(かみきたやま))

■最低気温(さいていきおん)

-7.8℃(奈良(なら))

-9.3℃(上北山(かみきたやま))

■1日(にち)の最高雨量(さいこううりょう)

182.3mm(奈良(なら))

661.0mm(上北山(かみきたやま))

(奈良(なら)地方気象台(ちほうきしょうだい)(奈良(なら)観測所(かんそくじょ)・上北山(かみきたやま)観測所(かんそくじょ))調(しら)べによる)

-----------------------------------------------------------------------

https://www.pref.nara.jp/37270.htmより引用

大和平野地域(やまとへいやちいき)

人口(じんこう)は、県全体(けんぜんたい)の約(やく)89%、面積(めんせき)は約(やく)23%をしめます。

一部(いちぶ)の丘陵地(きゅうりょうち)を除(のぞ)いて起伏(きふく)のない肥(ひ)よくな平野(へいや)で、周囲(しゅうい)は「大和青垣(やまとあおがき)」と呼(よ)ばれる美(うつく)しい山並(やまな)みに囲(かこ)まれています。

産業(さんぎょう)について、工業(こうぎょう)は、事業所(じぎょうしょ)や出荷額(しゅっかがく)ともほとんどがこの地域(ちいき)に集中(しゅうちゅう)していて、繊維(せんい)、プラスチック、スポーツ用品(ようひん)、皮革製品(ひかくせいひん)などの地場産業(じばさんぎょう)や墨(すみ)、筆(ふで)、茶(ちゃ)せんなどの伝統工芸品(でんとうこうげいひん)が特色(とくしょく)です。また、農業(のうぎょう)は、稲作(いなさく)をはじめとし、野菜(やさい)、果樹(かじゅ)、花(か)きなどの都市近郊型農業(としきんこうがたのうぎょう)が行(おこな)われています。

大和高原地域(やまとこうげんちいき)

人口(じんこう)は、県全体(けんぜんたい)の約(やく)4%、面積(めんせき)は約(やく)14%です。

なだらかな高原状(こうげんじょう)の地形(ちけい)が続(つづ)き、南部(なんぶ)は宇陀盆地(うだぼんち)と呼(よ)ばれる準平野(じゅんへいや)と宇陀山地等(うださんちとう)の山間地帯(さんかんちたい)で、豊(ゆた)かな自然(しぜん)があります。

産業(さんぎょう)については、高原(こうげん)の特性(とくせい)を生(い)かした茶(ちゃ)、花(か)き、野菜等(やさいとう)の農業(のうぎょう)が行(おこな)われ、林業(りんぎょう)は、吉野林業(よしのりんぎょう)の隣接地域(りんせつちいき)として盛(さか)んです。また、工業(こうぎょう)は、毛皮革(もうひかく)、木材加工(もくざいかこう)などが地域(ちいき)の特産品(とくさんひん)として確立(かくりつ)されています。

五條・吉野地域(ごじょう・よしのちいき)

人口(じんこう)は、県全体(けんぜんたい)の約(やく)7%、面積(めんせき)は約(やく)64%。紀ノ川(きのかわ)(吉野川(よしのがわ))沿(ぞ)いの北部平坦部(ほくぶへいたんぶ)を除(のぞ)いて南部山間部(なんぶさんかんぶ)は、吉野・熊野(よしの・くまの)の雄大(ゆうだい)な山岳地帯(さんがくちたい)など恵(めぐ)まれた自然環境(しぜんかんきょう)があります。

産業(さんぎょう)は、豊富(ほうふ)な森林資源(しんりんしげん)に恵(めぐ)まれ、古(ふる)くから林業(りんぎょう)が発達(はったつ)し、日本(にっぽん)を代表(だいひょう)する地域(ちいき)です。また、農業(のうぎょう)は、果樹(かじゅ)、野菜(やさい)、畜産(ちくさん)が中心(ちゅうしん)におこなわれており特(とく)に柿・梅(かき・うめ)は、全国的(ぜんこくてき)にも有名(ゆうめい)な産地(さんち)となって います。

奈良県(ならけん)には日本一(にっぽんいち)や日本初(にっぽんはつ)がいっぱい。

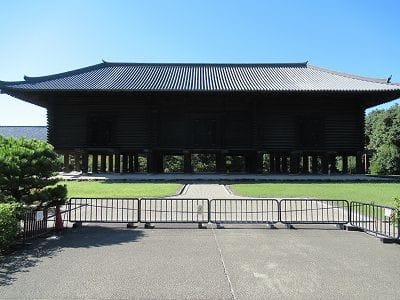

生駒山(いこまやま)のケーブルカーや吉野山(よしのやま)のロープウエイは日本初(にっぽんはつ)。東大寺大仏殿(とうだいじだいぶつでん)は日本一(にっぽんいち)どころか世界一(せかいいち)大(おお)きな木造建築物(もくぞうけんちくぶつ)です。

その他(ほか)にも、日本一古(にっぽんいちふる)い塔(とう)(法隆寺五重塔(ほうりゅうじごじゅうのとう))、スキー靴(ぐつ)の生産量日本一(せいさんりょうにっぽんいち)などたくさんあります。

-----------------------------------------------------------------------

奈良県の市町村 を調べてみました。

12市・15町・12村 です。

市は、奈良市・桜井市・生駒市・天理市・大和郡山市・橿原市・宇陀市、御所市、五條市、大和高田市の10市はすっとわかりましたが、残りの2市はどこでしたっけ?

香芝市と葛城市にはほとんどなじみがなくて、すっかり忘れておりました。

奈良県の郡は7つで、27町村 があります。

郡はいくつ言えるかしら…。

吉野郡はわかりますが、残りの6郡は…。

更にそれらの郡にはどんな町村があるのかしら。

うろ覚え状態です。

----------------------

添上郡 *消滅

A山辺郡 1村

B生駒郡 4町

C磯城郡 3町

D宇陀郡 2村

E高市郡 2町村

F北葛城郡 4町

南葛城郡 *消滅

宇智郡 *消滅

G吉野郡 3町8村

*印は消滅

A 山辺郡

1 やまぞえむら 山添村

B 生駒郡

2 へぐりちょう 平群町

3 さんごうちょう 三郷町

4 いかるがちょう 斑鳩町

5 あんどちょう 安堵町

C 磯城郡

6 かわにしちょう 川西町

7 みやけちょう 三宅町

8 たわらもとちょう 田原本町

D 宇陀郡

9 そにむら 曽爾村

10みつえむら 御杖村

E 高市郡

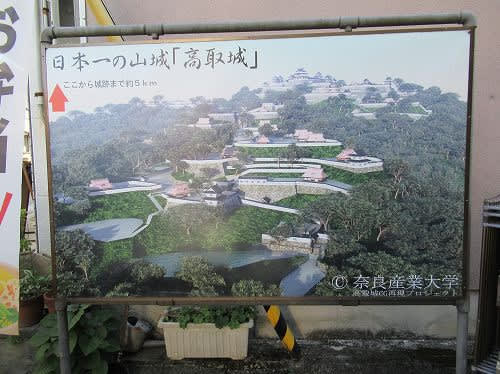

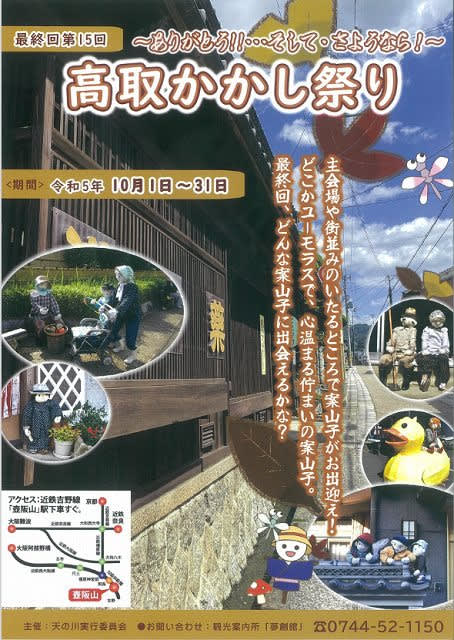

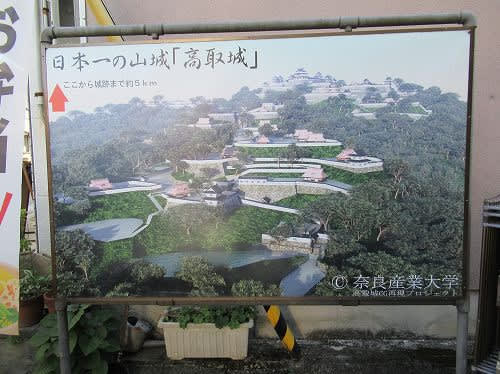

11 たかとりちょう 高取町

12 あすかむら 明日香村

F 北葛城郡

13 かんまきちょう 上牧町

14 おうじちょう 王寺町

15 こうりょうちょう 広陵町

16 かわいちょう 河合町

G 吉野郡

17 よしのちょう 吉野町

18 おおよどちょう 大淀町

19 しもいちちょう 下市町

20 くろたきむら 黒滝村

21 てんかわむら 天川村

22 のせがわむら 野迫川村

23 とつかわむら 十津川村

24 しもきたやまむら 下北山村

25 かみきたやまむら 上北山村

26 かわかみむら 川上村

27 ひがしよしのむら 東吉野村

---------------------------------------------------------------

2023年10月、私は奈良県の南端にある、吉野郡十津川村に初めて足を踏み入れる機会を得ました。

その記録は後日のブログで紹介します。

町村で行ったことのあるのは、

4 いかるがちょう 斑鳩町 ※法隆寺中宮寺

8 たわらもとちょう 田原本町 ※奈良交通創立80周年記念イベント

9 そにむら 曽爾村 ※曾爾高原のススキ

11 たかとりちょう 高取町 ※高取町ひな祭り

12 あすかむら 明日香村 ※岡寺

15 こうりょうちょう 広陵町 ※馬見丘陵公園

16 かわいちょう 河合町 ※馬見丘陵公園

17 よしのちょう 吉野町 ※吉野の桜

23 とつかわむら 十津川村 ※2023年10月の旅

だけです。

まだまだ楽しみはいっぱい残っています。