「春日若宮おん祭」は、平安時代に関白藤原忠通(ただみち)が天下太平を願って始めた祭りで、 今年がちょうど888回目。

過去4回は新型コロナウイルス禍や雨天で縮小されましたが、今年は5年ぶりに通常の規模で開催されました。

五穀豊穣や国の安泰を願う「春日若宮おん祭」は、平安時代から続く春日大社の摂社若宮神社の祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

「今年こそはお渡り式の行列の最初から最後まで全部見よう」と思って、出かけました。

12時、近鉄奈良駅に到着して、駅の少し東側の道路の縁石に座り、「お渡り式」を待ちました。

12時06分に、行列の一番最初の人が私の前を通過しました。

お渡りは、第一番日使(ひのつかい)から第十二番大名行列まで続きます。

行列の一番最後の集団が通り過ぎた後、パトカーが私の前を通過したのが、13時01分。

ちょうど1時間。

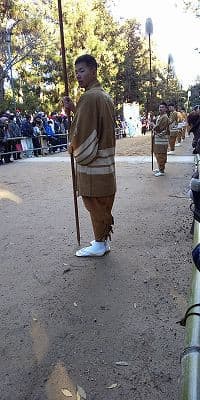

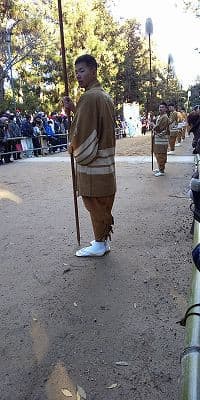

古式装束に身を包んだ 約1000人・馬50頭の行列をのんびりゆっくり楽しませてもらいました。

2023年12月17日、近鉄奈良駅近くで撮った写真を順番に列挙します。

第一番 日使(ひのつかい)

第二番 神子(みこ)

第三番 細男・相撲(せいのお・すもう)

第四番 猿楽(さるがく)

第五番 田楽(でんがく)

第六番 馬長児(ばちょうのちご)

第七番 競馬(けいば)

第八番 流鏑馬(やぶさめ)

第九番 将馬(いさせうま)

第十番 野太刀(のだち)他

第十一番 大和士(やまとざむらい)

第十二番 大名行列(だいみょうぎょうれつ)

指先がちょっと冷たい程度の寒さの中、行列の最初から最後まで見ることができて、私は大満足で、移動しました。

-----------------------------------------------------------------------

https://www.kasugataisha.or.jp/onmatsuri/owatari.html より引用

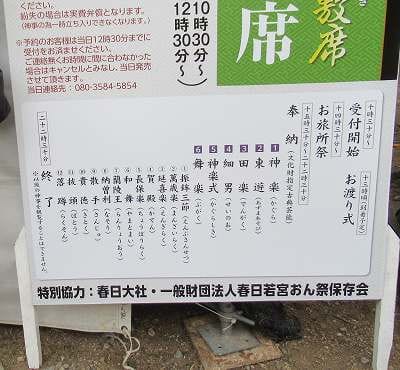

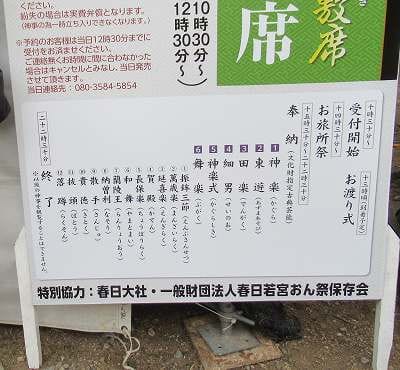

12月17日 お渡り式紹介

ご神霊が多くの供奉(くぶ)を従えてお旅所の行宮(あんぐう)へ遷られることを一般にお渡りと言うが、おん祭の場合はご神霊の行列ではなく既に行宮へ遷られた若宮神のもとへ、芸能集団や祭礼に加わる人々が社参する行列の事をいう。

この様子は、意匠を凝らした華やかな風流の行列としておん祭の大きな魅力の一つとなっている。明治以降加わった先行の行列と古式を伝える伝統の行列が、登大路を西に下り、近鉄奈良駅より油阪を経て、JR奈良駅前からまっすぐ東へ三条通りを登り、一の鳥居を入ってすぐ南側の「影向の松(ようごうのまつ)」の前で「松の下式(まつのしたしき)」を行ってお旅所へ練り込む。

中心は平安時代から江戸時代に至る風俗を満載した伝統行列の部分である。創始の際には「楽人・日使・巫女・伝供御供・一物・細男・猿楽・競馬・流鏑馬・田楽」とその骨格を整えており、旧儀が長く守られながら、時代の流れに応じた姿を見せるのがこのお渡りである。(お渡り行列の衣裳は、十二月十五日から大宿所で拝観できる。)

第一番

日使(ひのつかい)

第二番

神子(みこ)

第三番

細男・相撲(せいのお・すもう)

第四番

猿楽(さるがく)

第五番

田楽(でんがく)

第六番

馬長児(ばちょうのちご)

第七番

競馬(けいば)

第八番

流鏑馬(やぶさめ)

第九番

将馬(いさせうま)

第十番

野太刀(のだち)他

第十一番

大和士(やまとざむらい)

第十二番

大名行列(だいみょうぎょうれつ)

-----------------------------------------------------------------------

http://www.koto-netpress.com/bookmark/onmatsuri/sight/scene02.html

第一番 日使(ひのつかい) 日使(ひのつかい)とは関白藤原忠通がおん祭に向かう途中で病気になり、お供の楽人にその日の使いをさせたことが始まりと言われています。

第二番 巫女(みこ) 春日大社では巫女を伝統的に『ミカンコ』と呼びます。錦の袋は「御蓋(おんかさ)」で、春日明神が影向された時に用いたものと伝えられています。

第三番 細男・相撲(せいのお・すもう) 神功皇后の伝説にちなんだ独得の細男の舞を演じる集団です。浄衣(じょうえ)という白衣姿で馬に乗って進み、後には、赤や緑の袍を着た十番力士行司・支証が続きます。

第四番 猿楽(さるがく) 猿楽(さるがく)は能楽の古名です。松の下では「開ロ(かいこう)」「弓矢立合(たちあい)」「三笠風流」を演じ、お旅所入口では金春大夫が「埒(らち)明け」を行います。

第五番 田楽(でんがく) 華やかな五色のご幣をおし立てて、綾藺笠(あやいがさ)をつけ、編木(ささら)・笛・太鼓を持ちます。おん祭で行われる芸能のうちで最も興福寺と深い関係をもってきた芸能集団です。

第六番 馬長児(ばちょうのちご) 山鳥の尾を立てたひで笠をかぶり、背中に牡丹の造花を背負った少年。馬長児には、従者が二人ずつ従い、五色の短冊をつけた笹竹を持ち、龍の造り物をかぶり、腰に木履を一足吊り下げています。

第七番 競馬(けいば) 赤と緑の錦地の裲襠装束(りょうとうしょうぞく)を着た騎者が、馬出橋からお旅所前の勝敗榊までを競います。競馬の勝敗により左舞の蘭陵王と右舞の納曽利の順番が決まります。

第八番 流鏑馬(やぶさめ) 旧儀通り揚児を先頭に三騎の稚児が、一の鳥居内の参道で祝投扇(いわいのなげおうぎ)の所作を行い、三つの的を順番に射ながら進んでいきます。

第九番 将馬(いさせうま) かつて大和の大名家中より神前に献じられた馬を引いた名残りで。神前に馬を献じた古い習わしを示すもので馬上には人を乗せません。

第十番 野太刀(のだち)他 5.5メートルほどもある大型の野太刀を先頭に中太刀・小太刀・薙刀(なぎなた)・数槍(かずやり)と続きます。

第十一番 大和士(やまとざむらい) 射手児を先頭に流鏑馬を奉納した大和武士の伝統を受け継いだ大和士の一団です。

第十二番 大名行列(だいみょうぎょうれつ) 大名行列は、江戸時代からお渡りに加わったもので、武家の祭礼の伝統を大和国内の郡山藩・高取藩などが受け継いで供奉しました。子供大名行列や郡山藩の行列もあり、お渡りの最後尾をしめくくります。

-----------------------------------------------------------------------