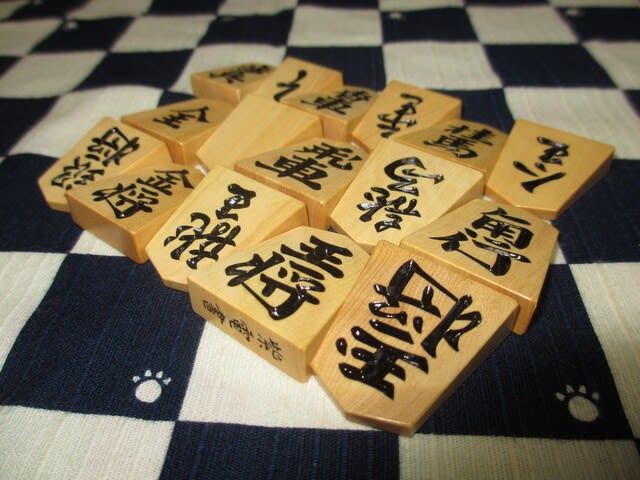

木村名人の一字書です。

後戻りできないように、

玉将から彫り始めました。

直感なのですが、

いままで木村名人書が上手く作れなかった原因は複数あり、

その原因の一つがこの玉将のような気がしています。

何処とは言えないのですが、

字母紙どおりではなく、

ちょっと変えて彫っています。

文字の「座り」が良くなった気がしますが、

他の駒とのバランスを見て、

また直すかも知れません。

後戻りできないように、

玉将から彫り始めました。

直感なのですが、

いままで木村名人書が上手く作れなかった原因は複数あり、

その原因の一つがこの玉将のような気がしています。

何処とは言えないのですが、

字母紙どおりではなく、

ちょっと変えて彫っています。

文字の「座り」が良くなった気がしますが、

他の駒とのバランスを見て、

また直すかも知れません。

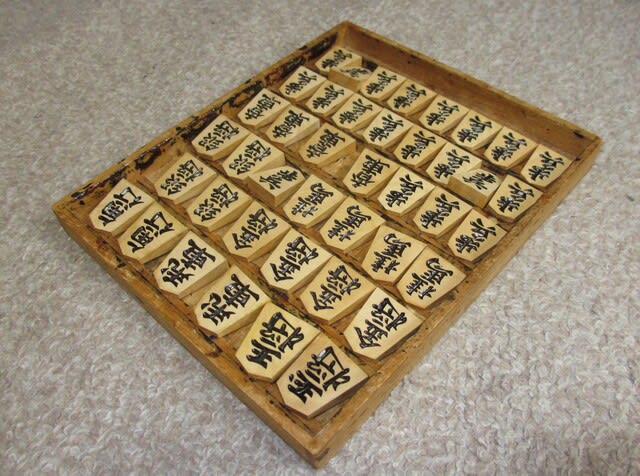

自宅に戻っております三田玉枝です。

作り直した駒が意外と馴染まず、

まだ白っぽいです。

隷書を見慣れている方は少なく、

使いにくいので出番が少ないのかも知れませんね。

あっ、手前の「と金」、

目止めが残っているので反射してますね。

後で直します。

ついでに銘もやり直します。

作り直した駒が意外と馴染まず、

まだ白っぽいです。

隷書を見慣れている方は少なく、

使いにくいので出番が少ないのかも知れませんね。

あっ、手前の「と金」、

目止めが残っているので反射してますね。

後で直します。

ついでに銘もやり直します。

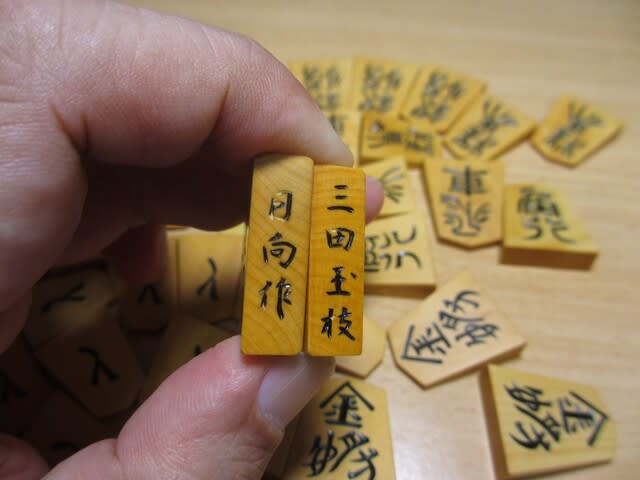

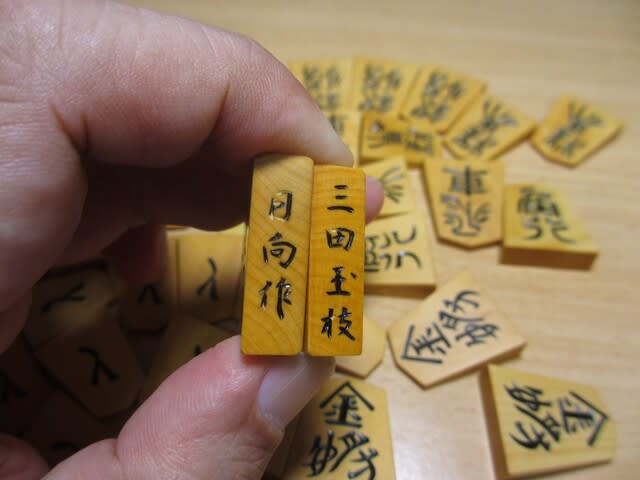

十四世名人木村書です。

過去二回作ってますが、

どちらも不満が残ってしまった、

私にとっては苦手な書体です。

出来がかなり悪かった一回目の作品は、

戒めとして今でも手元に残しています。

木村文俊調の面長な木地を充て、

字母は一字に変更しました。

気合入れて作ります。

過去二回作ってますが、

どちらも不満が残ってしまった、

私にとっては苦手な書体です。

出来がかなり悪かった一回目の作品は、

戒めとして今でも手元に残しています。

木村文俊調の面長な木地を充て、

字母は一字に変更しました。

気合入れて作ります。

篁輝をメンテしています。

彫り埋め駒は、盤と接する面積が一番大きいので、

その分汚れやすいのが難点ですね。

ちょっとしか使ってないのに、

結構汚れていました。

あんまり上手く彫れていなかった、

駒尻の銘をついでに直します。

彫り埋め駒は、盤と接する面積が一番大きいので、

その分汚れやすいのが難点ですね。

ちょっとしか使ってないのに、

結構汚れていました。

あんまり上手く彫れていなかった、

駒尻の銘をついでに直します。

蜀紅です、彫り始めました。

完成した作品の数からして、

最も多く彫っているのが、

この蜀紅の歩兵かも知れません。

そのせいでしょうか、

滑らかにスタートできました。

蜀紅は故・八代目駒権師を代表する書体、

彫駒が最も似合う書体です。

完成した作品の数からして、

最も多く彫っているのが、

この蜀紅の歩兵かも知れません。

そのせいでしょうか、

滑らかにスタートできました。

蜀紅は故・八代目駒権師を代表する書体、

彫駒が最も似合う書体です。

紫電です。

水研ぎをして、乾燥させているところです。

この段階では、余分な漆がまだ残ってますので、

ちゃんと出来ているか否かは、

まだ分かりません。

ただ、一番怖がっていた漆の滲みは無い様です。

完全に乾いたら、研磨の作業に入ります。

水研ぎをして、乾燥させているところです。

この段階では、余分な漆がまだ残ってますので、

ちゃんと出来ているか否かは、

まだ分かりません。

ただ、一番怖がっていた漆の滲みは無い様です。

完全に乾いたら、研磨の作業に入ります。

次の作品の準備に入ります。

こちらもお客様からご支給頂きました、

御蔵島黄楊斑入りの柾目で作る、

蜀紅(しょっこう)です。

蜀紅を作るのは6回目になりますが、

前回作った時から一年半も経っているので、

気持ちは新鮮です。

書体と木地のバランスは良いと思います。

こちらもお客様からご支給頂きました、

御蔵島黄楊斑入りの柾目で作る、

蜀紅(しょっこう)です。

蜀紅を作るのは6回目になりますが、

前回作った時から一年半も経っているので、

気持ちは新鮮です。

書体と木地のバランスは良いと思います。