10月7日(木)妻と二人で東京ディズニーシーに行ってきました。

9月末で38年間のサラリーマン生活を終えた私は、妻との第一の約束である東京ディズニーランドへ行くことにしました。

千葉と言っても東京駅からJR京葉線で約15分の舞浜駅で下車と意外に近い距離でした。

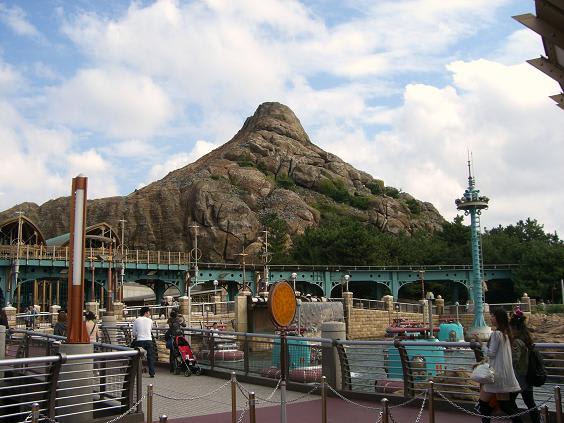

ディズニーシープラザから「ハロウィーン2010」の横断幕の下をくぐると「メディテレーニアンハーバー」(ロマンチックな南ヨーロッパの港町)です。

早速、ショーが始まりました。

開園して間もない平日の午前9時過ぎなのに、もうこの人だかりです。

女性が圧倒的に多く、8割ぐらいかな。

「ポートディスカバリー」(時空を超えた未来のマリーナ)では、突然方向を変えたり、くるくる回ったり、どこに進むかわからない、ドキドキのウォータービークルという丸いボートに妻と二人で乗って、まるで35年前にもどったような、はしゃぎようでした。

蒸気船「トランジットスチーマーライン」が東京ディズニーシーをゆったりと一周しています。

「ロストリバーデルタ」(中央アメリカの失われた古代文明)では燃え上がる炎、立ち込める蒸気…。

古代神をまつった遺跡の発掘現場で、数々の異常な現象が!

その中をジェットコースターが駆け抜けるアトラクションが大人気ですが、私は昔からこの手の乗り物が苦手なので遠慮させてもらいました。

「アラビアンコースト」(魔法と神秘に包まれたアラビアンナイトの世界)では、魔法のランプの力を手に入れた意地悪マジシャンがマジックショーを見せてくれたあと、船乗りシンドバッドとの冒険の旅を楽しませてもらいました。

写真撮影を禁止されているのが残念でした。

「マーメイドラグーン」(人魚姫アリエルと仲間たちのゆかいな海底王国)では、潮だまりの上をトビウオに乗ってかけ抜ける、楽しいジェットコースターに嬌声を上げました。

この程度のコースターなら大丈夫だろうと思って勇気を奮って乗りましたが、やはり怖かったです。(笑)

海底レストランでホタテクリームコロッケサンドとコーヒーの昼食をとった後、「ミステリアスアイランド」(天才科学者ネモ船長の驚異に満ちた秘密基地)を通り抜け、「メディテレーニアンハーバー」に戻り「アメリカンウォーターフロント」(ノスタルジーあふれるニューヨークとケープコッド)へ向かいます。

「ウォーターフロントパーク」は12時20分からの「ミステリアス・マスカレードパーティ」で大変な盛り上がりようでした。

「ブロードウェイ・ミュージックシアター」では妻のお目当ての「ビッグバンドビート」が13時50分から開演です。

スイングジャズにのせてディズニーの仲間たちがおしゃれなライブエンターテイメントを楽しませてくれました。

ラストの「Sing,Sing,Sing」は圧巻でした。

14時30分から「メディテレーニアンハーバー」では「レジェンド・オブ・ミシカ」が始まりました。

広大な海と陸を舞台に、人間と伝説の生き物たちとの出会いや喜びを、圧倒的なスケールと独創的なストーリーで綴った、エンターテイメントショーでした。

ディズニーハロウィーンのショーとエンタテイメントは夜まで続きますが、15時を過ぎたので、エンポーリオというお店で孫たちに土産を買って、名残を惜しみつつも、このへんで帰路に着きました。

人気blogランキングへ