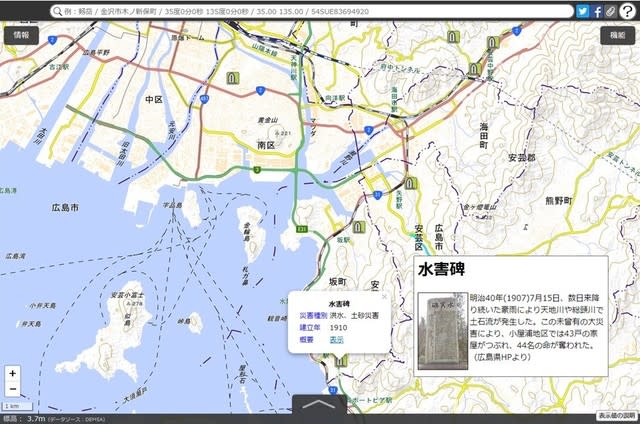

(左が広島県坂町小屋浦地区に残る水害碑、右は岡山県真備町の大洪水供養塔(国土交通省) )

① ""伝えよ災害の教訓「自然災害伝承碑」新しい地図記号が誕生""

2019年03月21日 06時30分

記憶に新しい昨年7月の西日本豪雨。甚大な被害に見舞われた広島県や岡山県では、過去にも幾度となく大水害が起きているにもかかわらず、その教訓が生かされていなかったことから、国土地理院は今年6月以降、全国に建立されている自然災害を伝える記念碑や、その伝承内容についてウェブサイト上で公開すると発表した。これにともなって、13年ぶりに新たな地図記号「自然災害伝承碑」を制定する。

地図記号は現在、約130種類ほどある。それらは時代の変化とともに見直しが行われ、使われなくなった記号は削除されたり、形を変えてきた。最近、加わったのは、2006年6月の「風力発電用の風車」と「老人ホーム」のふたつだ。

(国土地理院はウェブ上の「地理院地図」で、各地の自然災害碑を紹介していく )

地理院によると、昨年の西日本豪雨の被災地のひとつである広島県坂町小屋浦地区には、1907(明治40)年7月にも大雨で川が氾濫して土石流が発生し、40人以上が死亡するなどの水害があったほか、岡山県倉敷市真備町でも1826(明治26)年10月の台風で423人が死亡するなど、過去にも幾度となく被災した歴史がある。

それぞれ水害碑や供養塔の形で被災状況を伝える石碑が残されているが、地域住民の間では「石碑があるのは知っていたが、内容はよく読んでいなかった」という声が聞かれるなど、石碑に託された先人からのメッセージが十分に活かされていなかったという。

国土地理院は今回、これらの災害記念碑を誰でも見られるように地図上に掲載し、防災・減災への活用をめざす。具体的には来月4月から地方自治体と連携して情報収集を開始し、集めた情報については、6月以降にウェブ地図「地理院地図」に公開。9月からは2万5千分1地形図への掲載も始めるという。

地理院は「地元の歩こう会などの探訪コースに組み入れて貰ったり、小中学校の授業などで使ってもらうことで、防災意識を高めてもらいたい」と話している。

※ 良い取り組みだと思います。