都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

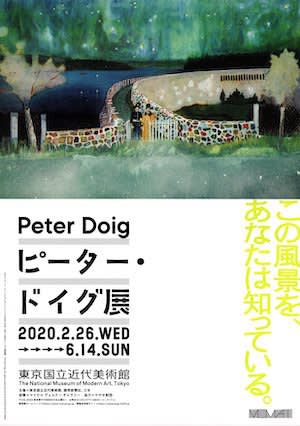

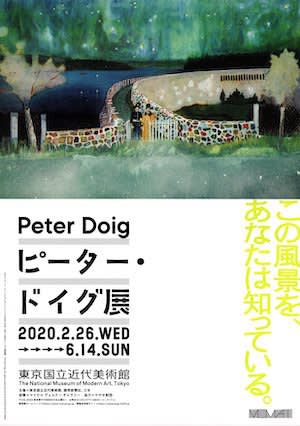

「ピーター・ドイグ展」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館

「ピーター・ドイグ展」

2020/2/26~10/11

東京国立近代美術館で開催中の「ピーター・ドイグ展」を見てきました。

1959年にスコットランドのエジンバラに生まれたピータ・ドイグは、トリニダード・トバゴとカナダで育つと、後にターナー賞にノミネートされるなどして注目を集め、2002年よりトリニダードへ拠点を移しては絵画を描いてきました。

そのドイグの日本初の個展が今回の展覧会で、初期から近作までの油彩画32点と、自身のスタジオで主催する映画会のためのポスター「スタジオフォルムクラブ」の40点が一堂に並んでいました。

1983年にロンドンのセント・マーティンズ・スクール・オブ・アートを卒業したドイグは、1986年に10代を過ごしたカナダに戻ると、舞台美術の仕事をしながら、絵画制作に勤しむようになりました。そしてロンドンに戻りチェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで修士号を取得すると、1994年にはターナー賞にノミネートされ、イギリスの現代アートシーンで一躍脚光を浴びました。

この頃のドイグの作品は、主にカナダの風景を主題にしているものの、写実として捉えているのではなく、映画や広告、雑誌、また古い葉書など多様なイメージを取り込んでは、1つの象徴的とも言える風景を築いていました。

ピーター・ドイグ「ブロッター」 1993年 リバプール国立美術館

「ブロッター」は、寒々とした森の中、凍った水の上で立つ一人の男を描いていて、紫色の水面には白い氷や雪が斑らに広がっていました。水面と木立が白い岸辺の帯で分割されているような構図が独特で、手前から奥の森へと向かう遠近感が強く感じられました。また男は肩を落としながら、水面に映る自らの姿を見やっていて、何やら考え事をしているようにも思えました。どことなく内省的な心持ちが風景へ滲み出ている作品と言えるかもしれません。

ピーター・ドイグ「コンクリート・キャビンII」 1992年 アローラ・コレクション

私が初期のドイグで特に惹かれたのは、フランス北西部にあるコルビュジエが建てた集合住宅をモチーフとした、「コンクリート・キャビンII」でした。白く大きなアパートが、手前の暗色の樹木に遮られるかのように建っていて、赤や黄色など色面が建物の一部に塗られていました。アパートの横のラインと樹木の縦のラインが力強く交差していて、手前と奥、縦と横との関係が全て対比的に示されていました。

ピーター・ドイグ「ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ」 2000〜2002年 シカゴ美術館

チラシ表紙を飾ったのが、ドイツのダム湖を写した古い絵葉書を参照したとされる、「ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ」でした。左後方の深い青みをたたえたダム湖を背に、手前の門に二人の男が正面を向いて立っていて、門からは赤や青、それに黄色などが宝石のように散りばめられた壁が右後方へと湾曲して伸びていました。人物はドイグが学生時代、イギリスの国立歌劇場の衣装係として働いていた頃の写真に由来すると言われています。

ピーター・ドイグ「ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ」 2000〜2002年 シカゴ美術館 *部分

ダム湖の上に広がる空はやや暗いエメラルドグリーンで染まっていて、白く輝かしい星がいくつか瞬いていました。そして門の手前にも同じように薄緑色をした地面が広がっていて、砂糖を結晶化させたような絵具の層が独特の質感を見せていました。実のところドイグの初期の作品は、絵具の物質感が強く、時に浮き上がっていて、近付いて目に飛び込んでくる画肌にも大いに魅力を感じました。

2000年にドイグは幼少期を暮らしたトリニダード・トバゴへの滞在制作に招待されると、2002年から活動の拠点を同国の首都、ポート・オブ・スペインへと移しました。そして南国の海辺の風景や、トリニダードで日常的に目にするモチーフなどを描くようになりました。

ピーター・ドイグ「ラペイルーズの壁」 2004年 ニューヨーク近代美術館

「ラペイルーズの壁」は、ポート・オブ・スペインの中心地にある墓地の壁を舞台としていて、日傘を持って歩く男を後ろから描いていました。墓地といっても、壁のみが捉えられているのみで、中は判然とせず、むしろ広い水色の空と赤褐色の壁、そして強い日差しを思わせる黄土色の地面のコントラストが印象に残りました。ロードムービーの一場面を見ているような雰囲気があるかもしれません。

ピーター・ドイグ「赤い船(想像の少年たち)」 2004年 個人蔵

鬱蒼とした南国のジャングルの中、緑色の水面を進む赤いボートを描いたのが「赤い船(想像の少年たち)」で、白い服を来た6名の人物が乗っていました。しかし背後の木々然り、水面も人物も、爛れたような色面のみで象られていて、表情も判別せず、今にも溶けて無くなってしまうかのような不穏な空気を感じてなりませんでした。

ピーター・ドイグ「ピンポン」 2006〜2008年 ローマン家

「ピンポン」は屋外で卓球する男を描いていて、卓球台の後ろには矩形に単純化された青や黒のビールケースが堆く積まれていました。右側の男は、いかにも真剣そうな面持ちで赤いラケットを構えているものの、相手の姿はなく、そもそもピンポン玉も描かれていませんでした。こうした一見、具象的なようで、謎めいた雰囲気を持っているのも、ドイグの絵画の大きな魅力かもしれません。

ピーター・ドイグ「夜の水浴者たち」 2019年 作家蔵

空、海、そして砂浜に3分割された色面の中、青い肌の女性が横たわっているのが「夜の水浴者たち」で、女性は眠っているかと思いきや、微かに目を開けてこちらを見やっていました。画面は滑りを伴うような感触を見せていて、初期作に比べて明かに薄塗りでした。ドイグの絵画は、時代を追うごとに筆触は素早く、絵具も薄くなっていて、時にキャンバス地が透けているものもありました。そうした画風の変化を辿られるのも、今回の個展の1つの見どころではないでしょうか。

右:ピーター・ドイグ「カヌー=湖」 1997〜1998年 ヤゲオ財団コレクション、台湾

左:ピーター・ドイグ「エコー湖」 1998年 テート

1枚の絵の中で様々なモチーフが関係を持ち、時間や空間を超えては物語を生み出すドイグの絵画を前にすると、時にイリュージョンを目にしているような錯覚に陥るかもしれません。

ピーター・ドイグ「花の家(そこで会いましょう)」 2007〜2009年 ニューヨーク近代美術館

具象的でありながら、歪みを伴い、また明るく美しい色彩を基調としつつも、不思議と毒々しく、一抹の恐怖感すら覚えるドイグの作品の魅力は、到底一言で表せられるものではありません。見たことがあるようで見たことのない景色にのまれながら、絵画の中の世界を彷徨うかのような鑑賞体験を得ることができました。

ピーター・ドイグ「スタジオフォルムクラブ」 展示風景

最後に入場に関する情報です。「ピーター・ドイグ展」は、東京国立近代美術館の新型コロナウイルス感染症対策に伴い、日時指定予約制が導入されました。これからチケットを購入する際は、事前にWEBサイトで入場時間を指定する必要があります。

一方で既に前売券などのチケットを持っている場合や、観覧料が無料対象となる際(中学生以下や招待券。)は、原則、開館時間中に自由に入場することが可能です。但し混雑状況に応じては制限されることもあります。

実のところ、私も事前にチケットを確保していたため、予約せずに直接、美術館へ出向きましたが、日曜の午後の時間帯でも待つことなくスムーズに入場できました。また美術館の窓口でも状況に応じ、当日券が販売されていて、こちらを利用する方も少なからず見受けられました。

マスクの着用や入館時の検温と手指の消毒も行われています。場内は思っていたよりも賑わっていましたが、混雑するほどではありませんでした。

2月26日に1度、開幕した「ピーター・ドイグ展」ですが、僅か2日間で臨時休館し、その後、緊急事態宣言などを受け、実に3ヶ月以上も開催できない状態が続きました。結果的に6月12日に再開館し、会期も当初の6月14日から10月14日までと大幅に延長されました。

ピーター・ドイグ「ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)」 2015年 作家蔵

ドイグの作品を今回ほどのスケールにて見る機会は当面望めそうもありません。その意味では一期一会の展覧会と言えそうです。

会場内の撮影が可能です。10月11日まで開催されています。おすすめします。

「ピーター・ドイグ展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2020年2月26日(水)~10月11日(日) *会期延長

休館:月曜日。

*但し8月10日、9月21日は開館。8月11日(火)、9月23日(水)。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜・土曜日の夜間開館は当面中止。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般1700円、大学生1100円、高校生600円。中学生以下無料。

*同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

*入場は日時指定予約制。

*8⽉1⽇(土)〜8⽉30⽇(⽇)は、⼤学⽣と高校生が無料。要学生証。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

「ピーター・ドイグ展」

2020/2/26~10/11

東京国立近代美術館で開催中の「ピーター・ドイグ展」を見てきました。

1959年にスコットランドのエジンバラに生まれたピータ・ドイグは、トリニダード・トバゴとカナダで育つと、後にターナー賞にノミネートされるなどして注目を集め、2002年よりトリニダードへ拠点を移しては絵画を描いてきました。

そのドイグの日本初の個展が今回の展覧会で、初期から近作までの油彩画32点と、自身のスタジオで主催する映画会のためのポスター「スタジオフォルムクラブ」の40点が一堂に並んでいました。

1983年にロンドンのセント・マーティンズ・スクール・オブ・アートを卒業したドイグは、1986年に10代を過ごしたカナダに戻ると、舞台美術の仕事をしながら、絵画制作に勤しむようになりました。そしてロンドンに戻りチェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで修士号を取得すると、1994年にはターナー賞にノミネートされ、イギリスの現代アートシーンで一躍脚光を浴びました。

この頃のドイグの作品は、主にカナダの風景を主題にしているものの、写実として捉えているのではなく、映画や広告、雑誌、また古い葉書など多様なイメージを取り込んでは、1つの象徴的とも言える風景を築いていました。

ピーター・ドイグ「ブロッター」 1993年 リバプール国立美術館

「ブロッター」は、寒々とした森の中、凍った水の上で立つ一人の男を描いていて、紫色の水面には白い氷や雪が斑らに広がっていました。水面と木立が白い岸辺の帯で分割されているような構図が独特で、手前から奥の森へと向かう遠近感が強く感じられました。また男は肩を落としながら、水面に映る自らの姿を見やっていて、何やら考え事をしているようにも思えました。どことなく内省的な心持ちが風景へ滲み出ている作品と言えるかもしれません。

ピーター・ドイグ「コンクリート・キャビンII」 1992年 アローラ・コレクション

私が初期のドイグで特に惹かれたのは、フランス北西部にあるコルビュジエが建てた集合住宅をモチーフとした、「コンクリート・キャビンII」でした。白く大きなアパートが、手前の暗色の樹木に遮られるかのように建っていて、赤や黄色など色面が建物の一部に塗られていました。アパートの横のラインと樹木の縦のラインが力強く交差していて、手前と奥、縦と横との関係が全て対比的に示されていました。

ピーター・ドイグ「ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ」 2000〜2002年 シカゴ美術館

チラシ表紙を飾ったのが、ドイツのダム湖を写した古い絵葉書を参照したとされる、「ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ」でした。左後方の深い青みをたたえたダム湖を背に、手前の門に二人の男が正面を向いて立っていて、門からは赤や青、それに黄色などが宝石のように散りばめられた壁が右後方へと湾曲して伸びていました。人物はドイグが学生時代、イギリスの国立歌劇場の衣装係として働いていた頃の写真に由来すると言われています。

ピーター・ドイグ「ガストホーフ・ツァ・ムルデンタールシュペレ」 2000〜2002年 シカゴ美術館 *部分

ダム湖の上に広がる空はやや暗いエメラルドグリーンで染まっていて、白く輝かしい星がいくつか瞬いていました。そして門の手前にも同じように薄緑色をした地面が広がっていて、砂糖を結晶化させたような絵具の層が独特の質感を見せていました。実のところドイグの初期の作品は、絵具の物質感が強く、時に浮き上がっていて、近付いて目に飛び込んでくる画肌にも大いに魅力を感じました。

2000年にドイグは幼少期を暮らしたトリニダード・トバゴへの滞在制作に招待されると、2002年から活動の拠点を同国の首都、ポート・オブ・スペインへと移しました。そして南国の海辺の風景や、トリニダードで日常的に目にするモチーフなどを描くようになりました。

ピーター・ドイグ「ラペイルーズの壁」 2004年 ニューヨーク近代美術館

「ラペイルーズの壁」は、ポート・オブ・スペインの中心地にある墓地の壁を舞台としていて、日傘を持って歩く男を後ろから描いていました。墓地といっても、壁のみが捉えられているのみで、中は判然とせず、むしろ広い水色の空と赤褐色の壁、そして強い日差しを思わせる黄土色の地面のコントラストが印象に残りました。ロードムービーの一場面を見ているような雰囲気があるかもしれません。

ピーター・ドイグ「赤い船(想像の少年たち)」 2004年 個人蔵

鬱蒼とした南国のジャングルの中、緑色の水面を進む赤いボートを描いたのが「赤い船(想像の少年たち)」で、白い服を来た6名の人物が乗っていました。しかし背後の木々然り、水面も人物も、爛れたような色面のみで象られていて、表情も判別せず、今にも溶けて無くなってしまうかのような不穏な空気を感じてなりませんでした。

ピーター・ドイグ「ピンポン」 2006〜2008年 ローマン家

「ピンポン」は屋外で卓球する男を描いていて、卓球台の後ろには矩形に単純化された青や黒のビールケースが堆く積まれていました。右側の男は、いかにも真剣そうな面持ちで赤いラケットを構えているものの、相手の姿はなく、そもそもピンポン玉も描かれていませんでした。こうした一見、具象的なようで、謎めいた雰囲気を持っているのも、ドイグの絵画の大きな魅力かもしれません。

ピーター・ドイグ「夜の水浴者たち」 2019年 作家蔵

空、海、そして砂浜に3分割された色面の中、青い肌の女性が横たわっているのが「夜の水浴者たち」で、女性は眠っているかと思いきや、微かに目を開けてこちらを見やっていました。画面は滑りを伴うような感触を見せていて、初期作に比べて明かに薄塗りでした。ドイグの絵画は、時代を追うごとに筆触は素早く、絵具も薄くなっていて、時にキャンバス地が透けているものもありました。そうした画風の変化を辿られるのも、今回の個展の1つの見どころではないでしょうか。

右:ピーター・ドイグ「カヌー=湖」 1997〜1998年 ヤゲオ財団コレクション、台湾

左:ピーター・ドイグ「エコー湖」 1998年 テート

1枚の絵の中で様々なモチーフが関係を持ち、時間や空間を超えては物語を生み出すドイグの絵画を前にすると、時にイリュージョンを目にしているような錯覚に陥るかもしれません。

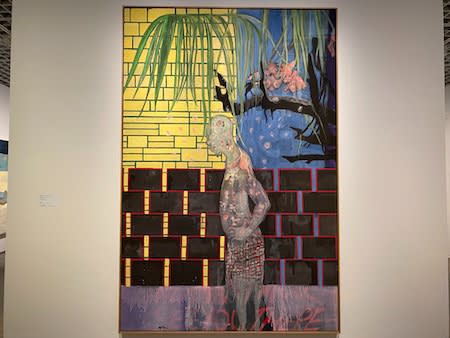

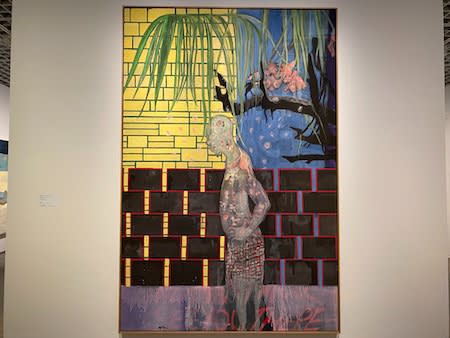

ピーター・ドイグ「花の家(そこで会いましょう)」 2007〜2009年 ニューヨーク近代美術館

具象的でありながら、歪みを伴い、また明るく美しい色彩を基調としつつも、不思議と毒々しく、一抹の恐怖感すら覚えるドイグの作品の魅力は、到底一言で表せられるものではありません。見たことがあるようで見たことのない景色にのまれながら、絵画の中の世界を彷徨うかのような鑑賞体験を得ることができました。

ピーター・ドイグ「スタジオフォルムクラブ」 展示風景

最後に入場に関する情報です。「ピーター・ドイグ展」は、東京国立近代美術館の新型コロナウイルス感染症対策に伴い、日時指定予約制が導入されました。これからチケットを購入する際は、事前にWEBサイトで入場時間を指定する必要があります。

【美術館】入館は日時指定制📅✔#ピータードイグ展 の日時指定券はチケットぴあにて販売中 https://t.co/rKz5qwkC5N ※要手数料こちらのチケットで所蔵作品展も同時にご覧いただけます🎫なお美術館の券売窓口にて当日券を販売していますが、混雑状況に応じて入場をお待ちいただく場合があります。

— 【公式】東京国立近代美術館 広報 (@MOMAT60th) June 16, 2020

一方で既に前売券などのチケットを持っている場合や、観覧料が無料対象となる際(中学生以下や招待券。)は、原則、開館時間中に自由に入場することが可能です。但し混雑状況に応じては制限されることもあります。

実のところ、私も事前にチケットを確保していたため、予約せずに直接、美術館へ出向きましたが、日曜の午後の時間帯でも待つことなくスムーズに入場できました。また美術館の窓口でも状況に応じ、当日券が販売されていて、こちらを利用する方も少なからず見受けられました。

マスクの着用や入館時の検温と手指の消毒も行われています。場内は思っていたよりも賑わっていましたが、混雑するほどではありませんでした。

2月26日に1度、開幕した「ピーター・ドイグ展」ですが、僅か2日間で臨時休館し、その後、緊急事態宣言などを受け、実に3ヶ月以上も開催できない状態が続きました。結果的に6月12日に再開館し、会期も当初の6月14日から10月14日までと大幅に延長されました。

ピーター・ドイグ「ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)」 2015年 作家蔵

ドイグの作品を今回ほどのスケールにて見る機会は当面望めそうもありません。その意味では一期一会の展覧会と言えそうです。

会場内の撮影が可能です。10月11日まで開催されています。おすすめします。

「ピーター・ドイグ展」 東京国立近代美術館(@MOMAT60th)

会期:2020年2月26日(水)~10月11日(日) *会期延長

休館:月曜日。

*但し8月10日、9月21日は開館。8月11日(火)、9月23日(水)。

時間:10:00~17:00

*毎週金曜・土曜日の夜間開館は当面中止。

*入館は閉館30分前まで

料金:一般1700円、大学生1100円、高校生600円。中学生以下無料。

*同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」も観覧可。

*入場は日時指定予約制。

*8⽉1⽇(土)〜8⽉30⽇(⽇)は、⼤学⽣と高校生が無料。要学生証。

場所:千代田区北の丸公園3-1

交通:東京メトロ東西線竹橋駅1b出口徒歩3分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )