昔々 なんでこんな形の飛行機が作られたか疑問に思った。

気になって当時調べた(資料本を購入)したのだが 今は、手元に無く、不確かな記憶で語ろう・・・

敵爆撃機を迎え撃つ 高速な双発戦闘機を作ろう。がスタート?

エンジンには最新のメカ、ターボチャージャーを使うぞ。

普通の双発機は主翼の真ん中に胴体とコックピット 胴体の後ろに水平・垂直尾翼、主翼左右にエンジン各一個の構成。

P38も当初はこのコンセプトで考えられていたが、

エンジンナセルにエンジンとラジエターに主脚、ターボチャージャーと盛りだくさんの装備を詰め込むと エンジンナセルが長大になる。(当時はターボチャージャーが出始めの頃で、理由は忘れたが機体後方部にタービンが設置されていた、発火防止か発煙防止だったような・・・とにかくキャノピーより後ろだ)

追記、大排気量エンジンには大きな排気タービンが必要、耐熱合金は鉄系で重い、インタークーラーも必要、それで機種の重量増を避けるため、重心近くに、またはその後方に設置したらしい。

主翼の真ん中に胴体、主翼の左右に長大なエンジンナセル 胴体が三本みたいで空気抵抗がやたら大きい飛行機になった。これではダメダ

そんな訳で、空気抵抗を小さくして 高速化するには・・・・!

いっそのこと エンジンナセルを伸ばして後胴にして尾翼をつけて 胴体の後胴は無くしてしまおう。

双胴の悪魔といわれた 高速機が出来上がった。

変な格好からくる 欠点も有る。水平尾翼が二本の後胴間を渡っているため、水平尾翼が振動する。これは操縦性に影響していた。(後に対策がされたような・・・)

左右のエンジンの回転方向を変えて プロペラトルクを打ち消す工夫や、前胴に集中して機銃が搭載されているので、照準が付け易いとか 話題豊富な名機だ。

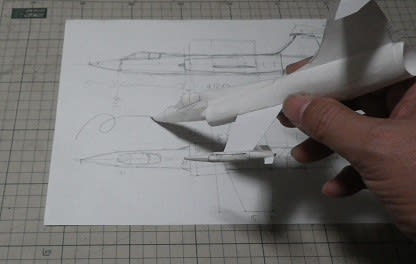

本ペーパークラフト機は 1/72位の大きさで作った。