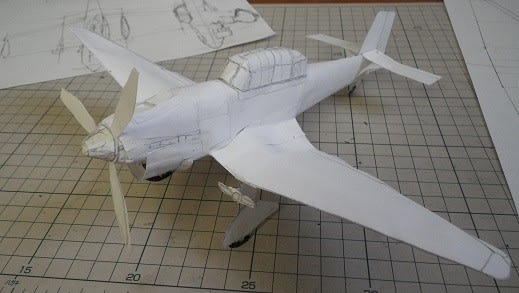

ペーパークラフト遊び、次のお題は 高速戦闘機の二式戦。

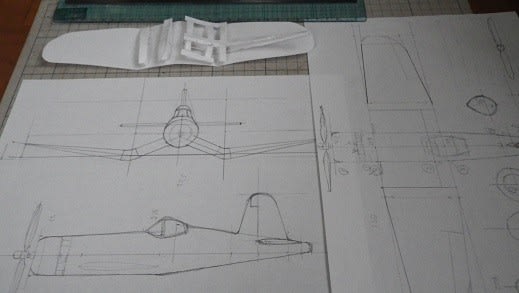

資料本より 1/48の二面図作成。

現存する二式戦実機は一機も残って無く、世界的に極少数の残骸が博物館で展示されるのみ。まぼろしの機かな?

さて、ペーパークラフト製作方針は、楽チン加工を目指す。

それなので、ペーパークラフトスクラップ置き場から 数々の四式戦のうち 一番二式戦に似ている個体をチョイスし部品取りに分解する。

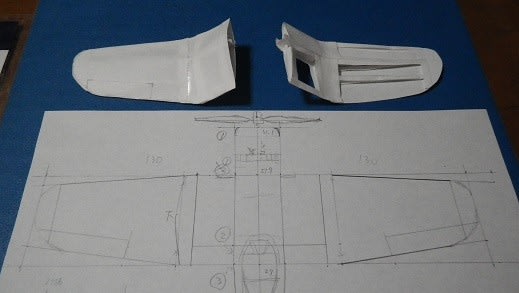

後胴は尾翼形状を二式戦に加工し流用 主翼と一部フレームは新造

他も手抜きしながら機体製作。

二式単座戦闘機も 飛べる機体が多数機残っていたら、改造されエアレースに出ていたと勝手に妄想し、

本機は ハ109 1500馬力エンジンを ハ-45 2000馬力エンジンに換装 それによりエンジンカウルも流用している。

プロペラは五枚ペラを採用するも 地面を叩かぬように先端をカットし使用、垂直尾翼も高さ・面積とも増加している。

主翼は翼端カットせず そのまま使用 ただし 空戦フラップは廃止。

さあ、レアベアをぶっちぎれ。

こんな機をつくるなんて鍾馗の沙汰ではない。

資料本より 1/48の二面図作成。

現存する二式戦実機は一機も残って無く、世界的に極少数の残骸が博物館で展示されるのみ。まぼろしの機かな?

さて、ペーパークラフト製作方針は、楽チン加工を目指す。

それなので、ペーパークラフトスクラップ置き場から 数々の四式戦のうち 一番二式戦に似ている個体をチョイスし部品取りに分解する。

後胴は尾翼形状を二式戦に加工し流用 主翼と一部フレームは新造

他も手抜きしながら機体製作。

二式単座戦闘機も 飛べる機体が多数機残っていたら、改造されエアレースに出ていたと勝手に妄想し、

本機は ハ109 1500馬力エンジンを ハ-45 2000馬力エンジンに換装 それによりエンジンカウルも流用している。

プロペラは五枚ペラを採用するも 地面を叩かぬように先端をカットし使用、垂直尾翼も高さ・面積とも増加している。

主翼は翼端カットせず そのまま使用 ただし 空戦フラップは廃止。

さあ、レアベアをぶっちぎれ。

こんな機をつくるなんて鍾馗の沙汰ではない。