副題 「チラシの片隅に綴った名言・金言集」

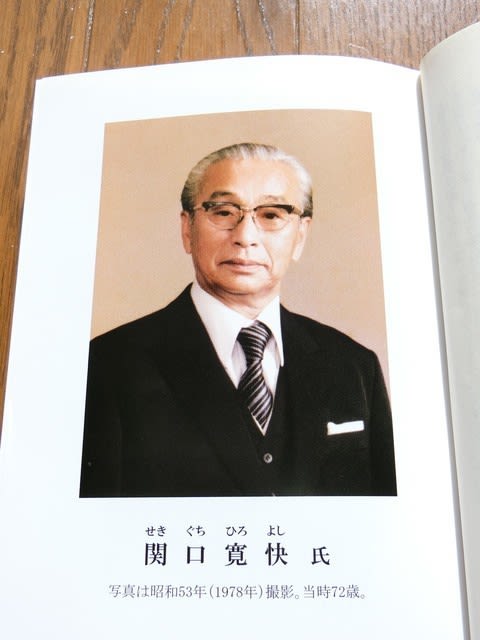

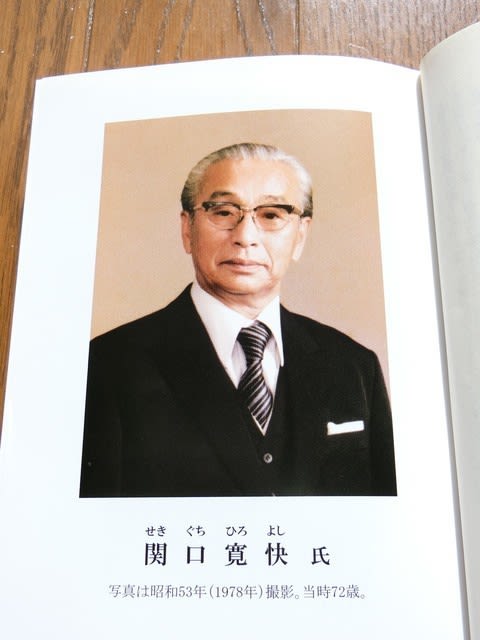

著 者 関口 寛快

監 修 塙 昭彦

編集・発行 徳育経営研究所

非売品

実に素晴らしい本である。著者は、昭和30~50年代に東海道随一の繁盛店と言われた平塚の百貨店《梅屋》の社長を務めた経営者である。

セブン&アイ・ホールディングス名誉会長の伊藤雅俊氏が「戦後、ヨーカ堂が千住の一軒店の頃から30有余年にわたり、商売のイロハから同族企業の経営の在り方まで懇切丁寧に教えて戴いた人生の師であり、最も尊敬した人」と述懐している。

昭和49年4月から、《梅屋》の宣伝チラシの一隅に綴った古今の名言・金言を纏めたもので、発行日は、著者の33回忌の2013年4月30日。

ここに紹介される名言金言の範囲・種類は多い。戦国時代の武将、企業家、哲学者、作家、政治家、思想家、学者、etc。時間は紀元前から現代。空間的には全世界。川柳、諺、新聞のコラム、掲示板、万葉集、社是、ニュース記事などもある。

出典など無く、自らを叱咤し顧客を励まし世間を諭し世界を平和にすべく、自らの手で書き綴った寸言・金言も数多い。此処に幾つかを紹介しよう。

◆志を立てるに遅すぎるということはない。その友を見てその人を見る。セルバンテス

◆男の恋は生活の一部であり、女の恋はその生活の一部である。バイロン

◆自由は責任を意味する。だからたいていの人間は、自由を恐れている。バーナード・ショー

◆よろこべば、よろこびごとが、よろこびて、よろこびつれて、よろこびに来る ある商店の掲額

◆三代続く金持ちなく、三代続く貧乏人なし 古い諺

◆決定をあせってはならない。一晩眠ればよい智恵が出る。 プーシキン

◆功労ある者には賞を与えよ。功労あったからといって、地位を与えてはならない。地位を与えるには、おのずとその地位にふさわしい良心と見識がなければならない。そこのところを間違えて、功労に酬ゆるために良心・見識なき者に地位を与えると、それは総て崩壊の原因となる。西郷隆盛

◆少クシテ学ベバ壮ニシテ為スアリ 壮ニシテ学ベバ老イテ衰ヘズ 老イテ学ベバ死シテ朽チズ 佐藤一斎(江戸の儒者)

この本は、昼は職場のデスク周り、夜はベッド・サイドに置くのが最も相応しい。月々日々、あれやこれや、躊躇に決断。座右に在って我が人生を鼓舞してくれること疑い無し。