最近台風の通過と太平洋には温帯低気圧のため天候が余り優れなく、しかも非常に暑い、庭の花もバテ気味か?

筆者の愛器GX7にレンズLUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.に

マクロコンバージョンレンズを装着してブローニサイズで撮ってみました。

欲しいレンズもありますが、中々揃いません。最低2〜3本欲しいレンズがあります・・・

仕事も一段落しています。しかし台風の余波と日曜は仕事なので、

今週末も休漁です。このセリフ続なあ・・・・?

出撃準備はできていますので、情報を調べ・・・・・・・・来週は平日にチャレンジ調査に言ってみたいものです。

空を見上げれば、なんとなく、秋模様のスキットした青空が見えます。

最近良く聴くのは

:音楽の捧げものBach, Johann Sebastian : Das musikalisches Opfer BWV 1079:が多い。

1747年5月7日、バッハはプロイセン王フリードリヒII世の招きを受け、ポツダムの王城へ伺候した

(夏の離宮だったサン・スーシ宮殿ではないと考えられている。

現在、この謁見が行われたとされるポツダム城Stadtschloss は残っていない。戦災を受け、

旧東独が財政上また政治上の理由から建物の再建を放棄して、1959年に解体撤去された。

以来、跡地を示す立て札を残して空き地となっている)。

自らも優れた音楽家であったフリードリヒ大王はフーガ主題をひとつ与え、

バッハはこれを即興で展開して人々の喝采を浴びた。

謁見後、3声のリチェルカーレと7曲のカノンを印刷して7月7日に献呈、

さらに9月末にはカノンを2曲と6声のリチェルカーレ、

王が得意としたフルートの参加する4楽章のトリオ・ソナタを書き足し 、

バッハは『音楽の捧げもの』に極めて手の込んだ副題を付けた。

やはりカール・リヒター(チェンバロ、指揮)のものは是非聴きたい。

バッハ: 音楽の捧げもの BWV1079 カール・リヒター

「王の命令による楽曲、 およびカノン技法で解決せられるほかの楽曲

Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta」、

このラテン語の単語の頭文字を繋ぎあわせると、「RICERCAR」、すなわちリチェルカーレとなる。

これは厳格な対位法で書かれた作品に用いられる古い名称のひとつだが、

トッカータに類する即興的な前奏を指すこともあった。

この3声のリチェルカーレは、バッハが実際にポツダム城で行った即興演奏を基にしていると考えられている。

昔の筆者では余り聴かなかったこの曲の深さを何度も聴くうちに旋律の美しさを知った。

バッハ最晩年の傑作

「音楽の捧げもの」BWV.1079は、「3声と6声のリチェルカーレ(フーガの古名)」

「10のカノン」、「トリオ・ソナタ」から構成されていますが、その全てに、

当時のプロシャ王フリードリヒ大王が作曲したメロディが取り入れられています。

この中の「無限カノン」と「 トリオ・ソナタ」はフルート吹きでもあった大王のために、

フルートとヴァイオリンと通奏低音で演奏するとの楽器指定があります。

しかしその他の曲については、演奏順も楽器の指定もありません。

したがって、演奏者は自らが創意工夫して解決していかなければなりません。

それでも傑作中の傑作として知られた作品。バッハ音楽の懐の深さ、魅力の大きさに感嘆するばかりです。

楽器指定がないとはいえ、5~7人の小人数による演奏が多いです。

中にはチェンバロだけでのCD等も有るようですが、筆者は小編成の演奏が好きです。

この頃の曲には速さ指定がないので多くの演奏を聴いて、自分のテンポにあった演奏者を探すのも楽しみです。

その中ではJ.S.BACHは指定が多く演奏者には人気がなかったと聴いています・・・・・・?

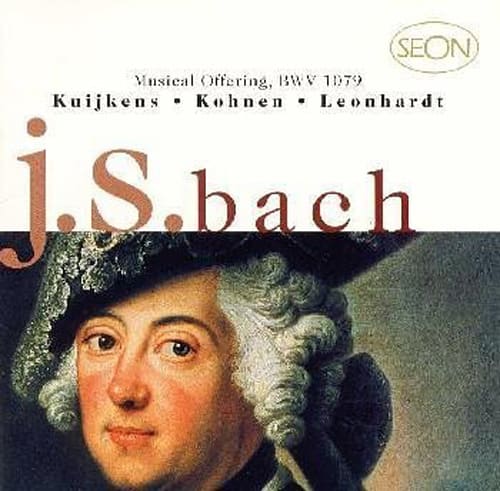

CDならばクイケン・アンサンブルの1994年録音で、ジギズヴァルト,ヴィーラント,

バルトルドの3兄弟に チェンバロが加わっただけという4人4楽器の驚きの演奏もあります。

レコードではないのが残念! ということで、

レコードの推薦盤はレオンハルト夫妻&クイケン兄弟の1974年録音です。

演奏者がみな青年期・壮年期で、とても力のこもった見事なアンサンブルで格調高い演奏です。

つい最近まではレオンハルトといえば

Silent Tone Record/バッハ:ヴァイオリン・ソナタBWV.1014~19

/ シギスヴァルト・クイケン、グスタフ・レオンハルト/クラシックLP専門店サイレント・トーン・レコード

以前はこの曲を聴くことが多かったようですが、確かに聞く音楽は変化していくようです。

最近筆者が気に入っているのが

Musical Offering, BWV 1079

ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ - Gottfried von der Goltz (ヴァイオリン)

マルティン・ヨップ - Martin Jopp (ヴァイオリン)

カルル・カイザー - Karl Kaiser (フルート)

エッケハルト・ウェーバー - Ekkehard Weber (ヴィオラ・ダ・ガンバ)

ミヒャエル・ベーリンガー - Michael Behringer (チェンバロ)

実に良いテンポです、

それと最近ステレオサウンドの記事で知ったのですが、 詳しくは

http://www.stereosound.co.jp/review/article/2016/08/15/48467.htmlをご覧ください。

筆者は、すっきり・ピリっとした音の傾向が好みで現在KEFのスピーカーを聞いていますが、

悪友曰く、トールボーイのスピーカーが、 コスパもよくファーと出る低音域、

そして高音部がしっかりして楽しめると絶賛していますが、 悪友と同様のスピーカーでは無いが、

トールボーイのスピーカーを色々聞いてみましたが購入するには至りません。

すっきり・ピリっとした音とは違い目指す音の方向性が違うように聴こえてなりません。

どちらかと言えばアキュレットな音が欲しい、オールドタンノイにたいして間逆な・・

そこで最近の記事を見ると、Monitor Audioの、1972年に創業し、英国はロンドンから約一時間の、

東海岸Raylightに拠点を置く、40年を超す歴史を持つ、スピーカーメーカーです。

やはりイングランドの音、筆者はこの音から他にいけないな・・・フェログラフS-1もいい音だったが・・・

一番高額なスピーカーはトールボーイPL500 II(¥3,200,000)でしたが、あまりの高額に驚きました。

どうも筆者好みのPL100 IIと言うシリーズが有るようです、一度機会をつくり是非試聴したいものです。

B&Wの805D3と比較していましたが、かなりいい感じの記事がありました。

でも実物を聴かないとわからないし、本当は自分の部屋で何処まで鳴るのかが疑問ですが・・・

PL100 IIは最近の技術で低音がより安定した16センチのスピーカー(軽量かつ高強度であり、無共振も実現。

振動板は3層構造で、中心素材にはNomexのハニカムを採用。)と

最も興味深いのが高音部、高域を受け持つMPDトランスデューサーの音がきになります、

リボン型高音部が気になりますね・・・?

高音部がどのような音になるか興味深々です。