過ごしやすいと言われる9月に入りましたが、台風の影響か気温は22℃程で音楽を楽しむ季節にもなった様である。

先日ペロシ議員アジア訪問後支那が何かと馬鹿をしている、先日も金門島に無人ドローンを侵入させ台湾軍に撃墜されたそうです、勿論日本の与那国島にも飛来しているそうだが、親中ゴリゴリの玉城デニーが何もしない、このままでは戦後初の沖縄国民の犠牲が出ても不思議では無い、玉城デニーを選ぶは沖縄の人なのである。沖縄の皆さん一刻も早い目覚めをしていただきたいです。

千葉県などは支那が攻めてきたらの想定で避難訓練も実施したと言うのに、支那から近い沖縄は、話せば解ると寝ぼけた事を言い話す始末である。

台湾有事は日本有事でもあり、副総理、麻生太郎も近いうちに戦争が・・とニュースで取り上げた程だ、日本の報道(マスゴミ)の話題は統一教会のみである。

今年は日中友好50周年だそうですが共産主義の国との友好は所詮無理であり、記念行事は全て中止にすべきである。

話は本題に戻しましょう。勿論BA6のバッハ鍵盤楽器の第2集よりの内容です。

歴史では1710年代、20代半ばのバッハは、イタリアの「協奏曲」を学ぶ格好の機会を得ます。この時バッハが仕えていた音楽好きのエルンスト公子が、ヴィヴァルディやコレッリなどイタリアの作曲家による協奏曲の楽譜をバッハに渡し、「チェンバロ1台で弾ける協奏曲を作って!」と依頼したのです。求めに応じたバッハはこれらの協奏曲を次々とチェンバロ作品に編曲していきました。

こうしてイタリアの協奏曲のスタイルや本質を会得していったのです。こうして生まれたのが「イタリア協奏曲」でした。この曲は、若い世代の作曲家の間でも「単一楽器のための協奏曲の完璧な典範」と絶賛され、バッハの音楽に対する評価を新たにさせるきっかけにもなりました。

事バッハの鍵盤音楽を聴くには、古楽器(チェンバロ使用)又はピアノで聴くの選択がある、バッハを初めに聴いたのが。先輩に勧められたレコードが、グラモフォンレーベルのカール・リヒター演奏の「イタリアコンチェルト」でした、当時不思議に思ったことはチェンバロと言う鍵盤楽器単独に演奏の曲なのに、なぜコンチェルト(協奏曲)なのであろうか?

の疑問もあったが当時はその質問さえ発言しなかった、それはバッハの音楽の事もまるで知らない頃であったことは確かで、同時に勧められたレコードにアルフーフレコードもあり価格も安いグラモフォンレーベルのレコードを購入した事が記憶に残る。

さて疑問の協奏曲を調べると一般的には協奏曲(きょうそうきょく、伊: 英: 仏: concerto、独: Konzert)は、今日では主として一つまたは複数の独奏楽器(群)と管弦楽によって演奏される多楽章からなる楽曲を指す。 イタリア語のままコンチェルトともいう。コンチェルトは、ソロ(独奏・1人で演奏する人)や、ソリ(独奏群・1人で演奏する人の集まり)が、オーケストラと一緒に演奏する曲のことを指します。 この言葉は、ラテン語のコンチェルターレ(concertare, concertatus)からきており、戦う、論争するという意味をもちます。

では、「コンチェルト」ともによく聞く「シンフォニー」とはどのように違うのでしょうか。「シンフォニー」は「交響曲」を意味する言葉で、「交響曲」は「管楽器・弦楽器・打楽器」で構成されるオーケストラで演奏される楽曲を表します。また、協奏曲が3つの楽章から成り立ってるのに対し、交響曲は4つの楽章から成り立っているのも違いの一つです。

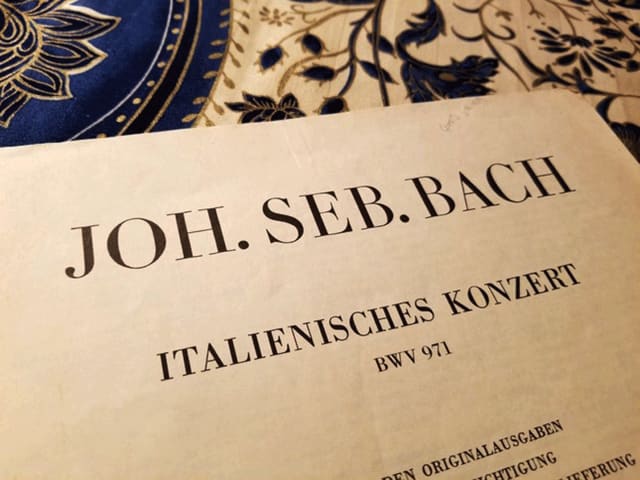

「原題、(ドイツ)Concerto nach Italienischem Gusto」バッハのクラビーア曲集。3楽章。1734年の作。1735年にクラビーア練習曲集第2巻として出版された。作者自身による原題は「イタリア趣味による協奏曲」。

説明文は読むと益々難解になる様です、しかし全体に考えればヴィバルディー等の作品を聴けば(急-緩-急)三楽章のコンチェルトの具合が当時の最先端と言う事になるかるのかもしれない。

音楽を聴くことに少しでも「いい音」で聴きたいが、この様な古楽器演奏も真空管アンプの良さを十分音に表現できるBBCモニターのLS3/5Aでの愛聴が癖も無く一番適している様である。特に自然に聴こえる鍵盤楽器の膨よかな低音の魅力を余すことなく演奏は魅力一杯な音質でブックシェルフの音質と思えない。

確かに筆者の如く機材で音楽を楽しむ方もおられるのであろうが、現状を思えば未だ途中半端の匂いが付き纏う、でも此の程度の品揃えが限界であろう。オーディオに付いては何故か何時も貧困に悩まされている事が多いのであろう。

しかし此処でアンプをZaika5300の三極管と往年のタンノイ1967年発売のIIILZ Monitor GoldとGOODMANS AXIOM 80の箱とのコンビネーションで聴く音楽は別格である、能率も程よく、余分な音は出さなく、あくまで自然に伸びる音質は舌を巻く美しさが伝わる、これがタンノイユニットのモチベーションであろう。オリジナルタンノイIIILZ in Cabinet mkIIでは味わえないプレゼンスであろう、今後も現在の状態を長く保ちたいと願うばかりである。

確かに40年以上前の三極管と知り合え、所有して300Bの世界の扉が切らいた瞬間でもあった、筆者に取っては三極管の銘管であったようです。

J.S.バッハの音楽の基本は数学者のような独特の種訳をしているように感じます、ここにクラヴィーア練習曲集について全てを掲載します。

第1巻 パルティータ BWV825‐830(第1番 変ロ長調 · 第2番 ハ短調 · 第3番 イ短調 · 第4番 ニ長調 · 第5番 ト長調 · 第6番 ホ短調)

第2巻 フランス風序曲 BWV831 · イタリア協奏曲 BWV971

第3巻 前奏曲とフーガ 変ホ長調『聖アン』 BWV552 · 21のコラール前奏曲 BWV669‐689 · 4つのデュエット BWV802‐805(第1曲 ホ短調 · 第2曲 ヘ長調 · 第3曲 ト長調 · 第4曲 イ短調)

第4巻 ゴルトベルク変奏曲 BWV988

第2巻正式には バッハ :イタリア協奏曲 BWV 971 Bach, Johann Sebastian:Italienisches Konzert BWV 971

『イタリア協奏曲』(独語:Italienisches Konzert)BWV 971はバッハ作曲のチェンバロ独奏のための全3楽章の協奏曲である。

1735年、バッハは『クラヴィーア練習曲集』第2巻を世に送り出した。二段鍵盤のために書かれたその第1曲が「イタリア趣味による nach italienischem Gusto」、こんにち通称《イタリア協奏曲》とよばれる作品である。

明朗快活な両端楽章と優美な緩徐楽章、急-緩-急の3楽章からなり、これら3つの冒頭の音型は明確な関連を持っている。

こうした点から、この作品はイタリア趣味によるというよりも、イタリア的な音型や語法をふんだんにちりばめたものと言うべきだろう。第1楽章冒頭のリズムは、18世紀前半にハンブルクに活躍した著述家J. マッテゾンによれば「最新の流行」であり、第2楽章におけるオスティナート(同じリズム型や旋律型を繰り返す伴奏)に支えられた装飾豊かなアリアは、ヴィヴァルディの作品そのものを髣髴[ほうふつ]とさせる。だが、やはりバッハと同時代の美学者J. A. シャイベが「外国人たちにとってほとんど模倣すべくもない」と賞賛したように、作品の本質は、ドイツ的な主題労作と図式的な形式の克服にある。その精神はやがて、初期古典派のクラヴィーア・ソナタへと結実する。

最初に聴いたリヒターの「イタリア協奏曲」その後グスタフ。レオンハルトの演奏を知る。

このバッハとの出会いだったのかもしれない「イタリア協奏曲第1楽章」は筆者にとって衝撃的な音がした、20代前半の頃にカールリヒター演奏を聴くのが初めてでした。

ちなみにこの「イタリア協奏曲」は3楽章の構成になっています。それは所謂当時のはやりでもあるイタリア様式の構成になっているから、どうも、バッハが生きていた17、18世紀時代、ヨーロッパ圏の芸術の最先端はイタリアだったそうです。バッハは生涯ドイツから離れることはなかったみたいですが、きっとイタリアの音楽については興味や憧れがあったんでしょうね。実は協奏曲というスタイルの発祥の地は、イタリアだといわれています。この事から「イタリア協奏曲」が作られたのではないかという説が多い様です。

一人での演奏なのに何故協奏曲と表題に掲げてあるのか?当時、バッハが仕えていた貴族が、イタリアのビバルディなどの作曲家の楽譜を渡して、この曲をチェンバロで弾けるように作ってほしいと依頼したのが始まりのようです。その後に、バッハオリジナルの旋律で作曲したみたのが、この曲なのです。

クラシック音楽会の中の花形は、一方を管弦楽によるシンフォニーこと交響曲、だとすると、もう一方は、その管弦楽をバックにソリストが華麗なる技巧を披露するコンチェルトこと協奏曲でしょう。実際に現代のオーケストラの演奏会では、前半に序曲などの短い作品とゲスト・ソリストを迎えての協奏曲、休憩をはさんで後半が交響曲、というパターンのプログラムが多く、この2つが、大規模管弦楽の演奏会の二大人気ジャンルであることをうかがわせます。しかし、今日は、「協奏曲」と名乗っているのに、たった一人で演奏する曲、バッハの「イタリア協奏曲」です。

そして、この「協奏曲様式」は、当時の先進国であるイタリアで誕生しました。ヴィヴァルディの有名な「四季」などもこのバロック時代の協奏曲の一つです。

昔はチェンバロ演奏が一番と思って、あえてグレン・グールド(ピアノ)等の演奏は敬遠気味でしたが、聴けば虜になる様です。

バッハ:イタリア協奏曲、パルティータ第1番&第2番

《収録内容》

バッハ:

1. イタリア協奏曲ヘ長調 BWV 971

2. パルティータ第1番変ロ長調 BWV 825

3. パルティータ第2番ハ短調 BWV 826

グレン・グールド(ピアノ)

録音:1959年6月23日~26日(1)、

1959年5月1日、8日、9月22日(2)、

1959年6月22日&23日(3) ニューヨーク、コロンビア30丁目スタジオ

初出:MS6141/ML5472

グレン・グールドの演奏は、バッハに限らず全てがユニークで大胆です。それも一本太い芯の通ったもので、そのために聴き手は新鮮な驚きとショックを受けるのですが、このアルバムに収録されているバッハの作品でもすべてが絶妙に表現されています。バロック時代に流行したさまざまな舞曲の性格が生き生きとはっきりと浮かび上がり、作品の持つ即興性を鮮やかにとらえ、繊細な美しさで演奏しています。グールドといえば、ゴルトベルク変奏曲(BWV988、「クラヴィーア練習曲集」第4巻)がその代名詞ながら、イタリア協奏曲などバッハでそれまでに一般に親しまれている名曲中の名曲が集められたグールドの代表的名盤。

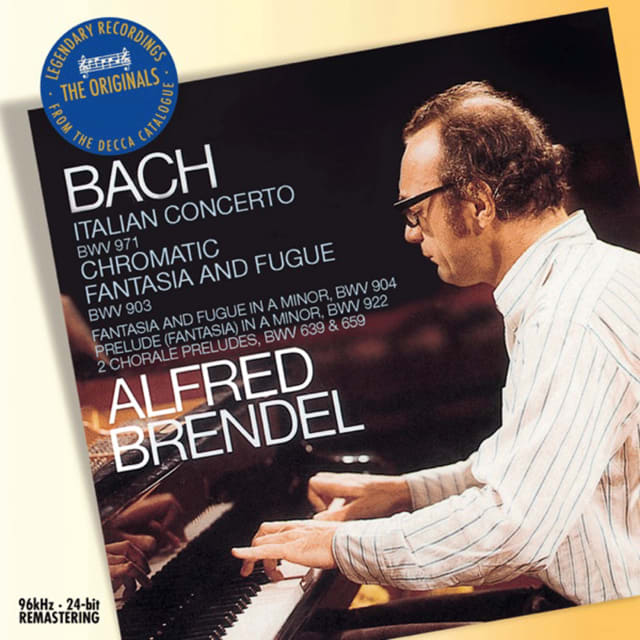

筆者が個人的に好きなピアノ演奏者、アルフレッド・ブレンデル(1931年1月5日 - )は、チェコ出身でクロアチアで育った、オーストリアのピアニスト。

ドイツ系住民が多かったズデーテン地方にあたる北モラヴィア地方のヴィーゼンベルク(現ロウチュナー・ナド・デスノウ(ドイツ語版))生まれ。第一次大戦後なので、既にチェコスロヴァキア領になっていた。ホテル経営者の裕福な家庭に生まれ、音楽への興味はレコードやラジオを通して育まれたと言われる。

6歳からピアノを学び始め、両親とともにザグレブに移った後、ソフィア・デゼリチェというピアニストから正式なレッスンを受けるようになった。1943年にグラーツに移り、グラーツ音楽院でルドヴィカ・フォン・カーンにピアノを、アルトゥール・ミクルに音楽理論を師事している。

筆者もブレンデルのべートーヴェンのピアノソナタは定評もあり愛聴するが、バッハの曲もピアノで親しまれている、華やかで人気のあるチェンバロ独奏曲での演奏でイタリア協奏曲BWV971も是非お聴きください。

まるで晴れた秋空の様な爽やかな演奏の一言に尽きます。安心して聴けるブレンデルの演奏の気高さに尽きます。

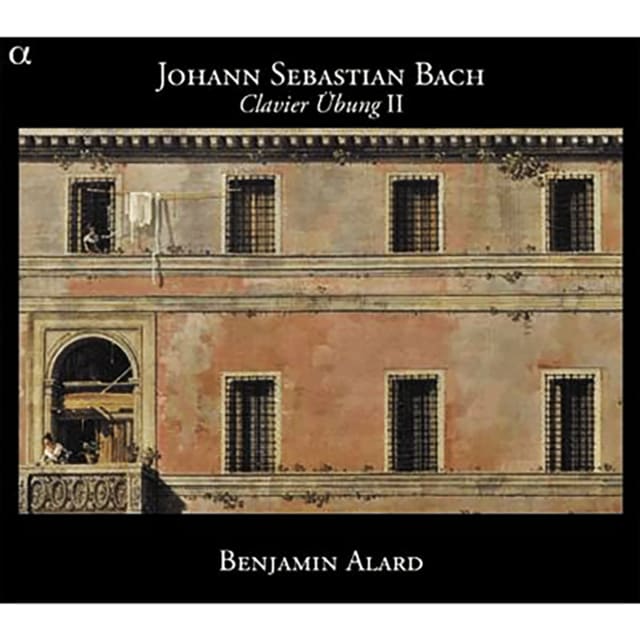

最近はバンジャマン・アラールの演奏をよく聴いています。音質も大変優れ第2巻フランス風序曲 BWV831 · イタリア協奏曲 BWV971の全てが聴ける楽しみな盤でもある。以前にも紹介したのでプロフィールは省略します。

Benjamin Alard Organ / Harpsichordバンジャマン・アラール(オルガン/チェンバロ)

Italian Concerto, French Overture: Benjamin Alard(Cemb)

演奏

●イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV 971

●フランス序曲 ロ短調 BWV 831

2011年度に製作された比較的新しい作品でもあり、フランス風序曲 BWV831 · イタリア協奏曲 BWV971 全ては録音されている。演奏も大変緻密で個人的には大変良くできた作品と思う。

古くはグールドの演奏で物議を醸したバッハの「イタリア協奏曲」だが、それをチェンバロでもやっているのがフランスの俊英アラールだ。表現の大胆さは痛快でもある。音量のボリューム感も素晴らしい。

以前にもバンジャマン・アラールはJ.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロのための6つのソナタ BWV 1014-1021を紹介しましたが、現在筆者のお気に入りでもあり今後の活躍が楽しみでもあります。ブラボー!