最近自宅の塀に蔓薔薇が咲いているが、略2日毎に2〜30の花が咲き満開時に花を摘んでいる、幸いに此の蔓薔薇は良い香りがするため、摘んだ薔薇の花を冷蔵庫で保管し2日毎にネットの小袋に入れ風呂の浴槽に入れて香りを楽しんでいる。

効能はバラ風呂の効能 バラはお肌の活性化や、新陳代謝を良くして冷え性を防止する効果、卵胞ホルモンの分泌を促す効果など、妻にとってはうれしい美容効果が一杯の恩恵もある。

さらにバラの成分は緊張緩和、抗不安、精神安定にも効果があると言われています。特に翌日の早朝お湯を温めての入浴は香りを良く最高の癒しでもある。凡そ2日に1度の割合程で蔓薔薇入りのバスタイムが楽しめる予定であり、蔓薔薇の花の余りが出る時にはご近所にもお使いになって頂いております。

筆者などは愛犬モジャ君との早朝散歩から帰り蔓薔薇の風呂の入浴が楽しみでもあり、薔薇の花の最盛期は過ぎ後楽しみは1〜2回であろう・・・

先日筆者のオーディオ機材を補修を無事行い音質も更に落ち着いた様に思い、一般的に自宅で普段オーディオ機器で聴くに、忠実度、明瞭度、音の大きさ、の3つが関わります。これらの音質の基本尺度がひとつでも適切でないと、いい音を目指して苦労して揃えた機器のポテンシャルを活かした音楽を聴く(楽しむ)事はできません。

小型スピーカーは当初1950年発売された、注目されたのは英国製のROGERS LS3/5Aモニタースピーカーであろうしかも未だ現役で販売されている最終的要素の強い立派なシステムであろう。

しかし最新の音質の優れたスピーカーは小型の例えばパラダイム(Paradigm)の新製品等の人気があるようだ、確かにサウンドは色付けが無く自然で明瞭のコピーのように実に良い音と頷ける、確かに部屋に大型なスピーカーはスペースの無駄でもあり圧迫感があり最近の傾向か変形小型のスピーカーは快適だと思う、しかし価格は貧困生活の筆者には対応は無理でもある為当分は現状維持である。

昔筆者はオルガン曲はJ.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調 BWV 565以外は知らなかったが昔と比べ最近はオルガン曲を良く聴く様になった、特にバッハのオルガン曲の豊富な曲には驚かされる、演奏は音域も大変広く再生は大変険しいと思っている、また演奏者も多く筆者好みの演奏は少ない様に思うが多分知らないだけなのであろう。そこで次の事を案が得ながら試聴してみようと思った。

忠実度:原音になるべく忠実でしょうか?これは、聴く人の耳に届く音の周波数特性で決まります。十分な周波数レンジとフラットレスポンスが必要です。それはオーディオシステム全体に依存します。1 つの機材に制限があると、システム全体の忠実度が制限されます。全体的バランスは大切です。

明瞭度:なるべく聴き取りやすい音でしょうか?これは、聞く人の耳における全体的なS/N比と直接音に対する反射音の割合に関係します。聞く人が「一定して音」を理解するためには、聞く人の反射音レベルよりも少なくとも 若干大きくなければなりません。また条件は違うが、部屋が(ライブ・デット)によっても直接音対反射音比が重要になります。バランスの大切さは重要です。

音の大きさ:これは一番重要な事で音楽のジャンルによっても音量の違いで、心地よい音は其々違いますが、筆者の場合は程よい大きさのバリュームが一番心地よいとも感じます、但し単一楽器(ソロ)での演奏は若干と言ってもボリュームを若干大きくしての鑑賞が多いようです。

良い音とは何か、これは永遠のテーマかもしれません。ぜひ皆さんが感じる”良い音”を、ご自身の耳で試し、確認してみてください!

一般的に“いい音” を追求するには、膨大なお金をかけなければならない。 この命題は、ある意味において “真” です。しかし、大変大切な事は筆者自身引退し貧困生活を余儀なく条件は良いとは言えないが、如何に低予算で自分お好みの音を楽しんでいると考えています。

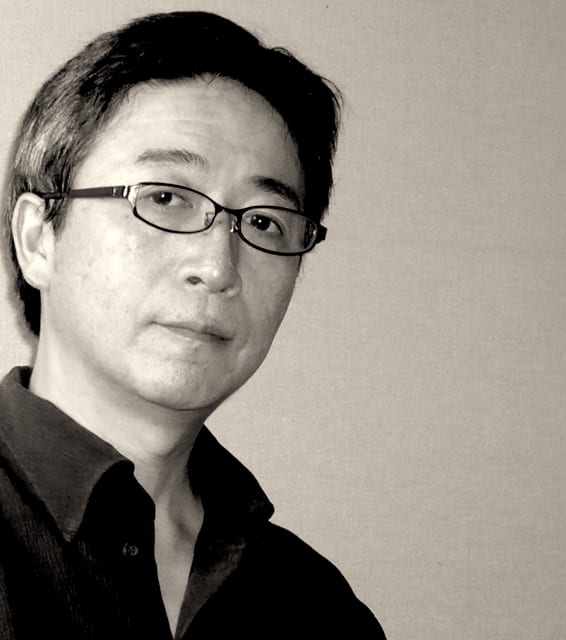

最近よく聴く演奏者にロレンツォ・ギエルミ(Lorenzo Ghielmi)1959年9月1日の演奏する曲をよく聴きますが、最近ドイツ生まれのオルガン奏者を見つけた。

最近発売されたマルティン・ノイ(Martin Neu)現代最高のオルガン・ビルダー、ユルゲン・アーレント制作のオルガンで聴くJSバッハ音楽は素晴らしい。

初めて聴いたが、何故か心の中に響くように聴けるのである。音質もスッキリして実に塩梅が宜しい。何故か心に残る演奏でもある。

アーレント・オルガンといえば、現存する名だたるシュニットガー・オルガンの修復で有名ですが、ユルゲン・アーレントのオリジナルとしては、筆者の装置で聴くと実に音が豊かに聴こえる、説明によるとこのヘルツーゲンアウラハのアーレント・オルガンと比べると、カザルス・ホールのそれは随分と直接音の比率が高いように説明されています。

特に低音域の豊かさは、天井方向への空間が高くなっている様で、この名器と優れた音響特性に助けられているためか、演奏も実に良く聴こえる。確かにオルガン演奏者は大勢いるが、濁りも微塵もなく実に聴きやすい鍵盤音楽が魅力的ある。

屈指のバッハ弾きマルティン・ノイがついにトリオ・ソナタ全曲を録音!現代最高のオルガン・ビルダー、アーレントの名器で演奏!

発売は2024.6の模様で早速予約する。

J.S.バッハ:トリオ・ソナタ第1~6番 BWV525-530

J.S.バッハ:

トリオ・ソナタ第1番 変ホ長調 BWV525(13'17)

トリオ・ソナタ第2番 ハ短調 BWV526(13'00)

トリオ・ソナタ第3番 ニ短調 BWV527(14'14)

トリオ・ソナタ第4番 ホ短調 BWV528(11'38)

トリオ・ソナタ第5番 ハ長調 BWV529(15'47)

トリオ・ソナタ第6番 ト長調 BWV530(15'12)

トリオ・ソナタ第1番 変ホ長調 BWV525(13'17)

トリオ・ソナタ第2番 ハ短調 BWV526(13'00)

トリオ・ソナタ第3番 ニ短調 BWV527(14'14)

トリオ・ソナタ第4番 ホ短調 BWV528(11'38)

トリオ・ソナタ第5番 ハ長調 BWV529(15'47)

トリオ・ソナタ第6番 ト長調 BWV530(15'12)

マルティン・ノイ(オルガン/ユルゲン・アーレント製作(2007年))

セッション:2021年10月15&16日、2022年5月31日&6月1日/聖オットー教会、ヘルツォーゲンアウラハ(バイエルン州)

セッション:2021年10月15&16日、2022年5月31日&6月1日/聖オットー教会、ヘルツォーゲンアウラハ(バイエルン州)

同曲も本来オルガン奏者一人のために書かれた三声部のトリオ・ソナタBWV525-530の全6曲をフルートとピアノによる二人の奏者で演奏します。

この曲はヨハン・ゼバスティアン・バッハが長男ヴィルヘルム・フリーデマンのオルガン奏者としての教育的目的のため1727-1729年に意識的にこの6曲にまとめましたが、それに先立って関連するいくつかの室内楽曲として存在していた資料が残っています。そしてモーツァルトを初め当時の編曲の記録もあります。

今回使用する楽譜のキルヒナー編曲のベーレンライター版は、その流れを踏襲している事からこの度採用しました。実に聴きやすく音質も大変良い演奏でもある。

CPEバッハが「名作の作品」に数えられると評価され、時代を超えた価値が高く評価されるオルガンのための『6つのソナタ』。の工夫によって、原曲と推測される「アンサンブルとしてのトリオ・ソナタ」を想起させる躍動的な響きが生まれ、作品の真価を入力してみます。

J. S. バッハ(キルヒナー編):フルートとピアノによる 6 つのトリオ・ソナタ(原曲 : 6 つのオルガン・ソナタ)BWV525-530

1.ソナタ第5番ヘ長調 BWV.529(原調:ハ長調)

2.ソナタ第2番ホ短調 BWV.526(原調:ハ短調)

3.ソナタ第3番ト短調 BWV.527(原調:ニ短調)

4.ソナタ第4番イ短調 BWV.528(原調:ホ短調)

5.ナソタ第1番ト長調 BWV.525(原調:変ホ長調)

6.ソナタ第6番ハ長調 BWV.530(原調:ト長調)

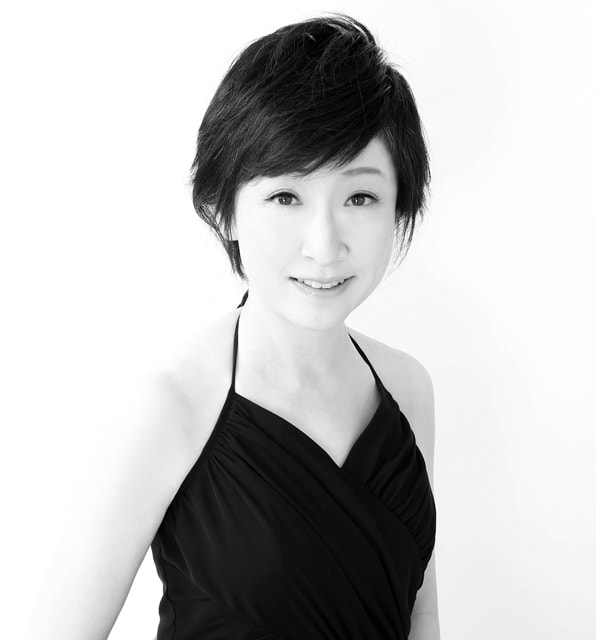

根岸基夫(リコーダー)

鈴木理賀(チェンバロ)

【使用楽器】

リコーダー

アルト:譜久島譲(所沢、2016/2017年 P.ブレッサン( ロンドン、 1700年頃)による) ソナタ第3,5,6番

ヴォイス・フルート:譜久島譲(東京、2002年 P.ブレッサン(ロンドン、1700年頃)による) ソナタ第1,2,4番

チェンバロ

ブルース・ケネディ(アムステルダム) 、1995年 M.ミートケ(1702-4年)によるジャーマン2段鍵盤チェンバロ(所蔵:株式会社ギタルラ社東京古典楽器センター)

録音時期:2017年9月5日-7日

録音場所:東京、三鷹市芸術文化センター

録音方式:ステレオ(デジタル/セッション)

根岸基夫 (リコーダー)

東京生れ。慶應義塾大学卒業。12歳で飯室謙に、その後大竹尚之にリコーダーを師事。 室内楽を大竹尚之、及び眞川理子に師事またWvハウヴェ、HMリンデ、C.シュタインマン、W.クイケン、T.コープマンラの指導を受ける。

鈴木理賀(チェンバロ)17歳よりチェンバロを始める。東京音楽大学チェンバロ科の実技優秀賞を獲得して卒業。チェンバロを渡邊順生、及川眞理子、室内楽・バロック奏法を大竹尚之に師事。 T.コープマン、H.ドレフュスに指導を受ける。 勿論筆者もCDで持参しますが音質面でも、JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲、JSバッハ:パルティータ(全曲)は大変お勧めの作品でもあります。

今回筆者のオーディオ装置でオルガン曲が今まで聴く演奏で最も良い演奏が聴けた、現在マルティン・ノイ演奏のオルガン曲は種類いも少なく今後の発売が楽しみでもある、ブラボー!

教会にあったりしますが、同じキリスト

教国でもロシアなどはロシア正教の

教会にはオルガンはないのだそうです。

いろいろ違いはありそうですね。

有名なオルガンビルダーを輩出している

ところもありますが、バッハなども

新しいオルガンを試奏しにいったという

ような話もあるようですね。

パイプ・オルガンはビルダーと

設置されてる場所の大きさとかオルガン

自体の大きさ、楽器の内容で、

同じオルガンとは思えない音の出るもの

もあるようですね。

ヨーロッパの録音で使われてるような、

有名な教会のオルガンの音色も色々あり、

オルガニストもそれらを使いこなすのは

大変なのではないかと思います。

マーティン・ノイ氏初めて聴きましたが、

ヨーロッパのレーベルで、オルガンの

録音の上手い所から出されている

トリオ・ソナタはなかなか聞いてみたく

なるような演奏ですね。

試聴に上がっていた、3番のアダージョの

音色が、やはり癒し系というか、

フルート系の音色なのか丸みのある

もので、曲調によく合っていますね。

このレジストレーションはだれが

決めるのか。

バッハの譜面にそれらが記入してあるのか

不明ですが、オルガニストはそれらも

やるような感じなのかもしれません。

試しに、3-2の部分を配信で

オルガニストの聴き比べしてみると、

ヴァルヒャ、プレストン、ギエルミ、

コープマン、マリー=クレール・アラン、

似通った音色で演奏されていました。

しかしながらノイ氏の音色の作り方は

オルガンの性質も相まっていいですね。

J.S.バッハの時代は楽譜販売が作曲家の報酬のため

或程度なの売れた音楽家は

教会の作曲者、オルガン演奏者、等

宮廷音楽家等は定職にありつけた様で

意外と狭き道の様にも思うが

特にJ.S.バッハの音楽は他の音楽家の作品と比べ

演奏の指示が細かく人気は薄かったとも聞きます。

楽譜を買って見知った仲間での演奏が楽しみだったと言われる時代で

その為なるべく簡単な演奏曲に人気があった様です。

難しい鍵盤楽器と弦楽器のソナタ曲などは勿論人気はなく

管弦楽組曲第3番アリア「G線上のアリア」等は人気曲とも聞きます。

当時のコーヒーハウス「カフェ・ツィマーマン」は

定期のコンサートを行なっていたとも読んだ事があります。

又遊びに来てください。