毎日ニュースは武漢ウイルスの事ばかり、千葉も遅れて緊急事態宣言時に東京都などと足並みは揃えたようで、医療関係者の方々は大変ご苦労されている、個人個人出来るだけ感染しない様に外出は控えましょう。

筆者も行くところもなく、自宅に庭にカメラを持って散策してみる、季節柄春の花が咲いている、暖冬のせいか例年より早い。

つるバラも小さな花の芽が一杯つけている。

アヤメ科の白のカキツバタの花がさきだしました、紫は少し前から咲いています。

庭の済には自然に咲いた小さなスミレの花が咲いている、このあたり昔は山林と聞くがその名残なのか、天然のすみれが可愛い。

玄関先には鉢植えの三色スミレが満開です。

それと牡丹の花の蕾が膨らんでいた。

先日エッジを直した10吋のタンノイの仕上げをして、メインのスピーカー復活だ、(笑)。

タンノイは1926年の創立。セレッションに次いでイギリスで最も長い歴史を有する。といっても、創業時のタンノイは、整流器の開発に成功して、その製造から始まった。タンノイの名の由来は、整流器に使用されたタンタル合金から名付けられたという。創立者は、かのオートグラフの開発者ガイ・R・ファウンテン氏である。

さて、それから10年のち、タンノイは試練に見舞われた。高齢となった創立者のファウンテン氏は、自社株をアメリカのハーマングループに売却。それに追い打ちを掛けたのがユニット工場の火災であった後に発売の10吋のHPD295タンノイである。

筆者所有のTANNOY IIILZ in Cabinet(Chevening)1974年発売今から46年前の製品である。モニターH.P.Dシリーズのユニットをバスレフ型エンクロージャーに組み込んだスピーカーシステムユニットには10吋同軸型2ウェイユニットであるHPD295を搭載しています。

オリジナルのエンクロージャーはバスレフ方式となっており、仕上げはゴールデン・チークと、つや消しのメラミンラッカーによるミッド・ウォルナット化粧仕上げの2種類がありました。

このユニットのウレタンエッジを交換し試聴するが、未だ今一の音だ、本格的仕上げ処理は完了していないが音質的な方向性を知りたく、ユニットを組み込み仮に組み込みを行い試聴したが、セーム革の頃と比べタンノイらしく聴こえるので安心した。

一層タンノイらしい音質を求め、早速仕上げを行い組み立てを実施とする。実はガスケット処理のビス穴は半田ごての使用が簡単で良い。

先ずは適度なダンプ剤を水で希釈し塗布する、原液のママだと硬化し低域の豊かさが不足するので十分注意する事、水での希釈は感である、半分以下の水分量にする。

周りの部分は、前のように接着剤を薄く伸ばし、均一に塗り、次に上蓋(金属ガスケット)にも接着剤を塗り、接着させ、ビスで取り付け平均に止める。

此れで完成ですが、コーン紙を上下し部椅子コイルタッチがないか、フレームの鑑賞がないかの確認、各部の接着状態を確認し完成ですが乾くまで放置し接着剤の固まるまで待つ、硬化時間は4時間程です。

塗りたては白いが乾くと透明になるが、厚く塗ると乾いて硬化するため注意が必要である、このあたりが上手く仕上げるコツのようです。音質への影響もあり要注意です。

取りつける前に、他のビスの点検は十分注意しチェックする、緩み等点検する。

なにせ40年以上の製品なのでコーン紙の裏側を調べると、可也の汚れが溜まっている。写真の様に汚れ具合が酷い、此れではいい音を望むのはむりか・・・・・・?

恐ろしい事に40年以上のホコリと汚れが結晶のようにこびり付いている汚れを全て落とし綺麗にした。今まで気付かなかったのが悪い、反省です。

それとコーン紙は墨汁で塗り墨汁の成分の膠を付着させ、新品の感じに近づけた、ハリが戻り良い感じがした。

こびりついた汚れ取りは大変、十分注意して、ウエットワイパーで若干湿り気のあるワイパーで丁寧に処理した。

ウエットワイパーで何度も汚れがつかなくなるまでの清掃此の清掃作業は汚れがひどく大変で合った、ウエットワイパーは何枚も使い丁寧に清掃し写真の様に綺麗になる。

後は裏蓋を取って中のネジの緩み等のチェックしてもユニットの仕上げ作業は完了となる、エンクロージャー本体に取り付け組み込んだ。

完成した我が愛機10吋のTANNOYの佇まいである、これで音楽全般が興味深く聴ける。音はタンノイならではの深々とした余韻と間接音を感じさせるもので、この独特のケバの立った癖のあるTANNOYの音触感は他のいかなるブランドとも一線を画するもので、非常に魅惑的である、現在A.R.U付きのAXIOM80の箱に組み込んだHPD295の音質は低域も豊かに奏でる当にダイナミックレンジも広がり自然な低音はブックシェルフスピーカーでは得られない音楽鑑賞が楽しめる姿になった。

勿論クロスオーバーネットワークの清掃と接点回復剤の塗布をして、取り付ける。

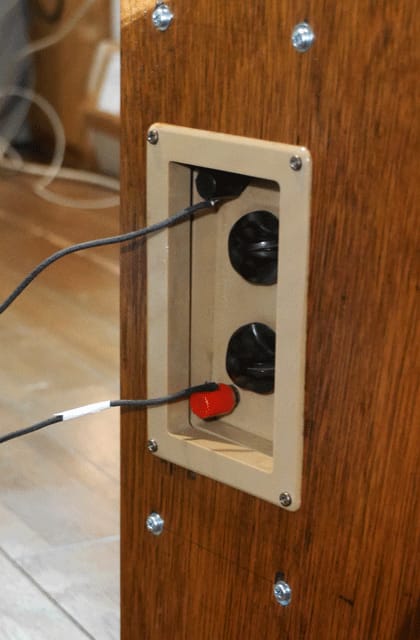

混ぜはクラスオーバーネットワークの取付はワッシャーを用意して締め付けた。スピーカーターミナルです。念入りにクリーニングして、接点復活をします、将来はこのスピーカーターミナルを通電の良い物と変更してみようと思っている。

最近スピーカーの補修して思うは、楽しく補修できた、それは仕上がりの音を想像している時間は至高の時間である、それと現在使用の300Bについてですが、曙光電子 ナス型 300Bの使用が良いと言われたが、懐事情もあり先延ばしにする、来月車検、タイヤ交換等出費が嵩む貧困老人である。

勿論年金だけでは心もとなく、一番困ることは今回のウイルス騒ぎにて仕事が激減してしまった事か、勿論アルバイト代程度だが暫くは困窮するであろう。

最後にGOODMANSの AXIOM80の箱再度ユニットを取り付けるが今回はサランネットは省略した。

エッジ等よく乾かし翌日早速試聴するが、やはりSV-501SEの300Bパワーアンプとの相性は大変良いと思う、タンノイ独特の癖のあるキリッとした音が聴ける、LS3/5aとは低域の鳴り方が自然な音に近くAXIOM80の箱の威力は凄い。吸音材の効果も良い効果が出ている様です。

そしてタンノイの試聴、音を出して思わず、やはり此の輝きのある音が聴けた、納得出来る音です。LS3/5aの音も良いが10吋のタンノイを聴けば解る、別格の音楽が聴ける。

ピアノ曲はかなり冴えたピアノの音が聴ける、スピーカーコーン紙の裏側清掃がよかったのか自然なダンピングが復元したのであろうか?随分リアルな音が聴ける、タンノイって此のような綺麗なカチッとした音がしたのでろうか?セーム革の材料の違いによる音質の違いは疑問に思った。

久しぶりにトン・コープマンJ.S.バッハ(1685-1750):名作カンタータ集を聴く。正しくバッハマジックかオペラチックにに聴ける音楽も愉快だ。

コーヒー・カンタータ「そっと黙って、おしゃべりなさるな」BWV211トン・コープマン(指揮)、此のような寸劇を聴くと劇場の一番良い席で聴くよな錯覚さえ起こす。アムステルダム・バロック管弦楽団、勿論原寸大で聴く感じだ、比類な美しさを感じる、此れが10吋のタンノイの実力なのであろう。

接点回復剤が無くなり新しい物を仕入れtが価格は小さくなり倍以上担っていた。勿論前の商品とは違うようだが・・・・?

勿論デュアル・コンセントリックは指向性も強くソロリストを簡単に中央で双方ソロを歌う、当に分離の良さの証である。しかもかなりのリアル感がある。

但しJazz系統の激しいアタックは全く苦手で、そのような系統の音楽はLS3/5aにお任せすることにした。

今朝方Raytheon(レイセオン)ヴィンテージ真空管ECL82/6BM8ペアーのが届く、早速開封して、MT管を装着し試供するが、現日立製の6BM8との交換だが、タンノイでは日立製が綺麗になる。

興味本位で購入したRaytheonの6BM8は後日LS3/5aで細部に渡りテストをしてみるとした。

筆者の好きな指揮者、フェレンツ・フリッチャイ(Ferenc Fricsay)生への執着と諦観が交錯する、フリッチャイ最晩年の珠玉のモーツァルト。

フリッチャイにとってのモーツァルトは、祖国のバルトークと並んで生涯にわたってリスペクトし続けた作曲家でした。それは単なる崇拝対象ではなく、殊にモーツァルトに関しては自身の絶対的な音楽基準と位置付け、さらにバルトークとも親和性があるとも著書で記述しています。

これより以前の'50年代半ばまでにも交響曲を録音またはライヴでの演奏も残っていますが、ウィーン交響楽団とのこの録音では、それまでのテンポと比較すると大幅に遅い演奏となっているのが特徴。とりわけ緩徐楽章で特徴的です。

度々ウィーン交響楽団に客演していたため、両者の共演となったのかどうかはわかりませんが(一説によるとフリッチャイ自らが希望)、ムジークフェラインでの2度にわたるこれらの録音は響きの柔和さと晩年のスタイルが顕著に現れた演奏として、フリッチャイを代表する名盤のひとつと高く評価されています。

39番の第二楽章での遅いテンポ、40番での暗さと同居したかのような暗鬱な表現、一方最晩年の1961年録音では、29番での颯爽とした響き、41番における後のピリオド演奏にも通じるかのような透明な響きと第二楽章のテンポ(反復なしで9分42秒!)等、一度聴いたら心に残るモーツァルト演奏と言えましょう。

発症直後の録音でもある「アイネ・クライネ」の疾走感と、正反対なフリーメーソン&アダージョとフーガも絶品。いずれも未来に引き継がれるべき演奏です。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

<CD1>

1.交響曲 第39番 変ホ長調 K.543

2.交響曲 第40番 ト短調 K.550

3.セレナード 第13番 ト長調 K.525《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》

<CD2>

4.交響曲 第29番 イ長調 K.201(186a)

5.交響曲 第41番 ハ長調 K.551《ジュピター》

6.フリーメイソンのための葬送音楽 ハ短調 K.477(479a)

7.アダージョとフーガ ハ短調 K.546

【演奏】

ウィーン交響楽団(1,2,4,5)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(3)

ベルリン放送交響楽団(6,7)

フェレンツ・フリッチャイ(指揮)

【録音】

1958年4月29-30日(3)、1960年1月29日(6,7) ベルリン、イエス・キリスト教会

1959年11月26-29日(1)、1959年11月29日-12月8日(2)、1961年3月12-25日(4,5) ウィーン、ムジークフェライン大ホール

以前と比べオーケストラの演奏は自然な低音と切れのある演奏は見事である、濁りのない、スッキリした余分の音はしなくさすがは手慣れたフリッチャイ指揮なのであろう。

特にフリッチャイ後期の演奏、交響曲40番ト短調 K.550から41番 ハ長調 K.551など聴くうちに目頭が熱くなる。

天才と言われ続けたモーツアルトは悲しみと共に流れていくのか、ブラボー!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます