この異常な暑さは台風の影響もあるのであろうか、誠に暑い日本列島は猛暑に見舞われているようである、この暑さは一週間も続くそうで食欲も落ちる。

そこで俄然麺類が多くなるのだが、この小麦が現在のウクライナ戦争で脅かされていて、思うように黒海から出国が出来ない状態で、国内産小麦は日本では改良を重ねやっと栽培されるようになったと聞いたことがある。

さてこの小麦の話であるが、食物の不思議である、海藻の「わかめ」は日本人が好む食材の海藻である、しかし世界的に見ると海外の人々には「ワカメ」は消化が大変悪く腹痛など起こし大変悪しき食材だそうです。

またの日本人は小麦の中のグルテン?と相性悪くパンは食べるな、健康にには米を食えとも言われるが、小麦仕様の麺類も多いが疑問点も相当あろう?

そう言えば筆者の幼少の頃、母型の祖母が釜戸で炊き立ての若干おこげの混じった米に細かく刻んだ塩ワカメをまぶし握る、おやつがわりに頂く塩気の混ざった「おにぎり」は実に美味かった、今の調理器具ではできない味なのでであろう。遠い記憶である・・・。その光景を見た爺さん(祖父)は猛然と祖母を叱る、「出世前の男子に、こげ飯など食わすとは何たる事か」と言い放った言葉は未だ記憶に残る言葉である、長男は実に大切に扱われた時代でもあった。

これは筆者が幼稚園に入学する前の記憶で、今では考えられない言葉ではあるが、考えれば実は戦後当時で、如何にも日本人らしい教育を行っていた様に考えさせられる話で、いつの間にか忘れられた話になってしまった様である。

話は戻るが、同様に特に西洋人はパンと肉とワインが一般的な食材と言われる、日本も戦後米国から支給された給食で出されたコッペパン、食パンであった。このパンの材料が日本人にはどうも悪き食材の様であるらしい、この様に昔から日本人は世界的傾向とは些か違う民族の様である。

その訳は特に日本人には、悪しきはグルテンが消化器系には合わないとされる事が原因のようです。また日本人が良く食すワカメ、海苔等の海産物は海外の人の消化器系には合わないと言われる様です、人間環境により右左される様である。

これは以前にパンは日本人には合わないといえば、日本のパンメーカーが抵抗し、宣伝料を頂くマスゴミが騒ぐ、いつの間にか日本も戦前の日本と違う方向に向かってしまった様である。敗戦後間違った歴史教育を受け、ひたすら真面目に日本を発展させたがここらで米国の占領下時代には休止符を打たなければならない。これを機会に現在政奨励する減反を廃止し、世界に誇る美味しい稲作を推奨し自給率を上げては如何?正に名案であろう。

戦前の日本政府がパンを食えと唱えるような国ではなかったのが日本である、先の戦争(大東亜戦争)の原因も戦後70年以上も経ちやっと最近原因が公開されるようになったのだ、ヤルタ会談では戦争後の取り決めをし戦争を仕掛けた人間及び戦勝国の罪は全く問わない、全くおかしな世界に進んでいった現在である。

今回のウクライナ戦争も仕掛けた人間が居るのに戦争当事国を叩く、日本でも前総理の銃撃事件で解るように統一教会の名前変更に疑惑には蓋をして封じ込めようとする闇は全くのクレイジーな政府機関の問題がある。

あれだけ騒いだコロナ問題も今や風邪と同じ程度の流行病で済まそうとしている、犯人が見えない闇が多すぎるようである。答えは全ての金銭的主義の世界の金融を支配する米国系ユダヤ系富裕層の人達の問題であろう。今回のウクライナ戦争で何れだけの金銭を稼いだのであろうか・・?全くの闇の世界であろう。

確かに異常気候かも知れず以前沖縄のパイナップルを鉢植えすれば、赤ちゃんパイナップルが顔を出したのです。

今の筆者は一応世の中では用済みの人種で僅かな年金暮らしの貧困老人であるが、昔から好きな音楽三昧を再度楽しんでいるが、40代で一度好きなオーディオの趣味は取りやめと同時にオーディオ機器も殆ど処分してしまった、退職後再度格安な機材を揃え細々と貧困オーディオ再開と好きな分野の音楽を楽しんでいる。以前から特に好きだったJ.S.バッハの音楽を中心にあれこれ歴史も振り返り検索しているのが唯一の楽しみである。

筆者同様団塊世代の遊びは戦後少しの余裕が出来為に、車選び、オーディオの趣味人が多い為か最近は中古市場も高値での取引販売が多い様である。特にオーディオフェア等イベントには圧倒的に70歳代が多い事も事実である。

最近興味深く観察しるのJ.S.バッハの後期の作品が多い、中でも筆者が若い頃から一番多く聴いてきた数々の演奏者で聴いてきた曲が「J.S Bach :ゴルトベルク変奏曲BWV988」かも知れない。

しかし、じっくり音楽を聴くには散々苦労し、足掛け2年の歳月を経過して仕上がった筆者のエンクロージャーLS3/5Aでの視聴が一番である、確かにSPENDORの華やかな特徴ある美音も良いが、筆者には全てにフラットな音楽を味わえると思える、流石BBCモニターと言われるLS3/5Aには及ばないように思った。

LS3/5Aの音質の一番の良さは、少し渋めな感じではあるが端正な鳴り方に尽きる、何の色付けも少なく無く全ての音楽を楽しめるブックシェルフ型スピーカーと実感した。

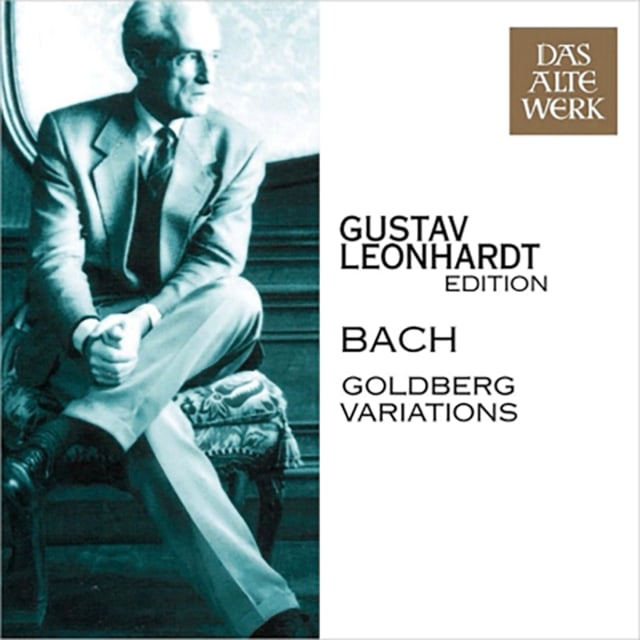

この曲は特殊の場合はのぞいて、ピアノ演奏、チェンバロ演奏とあるがバロック風に感じたいのであれば断然チェンバロ演奏を進める、筆者の二十代当時最初に聴くは多分50年前にバッハに一番近いと言われた鍵盤奏者、指揮者のレオンハルトの演奏が最初に聴くチェンバロの鍵盤楽器の音でした。

オランダ・ヒルフェルスム近郊のフラーフェラントに生まれた。生家は貴族の血を引くスウェーデン系の富裕な実業家の家庭で、幼い頃からピアノを学び始め、15歳の時に父親が購入したチェンバロ、オルガンに親しむグスタフ・レオンハルト(Gustav Leonhardt)であった。

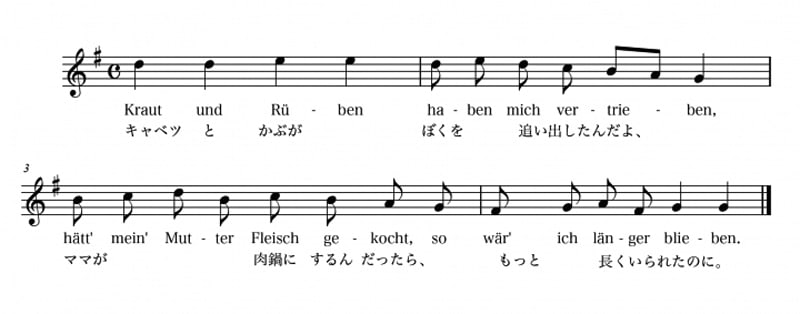

バッハの名作《ゴルトベルク変奏曲》に潜む歌「キャベツとかぶ」このゴルトベルク変奏曲は、まるで大きな建築物のような作品ですが、この曲の最後を飾る変奏に少なくとも2つのメロディが使われているクオドリベットが登場します! そのうちの1つ「キャベツとかぶ(Kraut und Rüben)」(作曲者不詳)という歌について掘り下げてみましょう。なんだか変なタイトルの歌ですね。

この歌詞にある「ぼく」が誰を指しているのかはわかりませんが、どうやら当時からキャベツもかぶもあまり好きじゃない子どもがいたようです。なので、「お母さんが苦手なキャベツとかぶを使って料理したから今日は家に居場所がない」という子どもの気持ちかもしれません。

バッハがそんな歌を最後の変奏に登場させたことによって「もうぼく(バッハ自身)の出番は終わりだね!」のようなニュアンスが生まれます。そのあと、もう1つのクオドリベット「長いことご無沙汰だったね、さぁおいでおいで!」が、最初の主題に対して呼びかけ、この曲の30に渡る変奏は終わり、最初に演奏された主題(アリア)がもう一度登場します。

筆者は下記の「ゴルトベルク変奏曲」の説明記事を見つけ引用する。

ゴルトベルク変奏曲の伝記によると、ドレスデンのロシア大使であるヘルマン・カール・カイザーリンク伯爵が、不眠症を訴え、「きわめて柔和で、いくぶん快活な性格をもち、眠れない夜には少しでも気を晴らしてくれることができるような」音楽を望んでいたとされている。

そして書きあがったこの変奏曲は、才能のある若いチェンバロ奏者であるヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルクによって演奏された。伯爵は非常に喜び、百個のルイドール金貨をみたした金の盃をバッハに贈っている。

それは“音楽愛好家の魂の喜びのために書かれた”まるで物語のような話だが(バッハの最初の伝記作家であるヨハン・ニコラウス・フォルケルに感謝したい)、実際、この真偽は定かではない。この変奏曲が出版された際、カイザーリンク伯爵に献呈されておらず、贈られたとされる盃もバッハの家から見つかっていない。1741年にバッハの《クラヴィーア練習曲集》の第4巻(最終巻)として初版されたとき、作曲家自身は単に音楽が「音楽愛好家の魂の喜びのために書かれた」と序文で述べているのだ。

ゴルトベルクに関して言えば、当時まだ14歳であった。バッハ自身が優れたチェンバロ奏者であり、楽曲の演奏の難しさもよくわかっていたはずなので、もしもゴルトベルクがこの曲を演奏したのであれば、非常に才能があったことになる。この変奏曲は、特に手が頻繁に交差するため、両手を自在に操ることのできる名手でなくては弾きこなせない。2段鍵盤のチェンバロであれば、演奏者は片手を上の鍵盤、もう片方を下の鍵盤で演奏すればよいので、それぞれの腕の動きを邪魔することなく演奏できる。しかし、今日を生きるピアニストたちにとっては、非常に演奏が困難となる。鍵盤は一段のみなので、交差の際の動きを理解できていない演奏者は、もつれた編み物のような危険な状態になってしまう。

「ゴルトベルク変奏曲」の基礎となるのは、ト長調の「アリア」であり、事実上、2部分形式のサラバンドである(それぞれの部分で繰り返しがある)。バッハはこの曲で、旋律ではなく、和声の構造に基づいて変奏させている。これは変奏曲全体を通して一定であり、3つの短調で書かれた変奏でも同様である。つまり、この作品はパッサカリアやシャコンヌのアイデアを大規模に取り入れたものなのだ。これらのバロック時代に人気のあった音楽形式は、それぞれ低声部で同一の音型が繰り返され、その上で変奏が行われていくものであり、通常は低声部を含めた全体を変奏するものではなかったため、前例はほとんどなかった。考えられるものの1つは、62の変奏を持つヘンデルの《シャコンヌ ト長調》(1733)だ。その8小節の低声部は、バッハの「アリア」の最初の8小節と同様である。《ゴルトベルク変奏曲》は、バッハの当時流行していた楽曲に対しての「あなたにできることは何でもできる、私はもっとうまくやれる」という皮肉を含んだ反応だった可能性がある。

しかし、彼自身の作品の中で最も近い例は、独奏ヴァイオリンのための《パルティータ第2番ニ短調》(1717-1720)のシャコンヌで、連続する8小節の低声部のパターンの上で行われる変奏曲で構成されている。それは非常に強く感情的に訴えるものがあるので、《ゴルトベルク変奏曲》と容に並ぶ――そして両方の作品の低声部は32回繰り返される。

32小節の低声部を主題とした32曲で構成これは重要なことだ。なぜなら、このような長いスパンでペース、エネルギー、論理を整理するために、バッハは《ゴルトベルク変奏曲》に彼の数学の原理や数秘術に対する興味を反映した、いくつかの構造的なしかけを行っているのだ。作品は、まるで小宇宙が大宇宙に影響を及ぼしているかのように、32小節の低声部を主題とする32曲が展開するのだから。全体は2つに分割され、第15変奏は中間点である。3つの短調による変奏曲の最初であり、手の距離がだんだんと離れていく状態で終わる。第16変奏は新たな始まりだ。壮大なフランス風の二重付点のリズムと華やかな装飾で満たされる劇的なフランス風序曲で、2つ目のセクションではテンポが速くなるというコントラストが作り出されている。

この変奏曲は3つにグループ化される。円を描くように3つおきにカノンが置かれ、その模倣声部の音程は毎回徐々に広い間隔になっていくのだ。最初の第3変奏では1度(同じ音)、続く第6変奏のカノンでは2度、第9変奏では3度……と、音程のずれが順次上行するように配列されている(最終的に3曲ごとに登場するカノン変奏の音程の開きは第27変奏で9度に達する)のだ。これらに加えて、バッハは自由変奏を配置している。多くの場合は舞曲風で、ジーグ(第7変奏)やフゲッタ(第10変奏、ヴィルトゥオジティを魅せるチャンスだ)などがある。3番目の数字はしばしば聖三位一体を象徴しているため、これらのグループ分けは数秘術的に非常に重要である可能性がある。

作品が象徴しているだろうものは他にもまだある。こうしたことは、バロック時代の絵画では普通に行われていることであった。音楽もまた、多くの知識層の聴衆にとって標準的であったと思われる古典や聖書からの引用が含まれ、当時の聴衆によって“深読み”されることがよくあったのだ。今日の私たちのほとんどは、それらの知識を共有するのに十分恵まれているわけではない。たとえば、約20年前に発表されたある学術理論では、プトレマイオス宇宙論の9つの次元を通じた地球から恒星に至る寓話である可能性があり、それぞれの自由形式の変奏曲は、それぞれの惑星の段階を象徴している。叙情的な第13変奏は、愛の女神の惑星である金星を表している。第25変奏は、しばしば「黒真珠」と呼ばれる、これは土星を指していると思われ、親密な痛み、死、そして喪に服する不協和音に満ちている。そして、第29変奏はきらめく星々がトリルによって示されている。

家族や友人たちと共に音楽を作ることは何よりも最高だと示している作品のクライマックスに、バッハは最後のカノンの代わりに「クオドリベット」(羅:quod libet、“好きなように”の意)を書いた。これは、複数人がそれぞれ違う歌を同時に歌うという遊び(バッハは家族で集まるとよくこれに興じたといわれている)であった。バッハはここで当時の流行歌「キャベツとカブに追い出された」と「長いことご無沙汰だったね」の2つを組み合わせた。おそらく、それは家族や友人たちと共に音楽を作ることは何よりも最高だと示しているのである。最後には、私たちが人生で経験したことをパノラマのように見る感覚で「アリア」が戻ってくる。しかしその経験は文脈によって変化していく。T.S.エリオットの「リトル・ギディング」(『四つの四重奏』から)を引用するとしたら:

“…the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time.”

“…そしてすべての探求の終わりは

出発した場所に辿り着いて

その場所を初めて知ることであるだろう“

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time.”

“…そしてすべての探求の終わりは

出発した場所に辿り着いて

その場所を初めて知ることであるだろう“

最終的には、誰もがバッハの《ゴルトベルク変奏曲》から何か違うものを読み解くだろう。私たちはその哲学をほめたたえたり、単にそのインスピレーションの洪水を楽しんだりすることができる。歴史的に正確な詳細をすべて観察することも、その可能性に制限がないと判断することもできる。見通しがどうであれ、おそらくこの宇宙にはすべてのための十分な余地がある。

とこの様に解説されている、確かにこの作品はゴルトベルク変奏曲 は、ヨハン・ゼバスティアン・バッハによる2段の手鍵盤のチェンバロのための変奏曲 。全4巻からなる「クラヴィーア練習曲集」の第4巻であり、1741年に出版された。バッハ自身による表題は「2段鍵盤付きクラヴィチェンバロのためのアリアと種々の変奏」とある練習曲である。

と記事は締めくくっている。このように歴史を含め曲を知ると一層浸し見やすいバッハの人間像が近づいた様に思うは筆者だけなのであろうか?

又参考に鈴木優人が語るゴルトベルク変奏曲を解りやすく解説している画像があるので是非参考にする事も良いでしょう。

ゴルトベルク変奏曲:レオンハルト(Cemb)(1964)

Bach: Goldberg Variations - Gustav Leonhardt - DAS ALTE WERK は 1958 年に発売され、グレゴリオ聖歌と中世フランスの作曲家ギヨーム・ド・マショーの音楽の 7 枚のディスクがリリースされ、歴史に基づいた高品質の録音ですぐに評判を得ました。すぐにスカルラッティのハープシコード・ソナタ、ヘンデルのコンチェルト・グロッシ、バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータのLPが続いた。Nikolaus Harnoncourt、Gustav Leonhardt、Frans Bruggen、Jaap Schroder との契約により、新しい時代が幕を開けました。

01.ゴルトベルク変奏曲 BWV988 : I アリア

02.ゴルトベルク変奏曲 BWV988 : II Variation 1

03.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:第3変奏曲2

04.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : IV Variation 3 - Canone all'Unisono

05.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:V Variation 4

06.JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:VI変奏曲5

07.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : VII Variation 6 - Canone alla Seconda

08.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : VIII Variation 7 - Al tempo di Giga

09.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:IX変奏曲8

10.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : X Variation 9 - Canone alla Terza

11.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XI変奏曲10~フゲッタ

12.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XII変奏曲11

13.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : XIII Variation 12 - Canone alla Quarta

14.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XIV変奏曲13

15.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XV変奏曲14

16.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : XVI Variation 15 - Canone alla Quinta

17.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XVII変奏曲16~序曲

18.JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XVIII変奏曲17

19.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : XIX Variation 18 - Canone alla Sesta

20.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XX変奏曲19

21.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XXI変奏曲20

22.ゴルトベルク変奏曲 BWV988 : XXII Variation 21 - Canone alla Settima

23.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988: XXIII Variation 22 - Alla breve

24.JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XXIV変奏曲23

25.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : XXV Variation 24 - Canone all'Ottava

26.JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XXVI変奏曲25~アダージョ

27.JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XXVII変奏曲26

28.Bach, JS: Goldberg Variations BWV988 : XXVIII Variation 27 - Canone alla Nona

29.JSバッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XXIX変奏曲28

30.J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988:XXX変奏曲29

31.ゴルトベルク変奏曲 BWV988 : XXXI Variation 30

32.ゴルトベルク変奏曲 BWV988 : XXXII アリア・ダ・カーポ

ゴールドベルク変奏曲のスタンダード!Goldberg Variationsというとグールドのスタンダードとなっているが、本来チェンバロで演奏されることを考えるとチェンバロ版から入るべきなのかもしれない。 ゴールドベルク変奏曲をピリオド楽器で録音したのはレオンハルトが最初ではないだろうか。

曲の姿と決まっているわけではなく、ヴァルヒャ盤の堅固でありながら明るい響きや、リヒター盤の明け方を求めていると違和感があるかもしれないが、このレオンハルト盤も今もって名録音と言うべきだろう。

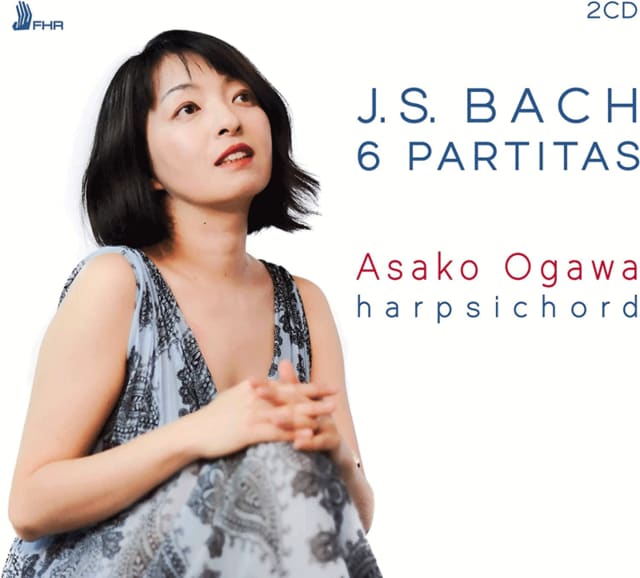

最近の注目は良く聴くようになった鍵盤楽器演奏者アサコ・ギノヴァ(Asako Ogawa 小川麻子)はロンドンを拠点に活動するピアニスト兼チェンバリストで、室内楽奏者、伴奏者として活躍。小川麻子は、ロンドンを拠点に活動する日本人生まれのチェンバリスト兼フォルテピアニストです。彼女はソリストおよび通奏低音奏者として演奏し、ギルドホール音楽演劇学校のバロックレパートリーコーチです。イギリスを中心に、ソロ、通奏低音、ディレクションなど幅広く演奏活動を行う。ギルドホール音楽院にて、バロックレパートリー講師を務め、装飾法、通奏低音、バロック奏法などを指導する。

2008年よりロンドン・ヘンデルフェスティバルに、レギュラーで出演し、ソロ、アンサンブル、通奏低音、伴奏などを演奏。近年は、ドイツのハーレ・ヘンデルフェスティバルにも招かれ、ソロや、歌手との共演で、リサイタルを行なった。また、ロンドン・ヘンデル・ミュージアムで行なわれている演奏会シリーズには定期的にソロ、アンサンブルで出演、ブリティッシュ・チェンバロ協会主催のソロリサイタルも行う。近年は、セント・マーティン・イン・ザ・フィールド教会 などにて、ブランデンブルグ協奏曲5番を弾き振りし、好評を得た。2016年よりゴールドベルク変奏曲を、ロンドン・セント・アン教会バッハフェスティバル、近江楽堂、などイギリスと日本の各地で演奏、また2018年にはゴールドベルク変奏曲のCDをレリース。

2008年よりロンドン・ヘンデルフェスティバルに、レギュラーで出演し、ソロ、アンサンブル、通奏低音、伴奏などを演奏。近年は、ドイツのハーレ・ヘンデルフェスティバルにも招かれ、ソロや、歌手との共演で、リサイタルを行なった。また、ロンドン・ヘンデル・ミュージアムで行なわれている演奏会シリーズには定期的にソロ、アンサンブルで出演、ブリティッシュ・チェンバロ協会主催のソロリサイタルも行う。近年は、セント・マーティン・イン・ザ・フィールド教会 などにて、ブランデンブルグ協奏曲5番を弾き振りし、好評を得た。2016年よりゴールドベルク変奏曲を、ロンドン・セント・アン教会バッハフェスティバル、近江楽堂、などイギリスと日本の各地で演奏、また2018年にはゴールドベルク変奏曲のCDをレリース。

"彼女は、バッハ の多声部書法のディテイルを全て明確に浮き彫りにしてゆく。その着実な歩みは、エネルギッシュで、リズムの躍動感や、鮮やかなバッハのインヴェンションに溢れている。〜小川は細部を、鮮やかに表現しつつ、しっかりと壮大な全体像の中に組み込みながら着実なペースで弾き進めていくー (略) " と批評家ロバート・フジル氏に高く評された。

ピアノ専攻で、学士を習得後、トリニティカレッジ・オブ・ミュージックより全額奨学金を得て渡英。ピアニストとしてPostgraduate Advanced Diploma、修士号を優秀な成績で取得。その後ギルドホール音楽院からも奨。チェンバロをニコラス・パール、ジェームス・ジョンストン、ローレンス・カミングスに師事。フォルテピアノをスティーブン・ディヴァインに師事。

ピアノ専攻で、学士を習得後、トリニティカレッジ・オブ・ミュージックより全額奨学金を得て渡英。ピアニストとしてPostgraduate Advanced Diploma、修士号を優秀な成績で取得。その後ギルドホール音楽院からも奨。チェンバロをニコラス・パール、ジェームス・ジョンストン、ローレンス・カミングスに師事。フォルテピアノをスティーブン・ディヴァインに師事。

iTunesの中より掲載があり配信して愛聴するが何故か大変心地よいのです、Asako Ogawa ゴルトベルク変奏曲については全く解説は無いが思わず全曲聴いてしまった。

Aria from Goldberg Variations by J.S Bach ゴルトベルク変奏曲より、アリア

Asako Ogawa (小川麻子)。日本の女性ピアニスト。

チェンバロ奏者。イギリスを中心に、ソロ、通奏低音、ディレクションなど幅広く演奏活動を行う。岐阜県岐阜市出身。岐阜県立岐阜高校卒業。お茶の水女子大学文教育学部音楽科演奏コース、ピアノ専攻で、学士を習得後、渡英。

ギルドホール音楽院にて、バロックレパートリー講師を務め、装飾法、通奏低音、バロック奏法などを指導する。2020年First Hand Recordsよりバッハのパルティータ全曲のアルバムをリリース。2008年より毎年ロンドン・ヘンデルフェスティバルにソロ、アンサンブル、通奏低音、伴奏などで出演。近年は、ドイツのハーレ・ヘンデルフェスティバル、ロンドン・ヘンデル・ミュージアムで行なわれている演奏会シリーズに出演、ブリティッシュ・チェンバロ協会主催のソロリサイタルも行う。2016年よりゴールドベルク変奏曲を、ロンドン・セント・アン教会バッハフェスティバル、近江楽堂、などイギリスと日本の各地で演奏。2018年にゴールドベルク変奏曲で、デビュー・アルバムをリリース。

ロンドンで活躍する鍵盤奏者小川麻子による明快かつ滋味豊かなバッハ

J.S.バッハ: 6つのパルティータ BWV825-830

Partita No.4, D major BWV828, J.S Bach

J.S.バッハ: 6つのパルティータ BWV825-830

Partita No.4, D major BWV828, J.S Bach

[CD1]

第1番 変ロ長調 BWV825

第2番 ハ短調 BWV826

第4番 ニ長調 BWV828

[CD2]

第3番 イ短調 BWV827

第5番 ト長調 BWV829

第6番 ホ短調 BWV830

小川麻子 (チェンバロ)

録音: 2020年8月6-7日、9月2-3日/ ロンドン

第1番 変ロ長調 BWV825

第2番 ハ短調 BWV826

第4番 ニ長調 BWV828

[CD2]

第3番 イ短調 BWV827

第5番 ト長調 BWV829

第6番 ホ短調 BWV830

小川麻子 (チェンバロ)

録音: 2020年8月6-7日、9月2-3日/ ロンドン

ロンドンを拠点にソリストや通奏低音奏者として活動する小川麻子によるバッハの6つのパルティータ全曲。軽やかな響きのチェンバロで明快にかつ滋味豊かにバッハの対位法の綾を解きほぐした好演です。

今後の作品にも期待します、ブラボー!