最近筆者の仕事場兼居間にも自然な緑が不足気味である、意外と庭木の手入れなどは苦手で全く手もださない。しかしタバコも数年前に禁煙し観葉植物を天井から吊るして見ようと、とりあえず6鉢分近くのジョイフル本田千葉NT店で、このDIYは実に広く、先日愛犬モジャもここのサロンを利用しているのでそのついでに観葉樹を購入した。早速植替えして天井から吊るした。

水は1週間に1度ほどで十分と思う、天井は都合よく丁度伸縮棒がセットできる作り故に伸縮棒とダウンライトの1灯を植物促進用の専用ライトに変更してセットした上手く育つことを・・・祈ります(笑)。

今回は現在海水魚の水換えをして綺麗になったので写真をカットにします。

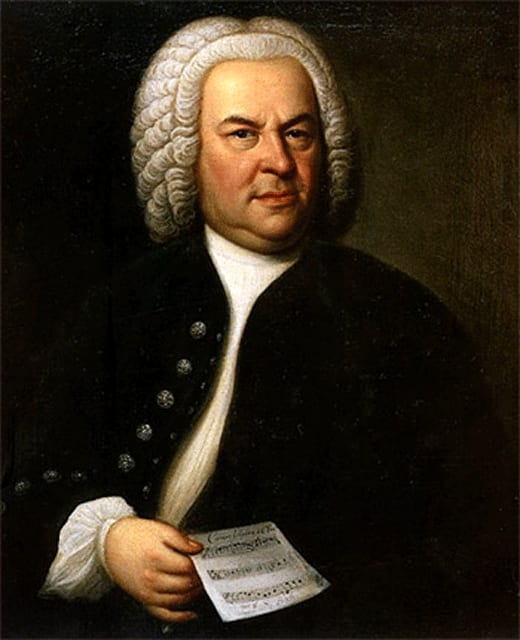

バッハの教会カンタータが何と200曲も存在し、CDの枚数にして50枚~60枚強に及ぶものであり、バッハの全創作の約3分の1を占めるものであることは、実は実際には300曲以上作曲されたことが知られている。

100曲以上は消失してしまった。残念だがこの時代の作曲家の作品にはこういうことは多い。よくぞ、200曲は残ってくれたと喜ぶべきだろう。しかし教会カンタータを週に1回の演奏しても2年以上は必要になる、この教会カンタータの特徴は最初がシンフォニアで始まり、そこでイメージが決してしまうような曲もあったりして、指揮者の解釈と器楽の性質も大事だと感じます。

この管弦楽に関しても古楽器(ピリオド)奏法というものがあって、歌と同様に昔と今とでは違います。伝統的な奏法はやはりビブラートをしっかりかけ、レガートでつないで行くような滑らかな奏し方に なります。テンポは遅いです。これに対して現代の古楽器楽団の演奏は、音符の途中で盛り上げて行くアクセントがあり、最初の世代ではレガートを嫌ってさっ ぱりとフレーズを切り、テンポも速くなりました。しかし同じ古楽でも第二世代ともいうべき人たちの演奏では、音符を盛り上げる強弱のアクセントはそのまま でも、以前より短いフレーズにこだわらなくなって滑らかな歌も許容するようになり、遅いテンポを選ぶケー スも出てきました。 これを伝統的な奏法から数えて三番目の世代というなら、ここではそこに属する CD を選びがちです。配送便のセットを受取ると流石142枚のセットはズシリと重い。

ヘレヴェッヘ、最近のガーディナー、鈴木雅明などです。尖ったアクセントの第一世代の古楽はだんだんと姿を消して行くのかもしれません。

宗教的立場で考えるとバッハのカンタータはほとんどが教会音楽です。演奏目的も歌詞もすべてキリスト教のことです。信仰の確認と礼拝の音楽として聞く方もいらっしゃるでしょ うから、そういう音楽のあれがいい、これがいいという話をするのであれば、話し手の宗教的立場も表明する必要があるのかもしれません。

勿論筆者はキリスト教信者でもなく、単なる音楽好きの音楽愛好者であるがバッハのカンタータの歌声は大変美しく感動をも覚える音楽を探っているに過ぎないであろう、勿論昔は全く聴かなかったことが不思議だ。

最近カンタータ全集が欲しくネットを探していますとバッハ:教会カンタータ全集(60CD)

時代楽器を用いた注目の全集。1年3ヶ月という短期間に集中してレコーディングされただけあって、統一感のある雰囲気が快適です。偽作、復活祭オラトリオ、部分消失作品など、全集にふさわしくない11曲を除いた188曲の収録となりますとある、探すとそれも含めバッハ全集として販売しているので、懐事情もあり早速ポチした次第です。

ピーター・ヤン・ルーシンク(Pieter Jan Leusink)(1958年4月5日エルブルグ生まれ)は、オランダのクラシック音楽の指揮者です。彼は市立温室のズボーレでオルガンを学び、ゴットフリート・ファン・デル・ホルストから指揮のレッスンを受けました。彼は1981年4月にStadsknapenkoorElburg(Elburg City Boys'Choir)を設立し、12月にElburg's St Nicholas Church、Festival of Lessons and Carols、イースターシーズンにJS Bach's St Matthew Passion(BWV 244)で3つの音楽イベントを設立しました。

7月と8月の夏のコンサート。彼は1984年にオランダ少年合唱団の指揮を開始しました。現在80人の歌手がいます。

10年後の1994年に、ロイシンクバッハオーケストラを設立し、1年後、大人の混合合唱団、オランダのバッハ合唱団を設立しました。彼らは後にバッハ合唱団とオーケストラに合併しました。彼は特にバッハ、ヘンデル、モーツァルト、フォーレ、アントニオヴィヴァルディの録音で最もよく知られており、イギリス、ウェールズ、デンマーク、ドイツ、ベルギー、フランス、イタリア、ポーランド、ラトビア、そして彼の母国オランダで演奏しています。オランダ全土で毎年約150のコンサートが合唱団とロイシンクのオーケストラによって行われています。1999年と2000年に、ロイシンクは15か月以内にバッハのすべての神聖なカンタータを録音しました。

このバッハ全集は演奏者が違っていて聴き応えがあります。

メンバーは比較的新しい古楽器演奏者で演奏をして、人材豊富なオランダの古楽界でも抜きん出た存在感を示すチェリストでガンビスト、指揮者で教育者でもあるヤープ・テル・リンデン[1947- オランダ]が「バッハ:無伴奏チェロ組曲」も見逃せません、ピーター=ヤン・ベルダー(Cemb)チェンバロをグスタフ・レオンハルトの高弟、ボブ・ファン・アスペレンに師事したいたようで、ストレートな演奏でスッキリして心地良いです。

2000年にはライプツィヒ・バッハ・チェンバロコンクールで優勝し、チェンバリストとしての地位を築きました。2005年にアムステルダムで古楽アンサンブル、ムジカ・アンフィオン(musica amphion)を設立。指揮者としてもデビューし、BACHの教会カンタータを精力的に演奏、録音をしています。ベルダーは1966年生まれだから45歳、中堅というところですが、スカルラッティの全曲録音をはじめ精力的に録音していてCDがずいぶん多いようです。

価格的にも教会カンタータ全集におまけにバッハのすべてが付いてくると思えば大変割安感はあるようです。

特に筆者が好きな鳴らし方は、クリヤーでひっそりと鳴らす感じが好みでその点でTANNOYのIIILZ Monitor Goldが希望に近いユニットと思う、勿論15吋のMonitor Goldも良いが筆者の12.5帖程の部屋にはバランスが悪いようです15吋は最低20帖以上の部屋が必要と聞く。

勿論昔からよく言われたのは英国オリジナルの箱を使用が一番と言われるがこのAxiom80の箱に入れての使用は全く素晴らしいホールで聴くような音を聴かせる一度聴けば虜になる。

録音状態も宜しく、バッハ好きにはおすすめしたいセットでもある。このバッハ全集を聴くのはAxiom80の箱に組み込んだIIILZ Monitor Goldに限るようである。勿論駆動するのはアンプは癖の少ない五極管も良いが、本命は三極管に限るようです、トランジスターアンプも色々試しはしたが、真空管との相性は一番塩梅がよく思える。問題点も多々あるがここらで音楽三昧を楽しむつもりである。特に聴こえ方はホール感がよく人の歌声の綺麗さの響きが冴える。

ホール感の自然に聴こえる教会、質の良いコンサートホールで聴く感じの、上等席で聴くようなムジークフェラインスザールのように感じにさせように聴こえる、このような音は欧州系のエンクロージャーが有利に感じさせる、これがヴィンテージと言われるユニット姿のようにも思えた。

お馴染みの曲から

特に最初の演奏が管弦楽組曲から始まり声楽に移行する曲は好きでよく聴く

●カンタータ第110番「笑いはわれらの口に満ち」BWV.110

●カンタータ第169番「神ひとりわが心を占めたまわん」BWV.169

●カンタータ第174番「われ、いと高き者を心を尽くして愛しまつる」BWV.174

等は涙の溢れるように感動してしまった。142枚全て聴くのはどれほど月日がかかるのか、気長に聴き進めよう。しかしこの全集を眺めればカンタータだけで40枚近くあり他の声楽をカウントすれば全てで55枚程の量になり、今までバッハは器楽曲の鑑賞が多く、22枚程であり声楽こそバッハの真髄であろう、勿論三大宗教音楽も含め楽しみが増えたようだ。

勿論ニコラス・アーノンクールとグスタフ・レオンハルトが共同制作したもので、実に良い仕上がりではあるが、現在4.5.9集を持参するが、その9集よりカンタータ第174番を聴くと何となくアーノンクール盤が少し重厚に聴こえる、プレミアムも付きで高額になっているが、諦めず、少しずつ集めて見ようとも思ったるりもする。さすが音楽の懐は深さがわからなくなってしまう様である。

又このバッハ全集には勿論三大宗教曲も入っている。

Disc 96,97

ミサ曲ロ短調BWV.232

ヒレヴィ・マリンペルト(Sop)ベルナルタ・フィンク(Alt)アクセル・ケーラー(C-T)

クリストフ・プレガルディエン(Ten)マティアス・ゲルネ(Br)フランツ=ヨーゼフ・ゼーリヒ(Bs)

ルネ・ヤーコプス指揮、ベルリン古楽アカデミー、他

Disc 112~114

マタイ受難曲BWV.244

ペーター・シュライヤー(Ten)テオ・アダム(Bs)ジークフリート・フォーゲル(Bs)アデーレ・シュトルテ(Sop)

アンネリース・ブルマイスター(Alt)ハンス=ヨアヒム・ロッチェ(Ten)ギュンター・ライプ(Bs)

ルドルフ・マウエルスベルガー指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団、他

Disc 115,116

ヨハネ受難曲BWV.245

クリストフ・ゲンツ(Ten)クリスティアーネ・エルツェ(Sop)アネッテ・マルケルト(Alt)エグベルト・ユングハンス(Bs)

アンドレアス・シャイプナー(Bs)ジルケ・シュワブ(Sop)ハンス=ユルゲン・リヒター(Ten)

ルートヴィヒ・ギュトラー指揮、ザクセン・ヴィルトゥオージ

Disc 117~119

クリスマス・オラトリオBWV.248

アーリーン・オジェー(Sop)ペーター・シュライアー(Ten)アンネリース・ブルマイスター(Alt)テオ・アダム(Bs)

マルティン・フレーミヒ指揮、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団、ドレスデン聖十字架合唱団

この全集全てのバッハが網羅されていることも良い特に筆者が注目に値するものは次の曲になります。

Disc21

アンナ・マクダレーナ・バッハのための音楽帳

ヨハネット・ゾマー(Sop)ピーター=ヤン・ベルダー(Cemb、Org)

この音楽帳は筆者も大好きで是非お勧めします、バイエル終了したお子様には実に可愛らしい曲があり、やはりバッハは教育者であるようです。バッハの2番目の妻、アンナ・マグダレーナのために1722年につくられた音楽帳はすぐにほどかれ、1725年に新しく作りなおされた。

冒頭にバッハの2作品(パルティータ)が書き込まれたのち、年若い妻が続く内容を選択している。また、ゲストブックの性格も持ち合わせており、ペッツォルトやハッセの作品も見ることができる。

アンナ・マグダレーナが歌手だったことから、歌詞や歌曲、コラールが見られ、子供たちのために、通奏低音の基礎も書き込まれている。そのことからこの音楽帳は、バッハ家の生活を計り知ることができる貴重な資料にもなっている。もともと第一に、クラヴィアの手ほどきのためつくられたもので、そのことから本書では、パルティータ(PBWV827、830)とフランス組曲(BWV812、813)を省略している。

バッハは2度目の妻アンナ・マグダレーナに2巻の音楽帖を贈った。1冊目は1722年に作られ、大半が失われてしまったが、現存する部分は《フランス組曲》第1-5番の初期稿を伝えている。2冊目は1725年に書き始められた。内容は雑多とも言えるほど様々な種類にわたっている。もっともバッハ自身が書いたのは最初の2つのパルティータを含めた数曲だけで、残りはほぼアンナ・マグダレーナ自身が折にふれ書き込んでいった。

家庭用の愉しみ以上に、子供たちの音楽教育を目的として綴られたものと考えられている。1740年ころまで続けられた音楽帖は、アンナ・マグダレーナの筆跡の変遷を知る上でも極めて貴重な資料である。また、表紙の頭文字「AMB」にエマーヌエルが母のフルネームを書き加えたり、誰のものかは判らないが幼い筆致で書き写された部分があった。バッハ家の和やかな家庭の雰囲気をうつしとったようなアルバムでもある。

バッハ作品番号順に列挙する。左の数字は、《音楽帖》のNBA配列による番号。

25. コラール〈御身が共にあるならば〉"Bist du bie mir" Es-Dur 508 (G.H. シュテルツェル)

41. アリア〈思いみよ、我が霊〉Aria "Gedenke doch, mein Geist" Es-Dur BWV 509(作曲者不明)

12. コラール〈己が平安に帰り〉Choral "Gib dich zufrieden und sei stille" F-Dur BWV 510

(ヨハン・ゲオルク・ベルンハルトが和声付けしたものとの説あり)

13a. コラール〈己が平安に帰り〉Choral "Gib dich zufrieden und sei stille" g-Moll BWV 511 (J.S. バッハ?)

13b .コラール〈己が平安に帰り〉Choral "Gib dich zufrieden und sei stille" e-Moll BWV 512

(BWV511を3度下に移調したもの)

41. コラール〈おお永遠、そは雷の言葉〉Choral "O Ewigkeit, du Donnerwort" BWV 513 (J. クリューガーによる旋律。)

35. コラール〈我を取り計らいたまえ、神よ〉Choral "Schaff's mit mir, Gott" C-Dur BWV 514

(不明だが、バッハ自身の作曲によるとも言われる。音名と低音数字が書き込まれている。)

20b. アリア〈パイプにおいしいタバコを詰めて〉Aria "So oft ich meine Tabackspfeife" d-Moll BWV 515b

(アンナ・マグダレーナの最初の子、ヨハン・ゲオルク・ハインリヒ作の旋律を母が書き取り、父が伴奏付けしたもの。歌詞は当時流行した詩による。)

33. アリア〈汝なにゆえに憂うるや〉Aria "Warum betrubst du dich" f-Moll BWV 516 (作曲者不明)

40. コラール〈何と幸せな我〉Choral "Wie Wohl ist mir" F-Dur BWV 517 (作曲者不明)

収められた作品には、舞曲などクラヴィーア用の小品、アリアやコラールなど声楽曲、さらに通奏低音の規則までもがある。多くはバッハの作品ではないが、作曲者名が書かれておらず、現在もその特定のための議論が続いている。おそらくバッハの息子たちの作品もかなり含まれていると思われる。

鍵盤用の小品は大抵がギャラントな二部構成の舞曲で、その多くが現在でもバロック音楽への端緒としてレッスンに用いられている。大規模な作品としては、《パルティータ》や《フランス組曲》のほかに、エマーヌエル・バッハのソナタの1楽章や、珍しい《平均律クラヴィーア曲集》第1巻第1番の前奏曲が書き込まれている。

バッハ全集を購入し一ヶ月以上経過し、未だ2〜30枚程度しか聞いてなく全てを聞き終わるには相当の月日が流れるであろう、又アーノンクール式の教会カンタータ全集も購入し併用して聞いているため益々試聴は遅くなる状態である。アーノンクール指揮の全集は古楽器演奏初期の頃でもあり、録音状態は今より劣るかも知れず、当時のTELEFUNKENレーベルのレコードの吹き込みはバッハ当時の音質を探し当時の教会であえてワンマイクで録音するという記事も読んだ記憶もある、今聞くも確かに味わい深い音は聴こえる。

それでは再度此のバッハ全集を冷静に眺めるとCDのジャケットごとに色が変わっている、筆者などはバッハに最初に馴染んだ頃は殆ど器楽曲しか聴かず、少しの鍵盤楽器程度が多かったが、全ての曲を見回すと鍵盤楽器(オルガン曲も含め)曲が多いこと、しかも基本の教育用の鍵盤曲が圧倒的にに多く、実にバッハらしいアルバム全集でもある。

バッハの1/3は教会カンタータ、受難曲が多く、鍵盤楽器、オルガン曲と続く、バッハに刺激され聴いたきたが最近やっと声楽の面白さ、楽しさを味わうようになった。もちろん此の時代オペラは無いが、それに変わる、農民カンタータ、珈琲カンタータが時代背景を表しオペラ同等の音楽の面白さも味わえる仕組みとなっていることに驚かされる。現在奇跡の如く多くの曲が残されたことに感謝しなければならないのであろう。

バッハを知ることも実に興味深い曲もあり実に楽しめる全集である。意外と浸し見やすく、暫くこの全集を聴いて見ようと思った。又聴きだして思うは流石近年に録音したこともあり以外と新しいテクノロジーでの録音の為か全体的音質も良く、美しいハーモニーも期待出来る。

一応バッハ全集として全てのバッハがやっと揃いました、ブラボー!