日本でまだ土器の焼かれていなかった旧石器時代は学説によって差がありますが、約40000年前に始まり、それが約12000年前になると縄文土器の時代になったと言われています。縄文時代から弥生時代になったのは地方によって異なりますが約2000年前と言われています。

10000年以上も続いた縄文時代も石器が広く使われていた石器時代だったのです。

この連載の(2)で八丈島で発見された6000年前の縄文土器は本州から丸木舟で太平洋を渡って運ばれたと書きました。土器に使われた粘土が本州のものだったからこのように推定されたのです。

しかしもっと驚くべきことは旧石器時代にも既に丸木舟で伊豆七島と本州の間を行き来していたのです。

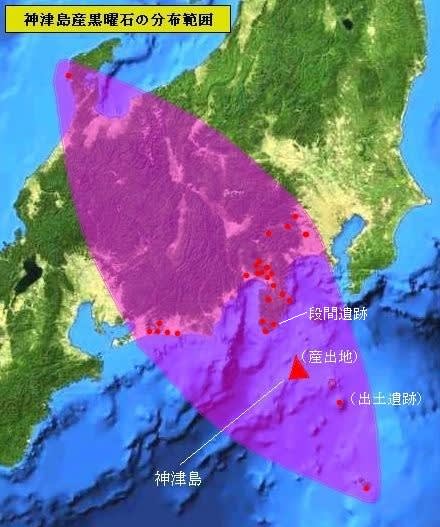

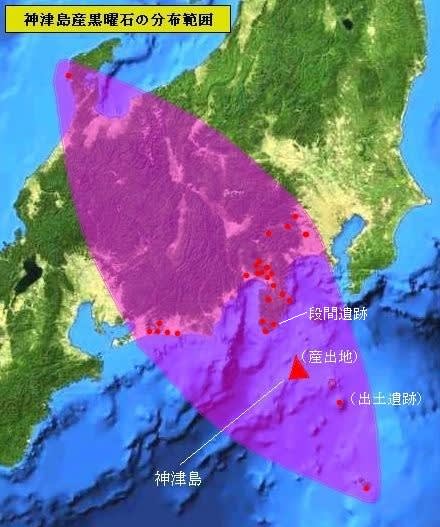

その動かぬ証拠は日本各地、そして伊豆七島の神津島の黒曜石が旧石器時代から本州各地からシベリアまで広く流通していたことです。下にその様子を示す図面を掲載します。

黒曜石の成分は山地によって少し違います。成分をX線マイクロアナライザーなどの分析機器で精密に分析するとそれぞれの産地が特定できるのです。ですから各地の旧石器時代や縄文時代の遺跡から出る石器の黒曜石の成分から、その黒曜石が何処から運ばれたかが判明します。

下は伊豆七島の神津島の黒曜石の流通範囲を示す図面です。

それでは本当に丸木舟しか無い旧石器時代に人々が神津島、三宅島、御蔵島、八丈島などと本州の間を行き来していたのでしょうか?

疑問に思っていましたら、八丈島在住の細谷昇司氏が教えてくれました。2008年5月に八丈島から御蔵島までの80kmを八幡暁さんという青年が単身でシーカヤックで渡ったそうで す。

八丈島の新聞の南海タイムスの2008年5月30日の記事から下の写真と以下の文章を転載いたします。

・・・沖縄県石垣市、八幡暁さん(33)が28日早朝4時に神奈川県の鎌倉へ向けて八丈島の永郷海岸をシーカヤックで出発した。八幡さんは最初の寄港地・御蔵島までの約80キロを、20時間で動力を使わず2本の腕で漕ぎ渡る。

黒潮の影響を受ける八丈島・三宅島間は潮流が速く、これまでにシーカヤックでの航海例がないルートだ。

八幡さんはオーストラリアから日本までの総距離8000~9000キロをシーカヤックで漕ぎきる計画を2002年から実行中だ。

「シーカヤックはサーフィンと同じで、大きな波を受け流したり、乗っかったりする技術がなければ、波に転がされてしまう。海で気象現象を予測し、起こってしまうリスクを回避するのも楽しみのうち。だから航海は単独無伴走」という。・・・

(http://www.nankaitimes.com/news_photo/photo08/photo/topnp_08.html )

八丈島は絶海の孤島と言いますが御蔵島から肉眼で見えるそうです。古代人は洋上で島が見えれば丸木舟で渡って行ったのです。天気の安定する季節を選んで、丸木舟を現在のシーカヤックのように漕いで行ったのでしょう。小さな帆も上げて多少は風の助けを使ったとも想像できます。

この南海タイムスの記事を教えてくれた細谷昇司さんは「八丈百景」というブログ:http://nangare.blog94.fc2.com/ を書き続けています。

それにしても丸木舟だけで太平洋を渡った古代の日本人には感動を覚えます。自分で小さなヨットで海に出ると本当に怖いのです。波の大きさが想像以上です。風に吹かれると船が傾いて甲板を波が洗うのです。こんな体験をすると丸木舟で太平洋を渡った古代人を尊敬してしまいます。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

=====参考資料=================

(1)列島人が好んだ離島産の黒曜石:http://www.geocities.jp/ikoh12/honnronn1/001honnronn_09_1kokuyouseki_umi.html

黒曜石は黒色(茶色、半透明もある)のガラス質の美しい石である。割るとガラス同様非常に鋭い破断面を生じることから、世界各地で先史時代から有用な石器材料として重用されてきた。

日本では約60ヶ所の産地が知られているが、良質な産地は信州八ヶ岳周辺や和田峠、北海道白滝村、伊豆諸島の神津島、山陰の隠岐島、佐賀県伊万里市の腰岳など限られている。

旧石器時代、縄文時代の人々も意外なほど石器の材質へのこだわりが強く、いいものは困難を厭わずに手に入れていたらしい。(これは04.項の野川遺跡でのナイフ形石器の原料調達でも触れた。)

このような丸木舟に、黒曜石の塊を数個載せ、動かないように固定し、波の大きい外洋を操船していく。筆者の想像をはるかに超える、非常に困難かつ危険な作業であったろう。しかし黒曜石の塊が、神津島から本州島へ飛んで行けるわけではないから、それは間違いなく運ばれていたとみなければなるまい。

(2)日本で見つかっている古代の丸木舟の一覧:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B8%E6%9C%A8%E8%88%9F にあります。下の図は東京の中里遺跡で見つかった6000年前の丸木舟です。