映画「ONODA 一万夜をこえて小野田寛郎」を映画館で観てきました。

ONODAはフランス人監督アルチュール・アラリによる小野田寛郎さんの物語である。

すべての日本人に観てほしい情感のこもる傑作である。

戦後ずっとフィリピンルバング島で戦っていた小野田寛郎さんが帰国してからはや47年も経つ。今や日本人なら誰でも知っているという存在ではなくなったかもしれない。横井庄一さんが戻ってきた時も日本中大騒ぎだったが、小野田少尉は毅然とした態度とその規律正しい振る舞いにすべての日本人をあっと言わせた。まだ十代だった自分も武士道の香りを感じた。

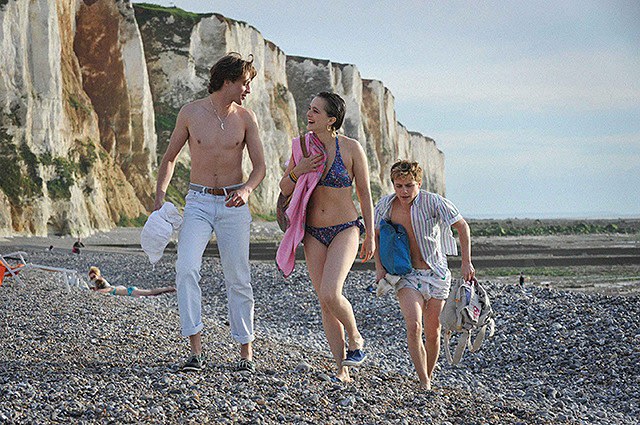

フィリピンルバング島でアメリカ軍に圧倒されていた若き小野田少尉が、部隊をまとめあげられないまま、3人を引き連れ島のジャングルで徹底抗戦する姿からスタートする。部下が1人離脱し、現地での銃撃戦で亡くなった2人の部下と別れた後に、現地を1人で捜索していた冒険家鈴木紀夫氏と出会うまでを描いている。

小野田少尉が日本に帰国した昭和49年(1974年)当時は、戦争に行った経験のある人もまだ現役でバリバリ働いていた。誰しもが、孤軍奮闘していた姿に敬意を表していた。TVの論調でも否定的なものは一切ないと記憶している。同時に小野田少尉を発見して一夜を過ごした鈴木紀夫氏は日本中から大絶賛された。飛行機のタラップを降りるときのピリッとした小野田さんと普段着のままのお気楽な鈴木氏を見てその対比がいまだに脳裏に映像として残る。

ここでは英雄視された中であまり語られていなかったサバイバル生活を映画でクローズアップする。何で日本映画でないの?と思う人もいるであろうが、逆にフランス映画だからできたとも言える。アルチュール・アラリ監督には敬意を表する。映画館の年齢層は普段よりぐっと高くなり、年老いたおじいさんに付き添うおばあさんが目立ち、座席に着くのがやっとの昭和戦前生まれ世代がかなり多かった。

⒈日本映画では無理

日本でも戦争映画はいくつも作られているが、核心には迫れない。右翼からの圧力を恐れているからであろうか?例えば、「ラストサムライ」では明治初期に関わる作品だが、若き日の明治天皇が出てくる。発言も存在もひ弱そのものである。ここでも出てくるイッセイ尾形が昭和天皇を演じる「太陽」も同様だ。これって日本映画じゃ無理なんだろうなあと思った。そんな例はいくらでもある。逆に、外国製作の日本映画の方が日本人が触れたがらない真実が暴かれておもしろい。

自分は未見だがジョニーデップの「MINAMATA」も水俣病の水銀を流し続けたチッソの社長が出てくるようで、雅子皇后の母方祖父である江頭元チッソ社長が絶対絡んでくるはずである。これも日本では絶対に製作できない作品であろう。

⒉陸軍中野学校と特殊命令

戦前の日本軍というと、一億玉砕という言葉が代名詞のようだ。天皇陛下のために自ら命を断てというわけだ。事実、小野田少尉も親からは万一の時にと短刀を受けとって出征した。ここでは違う。

小野田少尉は陸軍中野学校で、「お前たちには死ぬ権利はない。別の解決策を探れ。生き延びて秘密戦に備えろ」と指導を受けるわけだ。戦争が終わっている気配は感じても、それは敵の陰謀で徹底抗戦しろというわけだ。

ある意味、小野田少尉は頑固そのものである。帰還命令が出るまで帰らない。彼に長期にわたって付き合った部下の小塚上等兵もたいしたものだ。

⒊美化された小野田少尉

小野田少尉は美化されて実際にはひどいことをしているという説もあるようだ。でも、そんなことを知っている日本人はあまりいないと思う。民家に押し入って強奪したり、収穫されたコメを奪い取った上に、焼き払ったりする姿が描かれる。戦争終わったあとに人も殺している。ほぼ真実なんだろう。まだ戦っているんだからということでそれらの無罪放免というのも最近の世論からすると、良くは捉えられないだろう。

最近のよくできた日本映画で割とよく見る出演俳優はいずれも好演である。小野田少尉を演じた遠藤雄弥や津田寛治はいずれも頑張った。鈴木紀夫さん役の仲野大賀は役柄にピッタリだ。でもいちばん良く見えたのは小塚上等兵を演じた松浦祐也である。コミカルな部分が映画に風味を残す。

身障者の妹に売春をさせる男を演じる「岬の兄妹」では主演を張ったが、「由宇子の天秤」をはじめ脇役での活躍が目立つ。登場人物の心の迷いを映し出す映像アングルが良く、カンボジアだというロケハンに成功している。ただ、これって日本映画ではないよね。年末のベスト10で日本映画に入らないのかな??

ONODAはフランス人監督アルチュール・アラリによる小野田寛郎さんの物語である。

すべての日本人に観てほしい情感のこもる傑作である。

戦後ずっとフィリピンルバング島で戦っていた小野田寛郎さんが帰国してからはや47年も経つ。今や日本人なら誰でも知っているという存在ではなくなったかもしれない。横井庄一さんが戻ってきた時も日本中大騒ぎだったが、小野田少尉は毅然とした態度とその規律正しい振る舞いにすべての日本人をあっと言わせた。まだ十代だった自分も武士道の香りを感じた。

フィリピンルバング島でアメリカ軍に圧倒されていた若き小野田少尉が、部隊をまとめあげられないまま、3人を引き連れ島のジャングルで徹底抗戦する姿からスタートする。部下が1人離脱し、現地での銃撃戦で亡くなった2人の部下と別れた後に、現地を1人で捜索していた冒険家鈴木紀夫氏と出会うまでを描いている。

小野田少尉が日本に帰国した昭和49年(1974年)当時は、戦争に行った経験のある人もまだ現役でバリバリ働いていた。誰しもが、孤軍奮闘していた姿に敬意を表していた。TVの論調でも否定的なものは一切ないと記憶している。同時に小野田少尉を発見して一夜を過ごした鈴木紀夫氏は日本中から大絶賛された。飛行機のタラップを降りるときのピリッとした小野田さんと普段着のままのお気楽な鈴木氏を見てその対比がいまだに脳裏に映像として残る。

ここでは英雄視された中であまり語られていなかったサバイバル生活を映画でクローズアップする。何で日本映画でないの?と思う人もいるであろうが、逆にフランス映画だからできたとも言える。アルチュール・アラリ監督には敬意を表する。映画館の年齢層は普段よりぐっと高くなり、年老いたおじいさんに付き添うおばあさんが目立ち、座席に着くのがやっとの昭和戦前生まれ世代がかなり多かった。

⒈日本映画では無理

日本でも戦争映画はいくつも作られているが、核心には迫れない。右翼からの圧力を恐れているからであろうか?例えば、「ラストサムライ」では明治初期に関わる作品だが、若き日の明治天皇が出てくる。発言も存在もひ弱そのものである。ここでも出てくるイッセイ尾形が昭和天皇を演じる「太陽」も同様だ。これって日本映画じゃ無理なんだろうなあと思った。そんな例はいくらでもある。逆に、外国製作の日本映画の方が日本人が触れたがらない真実が暴かれておもしろい。

自分は未見だがジョニーデップの「MINAMATA」も水俣病の水銀を流し続けたチッソの社長が出てくるようで、雅子皇后の母方祖父である江頭元チッソ社長が絶対絡んでくるはずである。これも日本では絶対に製作できない作品であろう。

⒉陸軍中野学校と特殊命令

戦前の日本軍というと、一億玉砕という言葉が代名詞のようだ。天皇陛下のために自ら命を断てというわけだ。事実、小野田少尉も親からは万一の時にと短刀を受けとって出征した。ここでは違う。

小野田少尉は陸軍中野学校で、「お前たちには死ぬ権利はない。別の解決策を探れ。生き延びて秘密戦に備えろ」と指導を受けるわけだ。戦争が終わっている気配は感じても、それは敵の陰謀で徹底抗戦しろというわけだ。

ある意味、小野田少尉は頑固そのものである。帰還命令が出るまで帰らない。彼に長期にわたって付き合った部下の小塚上等兵もたいしたものだ。

⒊美化された小野田少尉

小野田少尉は美化されて実際にはひどいことをしているという説もあるようだ。でも、そんなことを知っている日本人はあまりいないと思う。民家に押し入って強奪したり、収穫されたコメを奪い取った上に、焼き払ったりする姿が描かれる。戦争終わったあとに人も殺している。ほぼ真実なんだろう。まだ戦っているんだからということでそれらの無罪放免というのも最近の世論からすると、良くは捉えられないだろう。

最近のよくできた日本映画で割とよく見る出演俳優はいずれも好演である。小野田少尉を演じた遠藤雄弥や津田寛治はいずれも頑張った。鈴木紀夫さん役の仲野大賀は役柄にピッタリだ。でもいちばん良く見えたのは小塚上等兵を演じた松浦祐也である。コミカルな部分が映画に風味を残す。

身障者の妹に売春をさせる男を演じる「岬の兄妹」では主演を張ったが、「由宇子の天秤」をはじめ脇役での活躍が目立つ。登場人物の心の迷いを映し出す映像アングルが良く、カンボジアだというロケハンに成功している。ただ、これって日本映画ではないよね。年末のベスト10で日本映画に入らないのかな??