実はこの本は、まだ最後まで読んでいない。

でも、この本の主人公山本勘助が川中島の戦いで亡くなったことを知った。

以前、TVで「川中島の戦い」を説明していた時に、

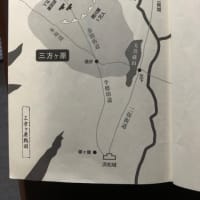

「妻女山(さいじょざん)に陣を構えた上杉謙信が、海津城(信玄が山本勘助に作らせた)に陣を構えている武田軍のいつもより多い炊飯の煙を見て、今夜夜襲をかけてくると判断した上杉謙信が、敵に悟られないように、静かに山を下り川を渡り、八幡原に戦いの陣を敷いた。千曲川の水蒸気が霧になって立ち込め、霧が晴れて目の前に陣を張っている上杉軍を見て、武田軍はド肝を抜かれた。」との話に、実際どうなんだろうかと疑問を持ちつつも、どんなところなのか見てみたいと興味を持っていた。

水が湧き出ているのは、謙信が喉が渇いたので、近くにいる直江の刀を借りて突き刺したら、水が出てきたといういわれの水で、私も謙信が飲んだとされる水を飲んできた。

海津城(後に松代城となる)と妻女山は目と鼻の先位、近い。

どちらもお互いの動向を探っている段階で、1万3千もの兵が動いているのを分からないはずがないと強く思った。

戦いにおいて、川を渡るというのは兵に大変負担がかかる。この謙信はこの妻女山に陣をはるときに、犀川と千曲川という二つの大きな川をわたっている。兵法によるとこれは理にかなっていないやり方なのだそうだ。また、川を渡ったほうが不利になるという暗黙のルールもあるらしい。謙信ほどの者がと武田方は訝しがったという。

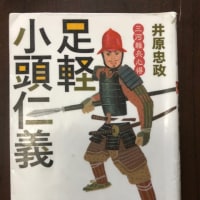

川中島の戦いは何度も行われているが、この山本勘助が亡くなった戦いは一番激しく戦った第4回目の戦いである。武田方は家臣から信望が厚く、みんなをまとめ先鋒隊を務めた信玄の弟の信繁が死に、妻女山の裏から上杉方をつつき、押し出したところを武田本隊が仕留めるという「キツツキ戦法」を考えた山本勘助も作戦の失敗で、ここを死に場所と考え、討ち死にしたという。謙信と僅かの重臣が信玄の差配場所を攻め、あとわずかなところで信玄を仕留められなかった。その時の様子を像にしている有名な場所が八幡神社である。

石が祀ってあるのは、あわや信玄が八幡原の霧に消えようとした間一髪の時に、武田軍の原大隅という武将が、傍らにあった信玄の槍を持ち、謙信にひと突きした。それた槍が馬に当たり、馬は跳ね上がって奔走し、走り去った。それを悔しがって、近くにあった石を槍で突き通したといわれる。その時、謙信は三回太刀を振り落とし、信玄は刀傷が7箇所できたことから「三太刀七太刀(みたちななたち)の跡」といわれる。

上田城は1583年、真田昌幸(信之・幸村の父にあたる)によって築かれた平城で、堀と土塁で囲まれた簡素な城だが、沼田城を巡っての徳川家康との戦いの上田合戦ではわずか二千で八千の敵を打ち破り、天下にその武名を知らしめた。

豊臣秀吉亡き後の、天下の覇者を決める関ヶ原の戦いでは、お家を守るために父昌幸と次男幸村は豊臣側に、長男信之は家康側について戦った(犬伏の別れ・この場所で話し合われた)はあまりにも有名なことである。どちらが勝ってもお家が断絶がないようにしたのである。

その時に、秀忠軍三万八千を上田城で迎え撃ち、散々悩ませませ足止めを食ったために秀忠軍は関ヶ原に間に合わず、このことがのちのちまで秀忠に真田憎しを植え付けたという。長野の善光寺が焼失した時に、本堂を再建させるように真田に申し付けたのは徳川であるという。

父昌幸と幸村は高野山の九度山に流される。本来なら打ち首になるところだが、長男信之の妻女が徳川の重臣である本田数正の娘の小松姫(内助の功が大きいと言われている)という関係から、懇願してこうなったとされる。

父はそこで亡くなるが、よく知られているように幸村は大阪城に入城して、秀頼を盛り立てて戦うが(真田丸・出城)、戦場の露と消えました。

一説にはこの戦いで、家康はなくなっているのではと言われている。秀忠と家光は将軍就任の報告に、わざわざ大阪の南宋寺(千利休の墓がある)に訪れていて、理由が見当たらないのである。

その後真田家は、上田城は没収され徹底的に破壊されるが、徳川方についた長男信之により家名は存続し、松代へ移封となるが、明治まで十代にわたって続き、真田十万石として栄えた。

松代城は、1560年に武田信玄が築城した城である。その時は、川中島の戦いで武田方の本陣にもなった海津城と言われていた。その後も上杉や松平等々が城主になり、真田信幸が上田城から移ってからは、真田家の城として使われた。

その近くには、長国寺という、真田家の菩提寺がある。お寺なのに鯱がお堂の上に飾られていて面白いなと思ったら、理由があるわけではなく、保管しておいたものを建て替えた時に、あるんだから飾ろうということで置かれたということである。信之公の立派な御霊屋(みたまや)が重要文化財として保管されていた。正面の鶴の彫り物は日光東照宮の彫り物を手がけた「左甚五郎」作であるという。

足利学校や京都の建仁寺で学んだ優秀な男でありながら、醜男であり、毒草で皮膚がただれ、右目が見えず、足を引くずって歩くような男をどこの藩も受け入れずに、唯一、実の父親から命を狙われ、人の心の痛みがよくわかる武田信玄だけが、この男を受け入れ、軍配師として取り立ててくれた。この恩に報いるために、山本勘助は晴信(後の武田信玄)や武田家に自分が培ってきたすべてを捧げようと心に誓った。

この本にこう書いてあって、なるほどと感心した。

でも、この本の主人公山本勘助が川中島の戦いで亡くなったことを知った。

以前、TVで「川中島の戦い」を説明していた時に、

「妻女山(さいじょざん)に陣を構えた上杉謙信が、海津城(信玄が山本勘助に作らせた)に陣を構えている武田軍のいつもより多い炊飯の煙を見て、今夜夜襲をかけてくると判断した上杉謙信が、敵に悟られないように、静かに山を下り川を渡り、八幡原に戦いの陣を敷いた。千曲川の水蒸気が霧になって立ち込め、霧が晴れて目の前に陣を張っている上杉軍を見て、武田軍はド肝を抜かれた。」との話に、実際どうなんだろうかと疑問を持ちつつも、どんなところなのか見てみたいと興味を持っていた。

水が湧き出ているのは、謙信が喉が渇いたので、近くにいる直江の刀を借りて突き刺したら、水が出てきたといういわれの水で、私も謙信が飲んだとされる水を飲んできた。

海津城(後に松代城となる)と妻女山は目と鼻の先位、近い。

どちらもお互いの動向を探っている段階で、1万3千もの兵が動いているのを分からないはずがないと強く思った。

戦いにおいて、川を渡るというのは兵に大変負担がかかる。この謙信はこの妻女山に陣をはるときに、犀川と千曲川という二つの大きな川をわたっている。兵法によるとこれは理にかなっていないやり方なのだそうだ。また、川を渡ったほうが不利になるという暗黙のルールもあるらしい。謙信ほどの者がと武田方は訝しがったという。

川中島の戦いは何度も行われているが、この山本勘助が亡くなった戦いは一番激しく戦った第4回目の戦いである。武田方は家臣から信望が厚く、みんなをまとめ先鋒隊を務めた信玄の弟の信繁が死に、妻女山の裏から上杉方をつつき、押し出したところを武田本隊が仕留めるという「キツツキ戦法」を考えた山本勘助も作戦の失敗で、ここを死に場所と考え、討ち死にしたという。謙信と僅かの重臣が信玄の差配場所を攻め、あとわずかなところで信玄を仕留められなかった。その時の様子を像にしている有名な場所が八幡神社である。

石が祀ってあるのは、あわや信玄が八幡原の霧に消えようとした間一髪の時に、武田軍の原大隅という武将が、傍らにあった信玄の槍を持ち、謙信にひと突きした。それた槍が馬に当たり、馬は跳ね上がって奔走し、走り去った。それを悔しがって、近くにあった石を槍で突き通したといわれる。その時、謙信は三回太刀を振り落とし、信玄は刀傷が7箇所できたことから「三太刀七太刀(みたちななたち)の跡」といわれる。

上田城は1583年、真田昌幸(信之・幸村の父にあたる)によって築かれた平城で、堀と土塁で囲まれた簡素な城だが、沼田城を巡っての徳川家康との戦いの上田合戦ではわずか二千で八千の敵を打ち破り、天下にその武名を知らしめた。

豊臣秀吉亡き後の、天下の覇者を決める関ヶ原の戦いでは、お家を守るために父昌幸と次男幸村は豊臣側に、長男信之は家康側について戦った(犬伏の別れ・この場所で話し合われた)はあまりにも有名なことである。どちらが勝ってもお家が断絶がないようにしたのである。

その時に、秀忠軍三万八千を上田城で迎え撃ち、散々悩ませませ足止めを食ったために秀忠軍は関ヶ原に間に合わず、このことがのちのちまで秀忠に真田憎しを植え付けたという。長野の善光寺が焼失した時に、本堂を再建させるように真田に申し付けたのは徳川であるという。

父昌幸と幸村は高野山の九度山に流される。本来なら打ち首になるところだが、長男信之の妻女が徳川の重臣である本田数正の娘の小松姫(内助の功が大きいと言われている)という関係から、懇願してこうなったとされる。

父はそこで亡くなるが、よく知られているように幸村は大阪城に入城して、秀頼を盛り立てて戦うが(真田丸・出城)、戦場の露と消えました。

一説にはこの戦いで、家康はなくなっているのではと言われている。秀忠と家光は将軍就任の報告に、わざわざ大阪の南宋寺(千利休の墓がある)に訪れていて、理由が見当たらないのである。

その後真田家は、上田城は没収され徹底的に破壊されるが、徳川方についた長男信之により家名は存続し、松代へ移封となるが、明治まで十代にわたって続き、真田十万石として栄えた。

松代城は、1560年に武田信玄が築城した城である。その時は、川中島の戦いで武田方の本陣にもなった海津城と言われていた。その後も上杉や松平等々が城主になり、真田信幸が上田城から移ってからは、真田家の城として使われた。

その近くには、長国寺という、真田家の菩提寺がある。お寺なのに鯱がお堂の上に飾られていて面白いなと思ったら、理由があるわけではなく、保管しておいたものを建て替えた時に、あるんだから飾ろうということで置かれたということである。信之公の立派な御霊屋(みたまや)が重要文化財として保管されていた。正面の鶴の彫り物は日光東照宮の彫り物を手がけた「左甚五郎」作であるという。

足利学校や京都の建仁寺で学んだ優秀な男でありながら、醜男であり、毒草で皮膚がただれ、右目が見えず、足を引くずって歩くような男をどこの藩も受け入れずに、唯一、実の父親から命を狙われ、人の心の痛みがよくわかる武田信玄だけが、この男を受け入れ、軍配師として取り立ててくれた。この恩に報いるために、山本勘助は晴信(後の武田信玄)や武田家に自分が培ってきたすべてを捧げようと心に誓った。

この本にこう書いてあって、なるほどと感心した。