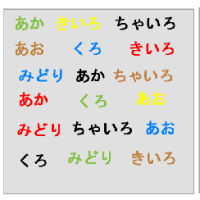

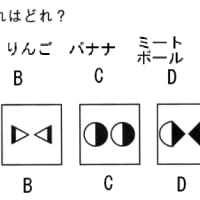

ストループ効果というのは、文字を見ると自動的に音読しようとするため、文字の色を言おうとしても、文字の読みが干渉してつかえたり、間違えたりするとされています。

文字の色を言おうとするのに、文字の読みが競合して干渉するというのは、文字の色を答えるの自動的かそれに近いということを前提にしています。

「赤」「青」「黄色」「緑」のように、文字の色を見分けるのが楽に出来て、文字の色に注意を集中しなくても文字の色を答えられます。

そのため文字の形のほうに注意が向けられ、それにつれて文字が自動的に読まれるため文字の色と競合してくるのです。

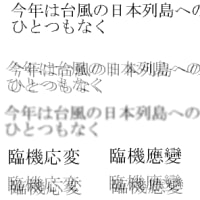

もし色が簡単に見分けられないとすれば、どうしても色自体に注意が向けられますから、文字の読みのほうに向けられる注意は少なくなります。

簡単に見分けらなければ文字の色を答えようとしてもすばやく出来なくなるのですが、これは文字を音読してしまいそうになるのを抑制しようとするからではありません。

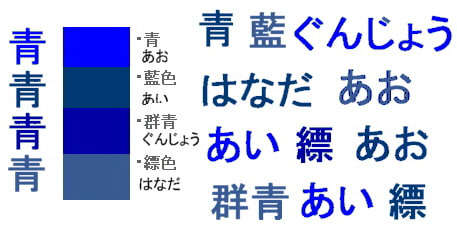

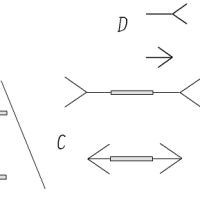

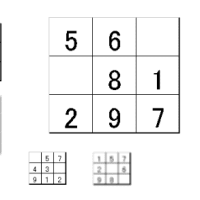

上の例では青系統の色だけを使っていて、文字の色を答えようとすると、詰まってしまって早くは答えられません。

文字の色が似通っているのですばやく見分けることが出来ないためです。

しかし文字の読みのほうはすぐに読めるからといって、文字を読んでしまうかというとそうはならないで、文字の色を見分けようとして止まってしまうのです。そのため、結果として文字の自動読みを抑制することになるのです。

色というのは見ればすぐに見て取れるのですが、だからといってすばやく識別できるとは限りません。

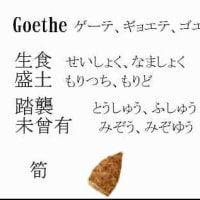

赤系統であれ、青系統であれいくつもの種類の色が名前をつけられて分類されています。

似たような色が出てくるとそれらを見分けようとすると、自動的には出来ないで時間がかかってしまいます。

そればかりか、色を見てその名前と結び付けるにも似たような色であれば時間がかかります。

文字のほうは、意味が似ているからといって文字自体も似てくるわけではないので、そうした理由で読みに手間取るということはありません(漢字が難しくて読みがつかえたりすることはありますが)。

ストループ効果といってもいろんな形態が考えられるわけで、文字の色が簡単に識別でき、文字が簡単に読めて、双方が自動的に処理できるときに、競合が発生するのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます