「社会」という言葉は英語のsocietyの訳語なのだと言われても、誰も不思議には思いません。

ところが「しゃかい」は何で社会という漢字が使われるのかといわれたら、たいていの人はハテなんでだろうと、と考えてみて実は何でだか分からないことに気がつきます。

「社会」をひっくり返した「会社」とはどういう関係なのか、さっぱり分かりません。

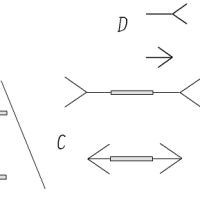

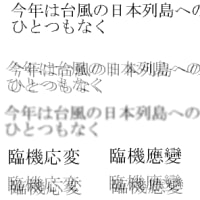

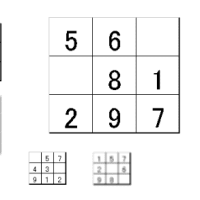

加賀野井秀一「日本語は変化する」には、明治初期にsocietyというコトバが翻訳されたときには、図のように30近くの訳語があったそうです。

現在の「社会」のイメージからすれば、なんでそんな訳し方をしたのか不思議に感ずるようなものもあります(会社という訳まであります)。

このようにたくさんの訳語が提出されたことについて、「当時の日本にはsocietyというものがなかったからだ」という風な説が見うけることがあります。

「西欧でのsocietyは、対等な個人同士によって成り立っていて、個々人の力で変えられると考えられているが、そのようなsocietyは当時の日本にはなかった(今もないかもしれない)」などと、一方的に西欧を美化してしまうのです。

ためしに英和辞典を引いてみる(英英辞典でも良い)とcompanion(仲間)が原義でcomunity(共同体)とかassociation(協会)、company(交際)などの意味もあり、人間の集まりを全般的に指すとしています。

対等な個人云々というのは市民社会の理想型のようなものを念頭において、それが西欧では現実であるかのように空想しているのです。

30近くもあった訳語は、ひとつでsocietyのすべての意味を代表できないのは当然で、明治初期の翻訳家はsocietyというコトバが使われる文脈に応じて意訳したのでしょう。

それが「社会」という訳語が定着するともうそれほど悩まずに、自動的に「社会」という言葉を使うようになったそうです。

「社会」というコトバはそれまで使われていなかった言葉で、しいて意味を当てるとすれば、「仲間の集まり」といったところです。

「哲学」とか「真理」といったコトバと同じようにそれまで使われていなかった新造語ですが、これらは文字を見ただけでいみが。分かるような言葉ではありません。

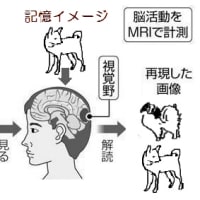

柳父章「翻訳とは何か」によればこうした新造語は内容は分からないのに、見た目は魅力的なのでカセットに似ているといいます。

「哲学とは何か」「真理とは何か」「社会とは何か」などと大上段に問掛けられるといかにも奥深い、すごい高尚な意味があるように感じられるというのです。

確かにそういうこともあるのですが、難しい言葉でも何度も耳にしているうちに慣れてしまって分かったような気になってしまうということもあります。

「相対性原理」のようなコトバでも、本当はは分からないのに、何度も聞いているうちに何か分かったような気になっているのが普通です。

漢字熟語は文字の組み合わせから意味が分かる場合が多いのは事実ですが、英語などの西欧語を翻訳したものの場合は厄介で、意味がわからないものが結構あるのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます