MIHOミュージアムの桜の余韻に

浸りながら、帰りのバスに乗り石山駅に戻ります。

コインロッカーからスーツケースを取り出して

石山駅からまたJR東海道線に乗り、5つ目の守山駅で降り

今夜のお宿、ベッセルイン滋賀守山駅前を

探すまでもなく、すぐ目の前にありました。

早めのホテルチェックインで

決して若くない体をいたわります。

だって私たち72歳。そろそろオバチャンズから

あをプラスしてオバアチャンズに改名時かなあ。

夕食はこのホテル内の

この近江牛のステーキ看板につられて

入った居酒屋で・・・

先ずは生ビールで乾杯!お疲れ生です。

期待していた近江牛のステーキは

大外れで、画像もありません。

本当に近江牛?

高くても1階に入っている

近江牛の専門店岡喜で食べるべきだったかな。

でもこの大根のから揚げは、ビールと相性ピッタリで

美味しかったですね。

食後は明日に備えて早めの就寝。

でも私のイビキが友人を苦しめたらしい・・・・

ホテルの1階のパン屋さんで

朝食をとって・・・・

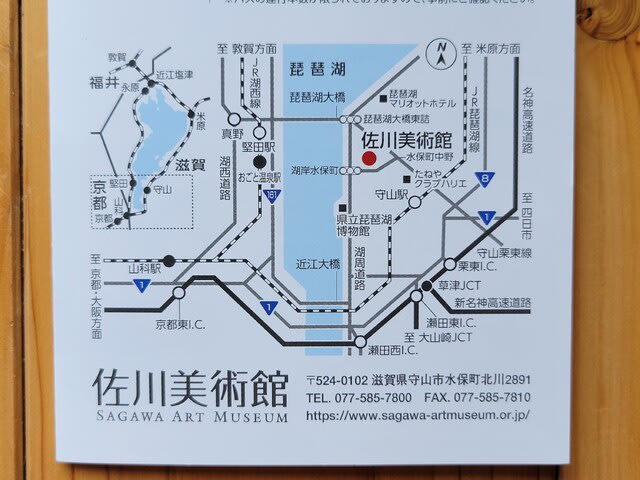

ホテルの前から出る9時発の乗り合いバスで

佐川美術館へ。

丁度30分で到着です。

左側にあるのが入り口ゲート。

美術館周りは水で囲まれています。

左側の扉から館内へ。

広々、ひんやり感の館内です。

私たちは10時からの茶室見学の予約があったので

携帯やハンドバック全てを、コインロッカーに預けて

たった6名限定の茶室見学ツアーにいざっ!

茶室見学代 1,200円を渡すとくれた

茶室の写真集。

その中からアップさせてもらいました。

この階段を降りていくと

楽焼の樂吉左衛門館と茶室があります。

階段を降りる前に右側に見える茶室。

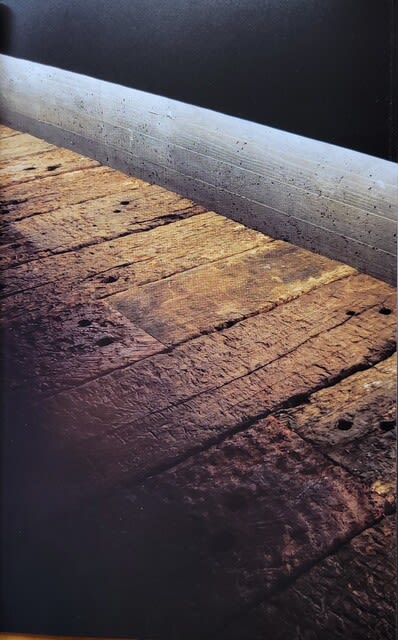

階段を降りて扉の先に見えるのは

一面にオーストラリアから取り寄せたという

枕木を敷き詰めた暗い「路」

日本の枕木は防腐剤が塗られていて使えず

乾燥したユーカリの木から造った枕木を使用しています。

「寄付」

正面の壁には、小さな壁掛け花瓶に

黒椿が一輪活けられていて

雰囲気にベストマッチしていました。

お茶会の当日、連客は主催者の家の

寄付(待ち合せのための部屋)に集合し、

案内を待って露地の腰掛けに出る。

「水露地」

ここに腰掛けて正面を見ると

円形のコンクリート壁の上部からは

水が流れ落ちていて

じっと見つめていると、水音が心を鎮めてくれます。

腰を上げてコンクリート壁の向こう側に

行くと・・・・

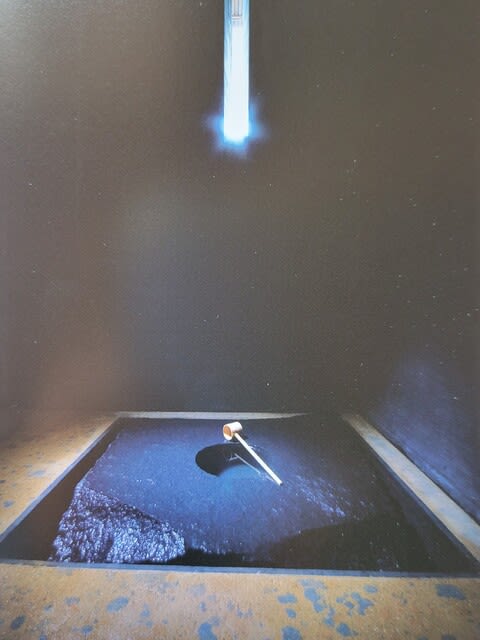

「中潜」なか潜りがあり

「埋蹲」うめつくばい

この黒い一枚岩は、ジンバブエブラックといわれ

この茶室にはふんだんに使われています。

蹲は日本庭園の添景物の一つで

露地(茶庭)に設置され、茶室に入る前に、

手を清めるために置かれた背の低い

手水鉢に役石を置いて趣を加えたもの。

「小間 盤陀庵」こま ばんだあん

大きな和紙で作られた垂れ幕は、ロールアップ

出来ます。和紙には楮(こうぞ)の繊維が

そのまま生かされていて、重厚感に一役買っています。

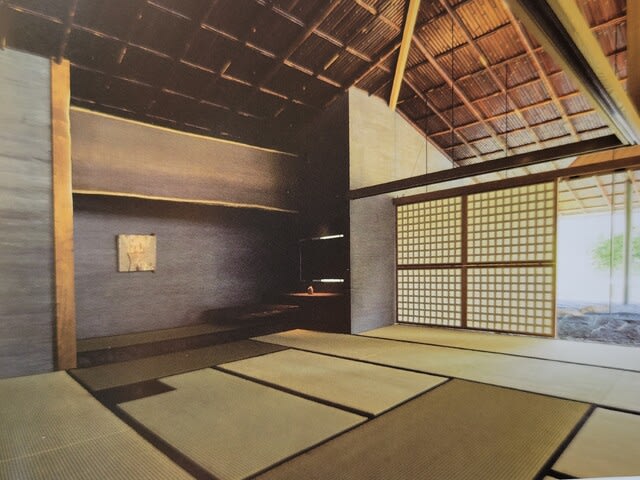

盤陀庵の内部です。

「盤陀庵」

ここから階段があり・・・

上りきると・・・・

暗がりの中から急に広がる明るい宇宙・・・

あちこちであがるアッ!オオ!の歓声。

「広間 附仰軒」

実際、私たちが見た水場のヨシやガマは

まだ生え出したばかりで、水面はどこまでも続いていました。

ここでも黒い岩、ジンバブエブラックが

使われています。

畳の縁に座って静かに景色に見入る6人。

茶室を予約して良かった~

この茶室の設計の創案から完成まで

5年の歳月をかけて自らの作品と茶の湯空間を

演出したのは、十五代樂吉左衛門です。

さあ!これからその地下2階にある

「樂吉左衛門 館」に行ってみましょう。

でも写真撮影は出来ませんので

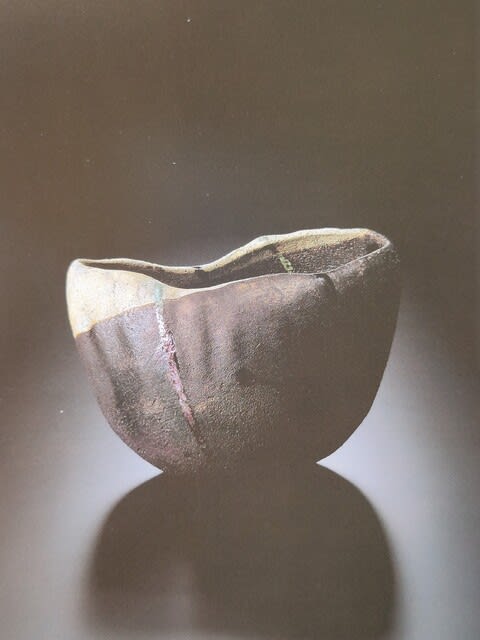

茶室の写真集に載っていたこれだけです。

「守 破 離」の精神

桃山時代、茶道の祖 千利休の侘茶の心を汲み、

樂家の祖 長次郎が一碗の茶の湯碗を

生み出したのが、樂焼の始まりです。

以来、長次郎を初代とする樂家は450余年にわたり

その伝統を現在に伝えてきました。

守・・・・師や流派の教え、型、技を忠実に守り

確実に身につける。

破・・・・他の師や流派についても考え、良いものを

取り入れ、心技を発展させる。

離・・・・一つの流派から離れ、独自の新しいものを

生み出し確立させる。

樂吉左衛門 館を観たあと

常設の平山郁夫展や

彫刻の佐藤忠良展も観てまわり

ポケモン工芸展は走り観て

この水をふんだんに使った美術館は

我が高知県立美術館を思わせます。

お昼前に佐川美術館を出て

大阪の中之島美術館を目指します。

今日も来てくださってありがとうございます。