新潟県は日本列島を縮小したような形なので、上越と下越ではかなりの距離があって天気も違う。

新潟県に豪雨洪水警報となれば心配して連絡をくれる友人知人もいるけれど、今回の場合、上越に近い中越に影響はほとんどなかったと思われる。

この大雨が続いたらマズイという激しい降り方も一時はあって、世の中が白く見えたりした。

でも、天気予報で見る降水帯の赤いシミも中魚沼上空に停滞することはなく通り過ぎて、畑の作物には良い雨だったはず。

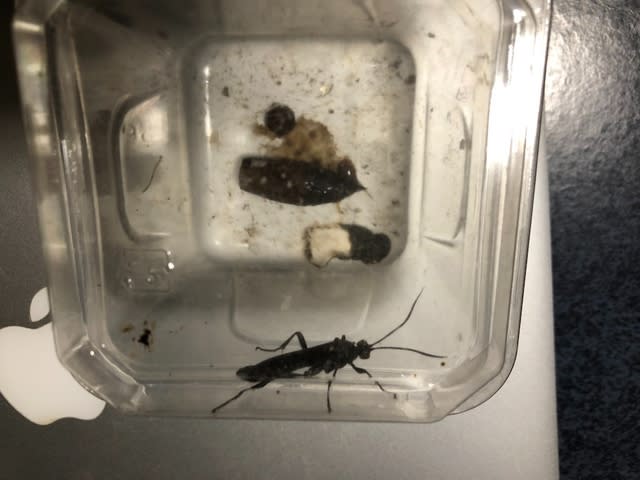

小雨になってからケアハウスに住む姉に届け物を持って行ったら、地べたにオオミズアオがいた。

森の妖精と言われることもあるのに、せっかくの翅が大粒の雨に当たって傷ついたのだろう。

死んでいる風ではないので撮ってから頭を指先で触ってみた(生きていたらどうするとは思わず、触るなら頭しかないなとだけ考えた)。

ぱたぱたと50センチほど飛んだけれど、静かに衰弱していくだけのように見えるのは、ケアハウスの住人達と同じであるか、とは書いている時点の後付け。

澄んだ水のようだから水青で、水青という小型のそのような蛾がいて、その大型だから大水青だろうか。

妖精にふさわしい響きだけれど、漢字表記を見ると何のことだろうと思ってしまう違和感しかない。

以前、山でオオミズアオの完璧な姿を見つけて撮ったことがあるので、この姿はまことにざんねん。

コロナ禍なので姉には会わず、物だけ職員に託し、オオミズアオを振り返って見ることもせず、そそくさと帰ってきた。