先日、練馬のともさんたちにハーブガーデンに案内していただきました。例のビーナスの背負った瓶から水が出る工夫をしているオーブンガーデンです。

レストランへのお客さんも大入りでした。

私はこのハーブガーデンには学ぶことがたくさんありました。

我が家のガーデナーさんは、今は勉強を終わって我が家のハーブコーディネーターさんでもあります。そこで、今期を機会にハーブガーデンをどう作ったら良いかをいくらか考えてみました。

今回お邪魔した板橋のハーブのオープンガーデンはこんなお庭でした。

一番目立つことはハーブを収穫するための場所とハーブが育つ場所を敷石で区分けしていたことです。

正方形の敷石を使った場所と長方形の敷石を使った場所の2カ所がありました。多分作った時期が違ったと思います。我が家では両方の敷石を上手に組み合わせたら敷石そのものの美しさが、ハーブの激しい成長と調和するのではと思いました。

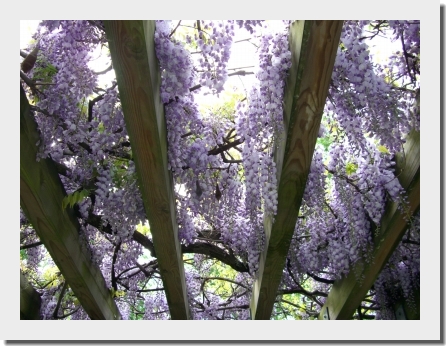

そして、もう一つの素晴らしさは「高さ」を工夫することで、雑然となりがちなハーブガーデンを楽しめるものにしていることです。

真っ先に目に入るのは数多い背の高い「コニファー 」です。当市ではコニファーは露地植えでは冬を越せませんので、背の高いきれいな植栽、例えば花の小さいバラ(オールドローズ)のスタンダード仕立てなどにしたらどんなものでしょうか。コニファーよりは楽しいものになるのではないでしょうか。

より高さを出してハーブと親しんでもらうためには、レンガのほかにはロックガーデンでも良いでしょうし、枕木(模造品)を積み重ねる方法もあると思います。

全国のハーブのオープンガーデンを覗いてみましたが、今回ともさんたちに連れて頂いた板橋のお庭を越える庭はそんなにはありませんでした。

一般的な平地に植栽しているだけのハーブガーデンが多いのです。

ハーブだけでまとめないで、他の植栽に加えると高低差を作るためにハーブを使うも良い方法だと思います。ただし強烈に繁殖するミント類などは住む区画をしっかりと決めてあげないと将来に不安なものが残ります。

ようやく全国区のハーブガーデンの中で今回拝見させて頂いた板橋のお庭に近いものを見つけました。北海道の私邸です。

ハーブが雑然と育つのではなく、敷石(正方形ですが)で区分けされて育ちます。高低差の工夫もされています(レンガや石ではなくつるを使っているのは珍しいです)し、通路を敷石にすることでハーブが繁茂することを防いでいます。我が家のハーブガーデンづくりの参考になりそうです・

一般に「ハーブの魅力は鑑賞するだけではなく、暮らしのあらゆるところに浸透し生活に密着した植物であるところに・・・・」などと、観賞花壇ではなく「畑」でよいという考えが強いようです。しかし、ハーブには香りの良いもの、花の美しいもの、フェンネルなどのように姿が美しいもの、葉の色が美しいものなど、観賞に適しているものも多いので、花壇の作り方次第でその魅力を十分に引き出すことが出来ると、私は思います。

こんな「ハーブガーデンづくり」のHPがありました。参考?にしたいと思います。

1)ハーブガーデンの特徴

ハーブの魅力は鑑賞するだけではなく、暮らしのあらゆるところに浸透し生活に密着した植物であるところにあるように感じます。ティーや料理の他、ハーブバス、ポプリやサシェなどのクラフト作り、健康食品などにも採用され色んな分野で注目されているようです。

古くは中世の修道院の内庭に作られた薬草園から出発したハーブ園は薬草を得る実用的な目的以外に文化としてのガーデンのあり方を考えさせてもくれますね!

2)ハーブガーデンを作る前に知っておきたいこと

① 使用する目的に合わせてハーブの種類を選ぶこと。

香りを楽しむもの、お茶としていただくもの、料理に使うもの花を楽しむものなど色んな楽しみ方があります。それぞれの個性をよく知って栽培する種類を選びましょう。

② 栽培特性を知ることが必要

ハーブ類はヨーロッパや東南アジア、中国・日本原産と様々です。この多種多様なハーブを育てるにはまず栽培特性を知ることが必要です。ボリュームの出し方、冬越し、日本においては高温多湿の夏をどう乗り切るかがポイントなんですね!

③ ハーブの魅力は美しい花を咲かせてくれる種類も沢山!

ハーブは生活に役立つというだけではなくガーデニングとして美しい花を咲かせ楽しませてくれるのも魅力ですね。ナスタチウムやサルビア、マリーゴールドなど、ハーブとしてよりも花期の長い花壇材料として知られる種類を組み合わせることで、ハーブガーデンを華やかにし楽しむことが出来ます。

3) ハーブガーデンの作り方

① ハーブガーデンにする土地は、深さ30cm位を掘り返し、ごろ石は取り除く。ハーブ類は水はけの良い土壌を好むので、底に排水しやすいように石を敷きつめてもよい。

② コンテナには市販の培養土が便利。直植えの場合でも基本的には一般の園芸と同じように掘り起した土にピートモスや腐葉土を1㎡当たり4~5kg混ぜ込む。ハーブの大部分は強酸性を嫌うので、中性にするために石灰を1㎡当たり150gほど混ぜて1週間位置いておく。

③ 土をならしレイアウトした後で、ハーブ苗を小さいものは20cm~30cm。大きなものは40cm~50cmの株間をとり植え込んでいく。傷んだり弱ったりしている根は、少し落としてから植えると定植がスムーズにいく。

④ タイムなどの小さな苗は雨風に弱いので、割り箸や竹串などの支えを立ててやるとよい。フェンネルやコリアンダーなど上に伸びる種類のものはしっかりとした支柱が必要である。

⑤ 十分な水やりをし、種類に応じて肥料を施す

おまけ

今気に入っているお庭(ガーデン) ・・・ 決して我が家のガーデンではありません。

← ブログランキングへ参加しています.

← ブログランキングへ参加しています.

緑の所を1日1回、クリックしていただけると嬉しいです ・・・ !!

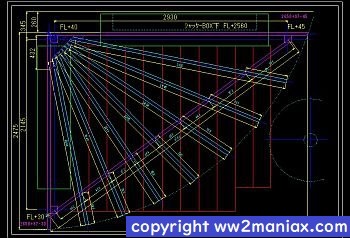

三角形のパーゴラ・コーナー用です

三角形のパーゴラ・コーナー用です  支柱が弱そう

支柱が弱そう

洋風ガゼボ

洋風ガゼボ 和風ガゼボ(四阿)

和風ガゼボ(四阿) ガーデンハウス

ガーデンハウス

古文書

古文書 古文献

古文献 絵地図

絵地図 大きな絵地図

大きな絵地図