玉川上水の価値を評価するにはさまざまな視点からの見解がありえます。ごくふつうに考えて歴史的遺産としての大きな価値があります。17世紀の半ばに作られたのですから3世紀半もの歴史を守られ続けたという意味で大きな価値があるといえるでしょう。とくに東京は関東大震災、太平洋戦争末期の大空襲などを経験したために、古い建造物などが壊滅的な被害を受けてほとんど残されていません。そのことを考えれば、歴史遺産としての価値は大きいと言えます。ただし、それは建物や通常の建造物とは違い、江戸市民の生活水を確保するための土木建築物であり、やや特殊と言えるでしょう。巧みな工法、とくに水はけがよすぎて水が失われないようにするためのさまざまな工夫がなされたことなどは土木工学史的な観点からも価値があるものと思われます。ただし私はこのことについての知識がないので、本書で触れることはできませんでした。

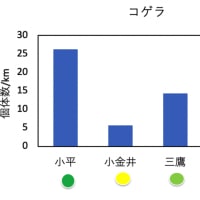

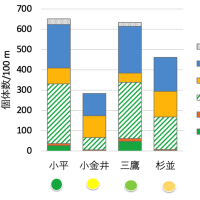

私が記述したのは動植物が暮らす緑地としての玉川上水です。そしてタヌキに焦点を据えた上で、生き物のリンク(つながり)という観点から描写しました。

思えば、玉川上水が現在まで残っていることは奇跡のようなことかもしれません。というのは、玉川上水は本来の目的を果たし、いわば歴史的役割を終えたのですから、取り壊されてもしかたのない無用の長物という見方もできなくはないからです。

戦後の日本社会が特殊であったことは歴史が証明することでしょうが、経済復興という目的のためには古くて非効率なものを破壊することに何の抵抗もなかったようです。浮世絵で日本橋の景色を見るとき、なぜあそこにグロテスクな高架を建設したのかと、ため息が出ます。玉川上水についても、杉並区の浅間(せんげん)橋よりも下流は1965年に暗渠化、要するにフタがされました。水道が完備されたのだから、運河はもう要らないというわけです。

そのことを思えば、経済優先が当然であった当時の社会において、上水としての機能を失った玉川上水を残したのはどういう考えがあってのことだったのでしょう。これについて以前から当時何が起きたのかと気になっていたのですが、東京都教育委員会がまとめた「玉川上水文化財調査報告」を読んでいてひとつのヒントを得ました。

1960年代に東京の人口は1000万人を越え、水不足が深刻化しました。そのため水を確保する目的で、東村山浄水場建設、江戸川拡張事業などが進められ、玉川上水の機能が羽村から小平水衛所(現在の監視所)までに削減されました。その結果、小平よりも下流は荒廃し、1970年頃にはゴミが捨てられて、ひどい状況になっていたようです。

1970年頃に取材をした加藤(1973)は当時の玉川上水を次のように記述しています。

「およそありあとあらゆるゴミがこの堀に投げ込まれている。古靴や空罐、発泡プラスチックはいうにおよばず、大小のボール、よごれた布団からボストンバッグにつめた下着類、なかには一ダースの箱につめたコップまである。雨の日に流れたものがところどころで堰きとめられるとみえて、そこはこんならガラクタがダムになって水が溜まっている。」

(加藤、1973、「都市が滅ぼした川」、中公新書)

こうしたこともあって、東京都は玉川上水の暗渠化を計画したそうです。当時の空気を考えればありそうなことです。

これに対して「玉川上水を守る会」が結成され、活動が始まったそうです。活動の内容は、行政への陳情、史跡指定運動の推進、見学会などの啓発活動、署名運動などだそうです。その効果があって1970年には東京都がその主旨を採択したそうです。これには当時の美濃部亮吉知事(在任1967年〜1979年)の影響力もあったようで、当初消極的だった東京都水道局も協力的になったとされています。

こうした流れの中で、東京都は1972年6月に玉川上水に1日3万トンの水を流す「清流復活」を決断し、国の史跡指定を受けて現状維持することになったということです。

上記の「報告書」では「守る会」の成果を、玉川上水の暗渠化を阻止し、東京都の政策を保全に変更させたことと、住民の保護意識を高揚させたこととしています。

私はこれを読んでちょっと驚きました。あの時代は「開発優先」だったはずです。それが市民の声でいわば方針替えをしたということです。現在の日本人の生活は当時に比べてはるかに豊かになったにもかかわらず、市民運動はまったく虚しいものになっています。政治に無関心と言われる若者を巻き込んだ運動でさえ力を持ちません。そのことを思えば、この玉川上水を守る会の成果は信じられないほどです。

このことは、戦後の社会の動きの中で捉える価値があると思います。戦後の経済復興という大合唱のなかで、大気・水質の汚染が過度に進んで、公害が社会問題になり、水俣病に象徴される悲劇も生まれました。その反動のように反対運動が起こり、国民の環境意識も高まりを見せるようになりました。環境庁(環境省の前身)ができたのが1971年ですが、そのような時代背景を反映したものと考えられます。このことは日本の戦後史を考える上で重要なポイントであり、ぜひ志ある若者に取り組んで、踏み込んだ解析をしてもらいたいと思います。

いずれにしても杉並区の浅間(せんげん)橋よりも上流の約30キロメートルは残されたわけです。そこにはJRの三鷹駅などもあり、人口稠密で「開発」されてもしかたのないような場所もあります。ともかく右も左もコンクリートとビルに囲まれ、膨大な数の自動車が走る都市環境を、かろうじて細い緑地が続いています。小平市辺りからは周りにまだ雑木林や畑地なども残っており、立川に至ると田園地帯と言える場所を流れる部分もあります。さらに西に行き、羽村のほうに至ると昭和の景色のような場所が多くなりますが、立川などよりは人家が密集するところもあります。

すでに紹介したように、小平に小平監視所があって、ここまでの水は水量も豊富で、監視所で取水されて、東村山に運ばれて生活用水に使われています。したがってこの範囲の植生は下刈りをされて、枯葉などが上水に入らないようにされています。これより下流は水量がぐっと少なくなり、上水も深くなって両岸から見下ろす形になります。下刈りはおこなわれず、アオキやヒサカキなどの低木がヤブになり、ケヤキやコナラが大きく育って、上水を被い、場所によっては太い根が上水の壁を突き抜けていたりします。

こうして上水は緑地として市民に親しまれており、散歩をする人やジョギングをする人がたくさんいます。緑がずっと続いているという感覚はとても心地よいもので、心なしか人々の表情もおだやかに思えます。

ジョギングを楽しむ人

子供は玉川上水で無心に遊んでいます。今時珍しく魚とりをしている男の子も見かけますし、昆虫ネットをもって何かいないかなと探している子もいます。

玉川上水の脇の用水路で魚とりをする少年たち

仲の良さそうな老夫婦がゆっくりと散歩をしているのを見かけることもあります。あるとき、私が植物の調査をしながら聞いた会話には

「こういうよい緑地が残されていて、この辺りはいいよね。ただの公園と違ってずっと続いているんだもんね」

というものがありました。それに

「これが江戸時代からあるっていうんだから驚くよね。昔の人はよく残してくれたもんだよ」

というものもありました。

お城を観光で訪れるときに聞くような会話です。それは文字通り歴史的建築物が残されたことに対する直接的な感慨です。ただし、玉川上水は少し違うように思います。人が作った、あるいは建てたものではないからかもしれません。また「いいな」と思うものが人工物ではなく、自然物であるという違いのせいかもしれません。

ともかく、すべてのものを経済復興優先で決めていたはずの昭和の大人たちが、例外的にこの玉川上水を残したのです。私はそれは「当たり前」のことではないと思います。

つづく