<アファンの森の糞虫とシデムシ>

ある年、研究室に入ってきた池田有香さんはこのことに関心をもってくれたので、アファンの森で糞虫とシデムシを調べることにしました。糞虫は哺乳類の糞を、シデムシは死体を分解する昆虫ですから、「分解昆虫」ということにします。私は宮城県の金華山という島でシカの調査をしていましたが、そこには糞虫がたくさんいました。ところがアファンの森では糞虫やシデムシを見ませんでした。ですから調査をしても採れるかどうかちょっと不安もありました。

方法のうち糞虫は大月のものと同じです。シデムシはペットボトルの側面に窓のような穴をあけ、中に針金でマウスの死体をぶらさげました。

シデムシなどを捕まえるためのペットボトルを使ったトラップ

実際にトラップを置いてみると、たくさんの昆虫が来ていて驚きました。糞虫は大月と基本的に同じ結果が得られました。一番多く集まったのは落葉広葉樹林、次が人工林、一番少なかったのが草地でした。

アファンの森の異なる群落でトラップに集まった糞虫の数(数字はトラップあたりの匹数)

シデムシのほうは、糞虫のような違いはありませんでした。順位でいえば落葉広葉樹林>スギ人工林>草地にはなったのですが、数字の違いは小さいものでした。ただし、昆虫の種類には違いがあり、人工林ではヨツボシモンシデムシという背中に赤い点が4つあるシデムシがよく来ました。落葉広葉樹林ではさまざまな甲虫がバランスよく採れました。草地にはセンチコガネとヨツボシモンシデムシはほとんど来ず、エンマコガネやオオヒラタシデムシが多かったという違いがありました。意外だったのはマウスの死体にセンチコガネやエンマコガネなどの糞虫が来たことです。糞虫のように群落間で違いが小さかったのは、シデムシのほうが飛翔力が大きいからではないかと思います。糞虫もシデムシも糞や死体の匂いをもとめてパトロールをしています。そして匂いを察知するとそちらの方向へ近づいて、最後にそこに着地するのですが、シデムシのほうが広い範囲を動き回る、あるいは嗅覚がすぐれていて、死体を遠くからでも察知するということがあるのかもしれません。

アファンの森の異なる群落でトラップに集まった死体分解甲虫の数(数字はトラップあたりの匹数)

個人的感覚ですが、糞虫は魅力的な形をしていますが、シデムシはいかにも恐ろしげな顔、体をしています。目もギョロついているし、動きも激しくて、ムシ好きの私もちょっとタジタジです。とくにクロシデムシは体も大きく、真っ黒で悪魔的イメージがあります。大学で飼育していたとき、クロシデムシが脱走しました。研究室の中を探しましたがみつかりません。どこに隠れているのだろうと思っていたら、翌日、女子トイレから悲鳴が聞かれました。

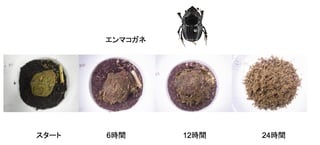

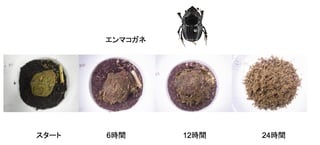

このときは野外調査をするとともに、糞虫を飼育しました。容器に馬糞をピンポン球ほどに丸めて置き、そこに5匹のエンマコガネを入れました。ときどき分解のようすを観察したところ、はじめのうちはあまり変化がありませんでしたが、12時間になると明らかに崩れが目立つようになり、1日たったら球状だった馬糞がほぐされて真っ平らになってしまいました。エンマコガネは体調5,6mmの小さな甲虫です。もしこれをわれわれにたとえたら、糞はこの部屋(教室)かそれ以上の大きさのはずです。それを1日でバラバラにしてしまうのですから、たいへんな力です。私は糞虫の分解力に舌を巻きました。

飼育したエンマコガネがピンポン球ほどの馬糞を分解するようす

さて、糞虫にしても、シデムシにしても、私がアファンの森を歩いていて見つけることがなく、哺乳類の死体や糞も気づきませんでしたが、それは、これら分解昆虫が大活躍をしていて、糞や死体が供給されてもたちどころに分解しているからだったのです。

ある年、研究室に入ってきた池田有香さんはこのことに関心をもってくれたので、アファンの森で糞虫とシデムシを調べることにしました。糞虫は哺乳類の糞を、シデムシは死体を分解する昆虫ですから、「分解昆虫」ということにします。私は宮城県の金華山という島でシカの調査をしていましたが、そこには糞虫がたくさんいました。ところがアファンの森では糞虫やシデムシを見ませんでした。ですから調査をしても採れるかどうかちょっと不安もありました。

方法のうち糞虫は大月のものと同じです。シデムシはペットボトルの側面に窓のような穴をあけ、中に針金でマウスの死体をぶらさげました。

シデムシなどを捕まえるためのペットボトルを使ったトラップ

実際にトラップを置いてみると、たくさんの昆虫が来ていて驚きました。糞虫は大月と基本的に同じ結果が得られました。一番多く集まったのは落葉広葉樹林、次が人工林、一番少なかったのが草地でした。

アファンの森の異なる群落でトラップに集まった糞虫の数(数字はトラップあたりの匹数)

シデムシのほうは、糞虫のような違いはありませんでした。順位でいえば落葉広葉樹林>スギ人工林>草地にはなったのですが、数字の違いは小さいものでした。ただし、昆虫の種類には違いがあり、人工林ではヨツボシモンシデムシという背中に赤い点が4つあるシデムシがよく来ました。落葉広葉樹林ではさまざまな甲虫がバランスよく採れました。草地にはセンチコガネとヨツボシモンシデムシはほとんど来ず、エンマコガネやオオヒラタシデムシが多かったという違いがありました。意外だったのはマウスの死体にセンチコガネやエンマコガネなどの糞虫が来たことです。糞虫のように群落間で違いが小さかったのは、シデムシのほうが飛翔力が大きいからではないかと思います。糞虫もシデムシも糞や死体の匂いをもとめてパトロールをしています。そして匂いを察知するとそちらの方向へ近づいて、最後にそこに着地するのですが、シデムシのほうが広い範囲を動き回る、あるいは嗅覚がすぐれていて、死体を遠くからでも察知するということがあるのかもしれません。

アファンの森の異なる群落でトラップに集まった死体分解甲虫の数(数字はトラップあたりの匹数)

個人的感覚ですが、糞虫は魅力的な形をしていますが、シデムシはいかにも恐ろしげな顔、体をしています。目もギョロついているし、動きも激しくて、ムシ好きの私もちょっとタジタジです。とくにクロシデムシは体も大きく、真っ黒で悪魔的イメージがあります。大学で飼育していたとき、クロシデムシが脱走しました。研究室の中を探しましたがみつかりません。どこに隠れているのだろうと思っていたら、翌日、女子トイレから悲鳴が聞かれました。

このときは野外調査をするとともに、糞虫を飼育しました。容器に馬糞をピンポン球ほどに丸めて置き、そこに5匹のエンマコガネを入れました。ときどき分解のようすを観察したところ、はじめのうちはあまり変化がありませんでしたが、12時間になると明らかに崩れが目立つようになり、1日たったら球状だった馬糞がほぐされて真っ平らになってしまいました。エンマコガネは体調5,6mmの小さな甲虫です。もしこれをわれわれにたとえたら、糞はこの部屋(教室)かそれ以上の大きさのはずです。それを1日でバラバラにしてしまうのですから、たいへんな力です。私は糞虫の分解力に舌を巻きました。

飼育したエンマコガネがピンポン球ほどの馬糞を分解するようす

さて、糞虫にしても、シデムシにしても、私がアファンの森を歩いていて見つけることがなく、哺乳類の死体や糞も気づきませんでしたが、それは、これら分解昆虫が大活躍をしていて、糞や死体が供給されてもたちどころに分解しているからだったのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます