感想 子供 こちら

感想 保護者 こちら 子供の作品もご覧いただけます

感想 スタッフ(未完) こちら

2019年1月12日、武蔵野美術大学で「ちきゅうえいじゅうがっこうかんさつ会」として「フクロウの巣からネズミの骨を取り出す」を実施しました。

スタッフは9時半に集まりました。

待っている間、教材の説明をする

それから会場の教室に移動しました。机を並べ替えたり、スライドの映写の確認などをしました。10時集合だったので、少し遅れて子供達が集まりました。12組16人の参加者(大人は一人)と保護者が集まりました。

高槻が挨拶をして、スライドで説明をしました。説明の内容はフクロウがネズミを食べることに特殊化した鳥であるということとネズミについてです。

フクロウがネズミの位置を捉える原理

ネズミについては今回分析する材料が八ヶ岳と弘前のりんご園であること、アカネズミとハタネズミの違い、骨の名前を覚えることなどです。

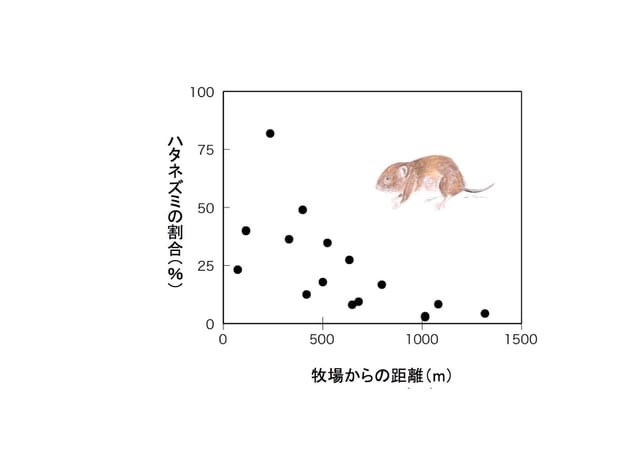

八ヶ岳では森林の近くと牧場の近くに人工巣箱がおかれており、以前の分析で、牧場に近いところでの巣箱ではハタネズミが多く、森林に近いところではアカネズミが多いことがわかっています。

牧場からの距離とハタネズミの占める割合

実際に森林と牧場でネズミの捕獲をしたら、森林ではほとんどがアカネズミ、牧場では全てがハタネズミでした。

牧場と森林での捕獲結果

アカネズミは果実や動物など栄養価の高い食物を食べ、ハタネズミは葉や地下茎など消化しにくいものでも食べられることがわかっています。それに対応して、歯や顎の形にも違いがあります。

アカネズミとハタネズミの比較

弘前のリンゴ園のことはNHKの「ダーウィンが来た」で紹介されました。ここのリンゴ園では高齢化により、作業が大変な大木を伐って若いリンゴを植え直したそうです。そうしたらネズミによって木がかじられて被害が出て困っていたそうです。そこでネズミを殺すための殺鼠剤を巻いたけども、うまくいかなかったそうです。そこで弘前大学と農家が協力して、フクロウが住むように人工巣箱をおいたそうです。そうしたらフクロウがネズミを食べてくれて、被害が少なくなったそうです。これは野生動物を農業被害に利用するというユニークな事例です。この研究を指導した弘前大学の東先生は高槻の知り合いで、今回、フクロウの巣材の提供を受けることができました。

この説明が子供達にどのくらいわかったか判断がつきませんでしたが、なんとなく感じてくれたのではないかと思います。

スライドの説明を聞く

その次にネズミの骨の解説をしました。骨の名前は難しいので、ニックネームをつけました。例えば尺骨は間接部の丸いくびれが大きく開けた口のように見えるので、「歌うおじさん」と名付けました。これを大人に説明するとウケるのですが、この時はあまりウケませんでした。あとで保護者に聞くと「子供は骨の名前が歌うおじさんでも別に不思議とは思わないからでしょう」と言っていました。なるほどと思いました。でも名前をつけるには、形の特徴を捉えるので、そのことは骨の機能的なこととも繋がるので、それなりに勉強になるとも思います。

ネズミの骨の名前とニックネーム

シカの尺骨

それから、今日実際におこなうことについて説明しました。

作業は4つのテーブルにそれぞれ一つのサンプルをおきました。3つが八ヶ岳、1つが弘前です。それを少しずつ容器にとってもらい、ピンセットで骨を探し出して取り出すということです。

教室の前には、麻布大学いのちの博物館で展示に使った骨の粘土模型、ネズミの骨格標本、フクロウの頭骨と写真集などを並べていたので、終わってから見にくる人、色々質問する人がいました。

フクロウの頭骨

アカネズミの骨格標本

ネズミの粘土模型

展示物をみる

こうして、実際に骨の取り出しの作業を始めてもらいました。机の中央においたサンプルから一部を容器に取り出して、そこから骨を探してもらいました。

教室のようす

容器に入った巣材

骨を取り出す

土埃(つちぼこり)の塊のようなサンプルですが、みなさんが丁寧に探してくれたので、色々出て来ました。「あ、Pだ!」とか「これってバイオリンじゃないか」などという声が聞こえます。それと「先生、これなんですか?」という可愛い声もしました。

質問された検出物を調べる

その中にヒミズの上腕骨やカエル、鳥の胸骨なども出て来ました。(ヒミズの上腕骨については こちら)

ヒミズの上腕骨

そんな中で、私も初めてだったのはコウモリの頭骨でした。これは専門家に教えてもらおうと思います。このコウモリについて、くわしくはこちら

コウモリの頭骨と下顎骨

フクロウに詳しい人によると、コノハズクはコウモリを捕食するそうです。

「口で捉えるのですか?」

と聞いたら

「足です」

という答えでした。

集まってきた骨

この作業を1時間ほどしましたが、一人も退屈することなく、集中していました。時間になったので「作業をやめてください」と言ってもしばらくはやめてくれませんでした。

そのあとで、感謝状を渡し、お土産をプレゼントしました。プレゼントはお上腕骨(歌うおじさん)とフクロウの人形です。子供は嬉しそうでした。

感謝状

お土産のフクロウ人形

3つ残ったので、スタッフに「欲しい人どうぞ」と言ったら、希望者が真剣にじゃんけんをしていました。

それから、粘土を配り、フクロウ人形の作り方を説明しました。

「粘土をこのくらいとって、手のひらでくるくると玉を作ります。それから少し力を入れて手を前後に動かすとまん丸い玉が細長くなります。これでいいんです。それから上の方に人差し指で少しくぼみをつけます。はい、これで完成です。とても簡単なものです。私はこれを作っていて<こりゃダルマだ>と思いました。」

「フクロウの顔を描くときは、初めにハート形の輪郭を描いて、それぞれの丸の真ん中あたりに目を描きます。それからくちばしを描いて、最後に胸にチョンチョンと模様を描きます」

黒板にフクロウを描く

「これは昨日作ったもので、乾いて固くなっています。これに色鉛筆で顔の輪郭、目玉、くちばしを描いて、それから胸のところに模様をつけます。みなさんにプレゼントしたものは頭や背中が薄茶色になっていますが、これは筆で塗ったものです。今日は色鉛筆で薄く塗っておきます。はい、これで完成です。みんなもおうちで作ってみてください」(作った例は こちら)

フクロウ人形ができるようす。粘土で形を整え、外側に薄く彩色し、色鉛筆で輪郭や目を描く。このあと羽の模様などを描いて仕上げる。

フクロウの粘土人形に顔を描く

このあと、記念撮影をして結びとしました。

この体験を通じて、柔らかな子供の心に生き物を調べることの喜びが芽生えればうれしいことです。

以下の皆様はスタッフとしてご協力いただきました。特に関野先生は会場を確保していただきました。ありがとうございました。

関野吉晴 地球永住計画代表、武蔵野美大教授

リー智子 地球永住計画

豊口信行 地球永住計画(記録)

棚橋早苗 地球永住計画、武蔵野美大非常勤講師

若林英璃奈 麻布大学学生(ネズミ相談役)

伴 佳七子 武蔵野美大学生

佐藤 未歩 武蔵野美大卒業生

坂本有加 麻布大学卒業生(ネズミ相談役)

足達千恵子 地球永住計画

+++++++++++++++++++++

おまけ

プレゼントしたフクロウ人形を袋に詰める前に勢ぞろいさせたところです。