骨の取り出しをしてもらいながら、時々追加説明をしました。

フクロウの目が顔の前についていることの説明です。ヒトを含むサルは目が前についていてフクロウと共通です。それは左右の目の視野を重ねることで立体視をするためです。

それを体験的に理解してもらうために、片目をつむって左右の手を開いたまま、顔の前で人差し指を重ねてもらいました。これはできない人が多いようでした。

次にるよ8眼を開いて同じことをしてもらうと、多くの人はうまくできたようです。ただし、これえもうまくいかない人がいて苦笑いしていました。

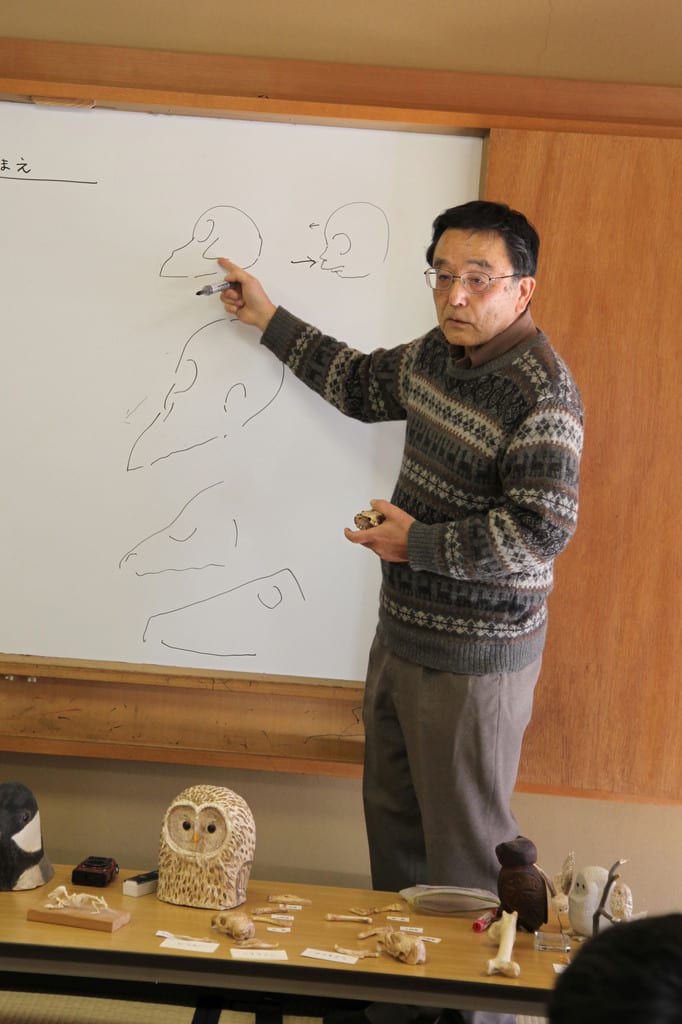

次に久保さんがサルの頭骨を持ってきておられて、おとなと子どもがあったので、どちらが人に似ているかという話をしました。小猿の方です。これはヒトが幼児化しているからで、さまざまな議論があります。子どもほどおでこが出ていて、口が未発達、大人になる程顔の口の部分が発達します。サルはそれがさらに進んでいて、タヌキなどはむしろその部分がずっと前に出ています。その極みはウマで、その意味では「馬面」というのは間違いで、人の「長い顔」は前後ではなく上下に長いのです。そのあたりのことを板書して説明しました。

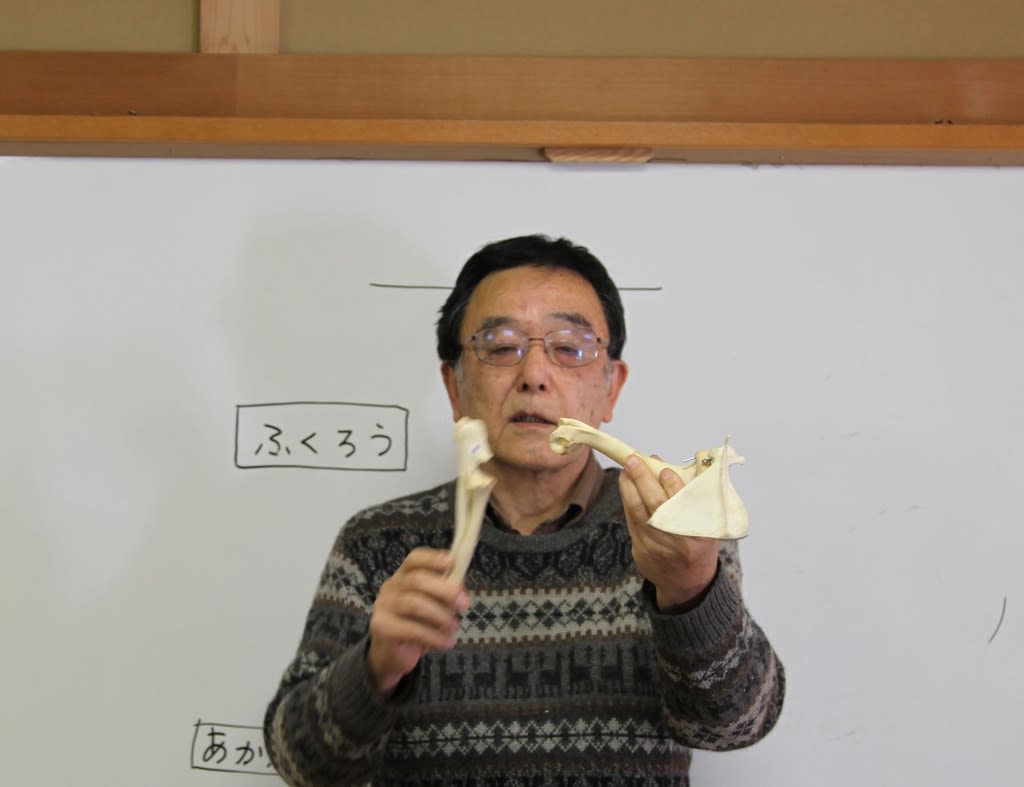

板書といえば、「歌うおじさん」とニックネームをつけた尺骨ですが、シカの上腕骨と尺骨があったので、その回転運動をしました。

シカ尺骨の説明

そうしたらある子が

「それってシカのどこなの?」

と聞いてきたので、板書して説明しました。

*写真は青木計意子さんによるものです。写真の公開は了解を得ています。