若光は伝説の人ではなく、歴史書にもその名前が刻まれている。

日本書紀の巻二七天智天皇五年(西暦666年)十月条に以下のような記述がある。

『冬十月 甲午朔己未 高麗遣臣乙相奄鄒等進調 大使臣乙相奄鄒 副使達相遁 二位玄武若光等』

10月26日、高句麗の進調使らが来日した。そのメンバーは、大使に乙相奄鄒、副使に達相遁、そしてその補佐(?)が若光である。

666年という年代は要注目である。時代背景を考えればその来日の目的が明らかだ。(決して観光や親善目的で訪れたのではない)

7世紀東アジアは動乱の最中にあった。少し前に戻ってその経緯を俯瞰してみよう。 まず、618年隋が滅んで唐が起こる。当時、朝鮮半島は高句麗・百済・新羅の3国が拮抗するいわゆる三国時代にあったが、隋・唐の成立を機にそのバランスが崩れ始める。

古来から中国の周辺諸国にとっては、大国である中国に対する外交姿勢が重要課題だった。従属するのか、同盟するのか、対抗するのか・・・

(ドラマ「朱蒙」の前半では、断固として漢に対抗するヘモス、クムワ、チュモンらに対し、テソ(帯素)は漢と手を組む道を選択する)

こういった外交方針を巡っては、各国内部でも相当の対立があったようであり、その結果641年には百済で内乱が起こり、武王(「薯童謠(ソドンヨ)」の主人公である)は殺され、その王妃・王子らは島流しにされてしまう。

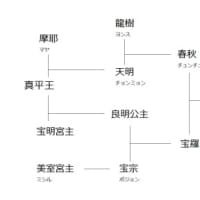

その翌年(642年)には高句麗でクーデターが起こり、親唐派だった栄留王が殺され宝蔵王が擁立される。このクーデターの首謀者が淵蓋蘇文(ヨンゲソムン)なのだ。(※そして、その3年後(645年)に日本でもクーデター(乙巳の変)が起こる。これは決して偶然とは考えられないのだが、それはまた次の機会にしよう。)

結局、唐と組んだ新羅が660年に百済を滅ぼし、668年には高句麗も滅亡してしまう。

こういった背景から考えれば、若光らが日本にやってきた目的は明らかに軍事支援の依頼だ。666年の時点で、すでに百済は滅ぼされており、唐・新羅連合軍の次の標的は高句麗だった。高句麗としては何としても日本側の支援を取り付けなければならない、切羽詰った状況だったのだと考えられる。(666年には正月にも高句麗からの使者が訪れている)

しかし、日本(倭)はその前にも百済復興の支援に乗り出し、「白村河の戦い(663年)」で手痛い敗戦をくらった経験がある。そう簡単に協力するわけにはいかなかった。といって、そのまま高句麗が消滅してしまえば、次は日本が標的にされる可能性も考えられたわけだ。

おそらく、若光は、日本側の結論が出るのを待ちつつ、そのまま日本に滞在していたのではないか。そして結局、母国から離れた地で、母国消滅の連絡を耳にしたに違いない。

彼は戻る国を失ったのだ。

日本書紀の巻二七天智天皇五年(西暦666年)十月条に以下のような記述がある。

『冬十月 甲午朔己未 高麗遣臣乙相奄鄒等進調 大使臣乙相奄鄒 副使達相遁 二位玄武若光等』

10月26日、高句麗の進調使らが来日した。そのメンバーは、大使に乙相奄鄒、副使に達相遁、そしてその補佐(?)が若光である。

666年という年代は要注目である。時代背景を考えればその来日の目的が明らかだ。(決して観光や親善目的で訪れたのではない)

7世紀東アジアは動乱の最中にあった。少し前に戻ってその経緯を俯瞰してみよう。 まず、618年隋が滅んで唐が起こる。当時、朝鮮半島は高句麗・百済・新羅の3国が拮抗するいわゆる三国時代にあったが、隋・唐の成立を機にそのバランスが崩れ始める。

古来から中国の周辺諸国にとっては、大国である中国に対する外交姿勢が重要課題だった。従属するのか、同盟するのか、対抗するのか・・・

(ドラマ「朱蒙」の前半では、断固として漢に対抗するヘモス、クムワ、チュモンらに対し、テソ(帯素)は漢と手を組む道を選択する)

こういった外交方針を巡っては、各国内部でも相当の対立があったようであり、その結果641年には百済で内乱が起こり、武王(「薯童謠(ソドンヨ)」の主人公である)は殺され、その王妃・王子らは島流しにされてしまう。

その翌年(642年)には高句麗でクーデターが起こり、親唐派だった栄留王が殺され宝蔵王が擁立される。このクーデターの首謀者が淵蓋蘇文(ヨンゲソムン)なのだ。(※そして、その3年後(645年)に日本でもクーデター(乙巳の変)が起こる。これは決して偶然とは考えられないのだが、それはまた次の機会にしよう。)

結局、唐と組んだ新羅が660年に百済を滅ぼし、668年には高句麗も滅亡してしまう。

こういった背景から考えれば、若光らが日本にやってきた目的は明らかに軍事支援の依頼だ。666年の時点で、すでに百済は滅ぼされており、唐・新羅連合軍の次の標的は高句麗だった。高句麗としては何としても日本側の支援を取り付けなければならない、切羽詰った状況だったのだと考えられる。(666年には正月にも高句麗からの使者が訪れている)

しかし、日本(倭)はその前にも百済復興の支援に乗り出し、「白村河の戦い(663年)」で手痛い敗戦をくらった経験がある。そう簡単に協力するわけにはいかなかった。といって、そのまま高句麗が消滅してしまえば、次は日本が標的にされる可能性も考えられたわけだ。

おそらく、若光は、日本側の結論が出るのを待ちつつ、そのまま日本に滞在していたのではないか。そして結局、母国から離れた地で、母国消滅の連絡を耳にしたに違いない。

彼は戻る国を失ったのだ。